日本マイクロソフトは2024年4月24日、DXハイスクール採択校向けのオンラインセミナーを開催した。マイクロソフトエデュケーションとCA Tech Kids、カタリバ、Classiらがコラボし、各社の専門分野を生かした3つのパッケージプランを用意した。セミナーで紹介されたマイクロソフト Surfaceの特徴や各パッケージプランの概要、ポイントについて紹介する。

DXハイスクールとは

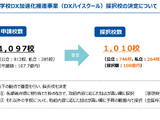

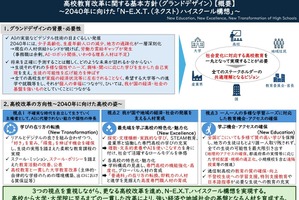

高等学校DX加速化推進事業(通称:DXハイスクール)は、文部科学省が2024年度にスタートした高等学校対象の新規事業。デジタルなど成長分野の人材育成に力を入れるという政府の方針から、自然科学(理系)分野の学部生割合を増やすべく、情報や数学、文理横断的・探究的な学びを強化する高等学校に対し、その取組みを支援する。2024年度は公募の結果、全国で公立746校、私立264校、計1,010校が採択された。支援として1校あたり上限1,000万円の定額補助を投じる。

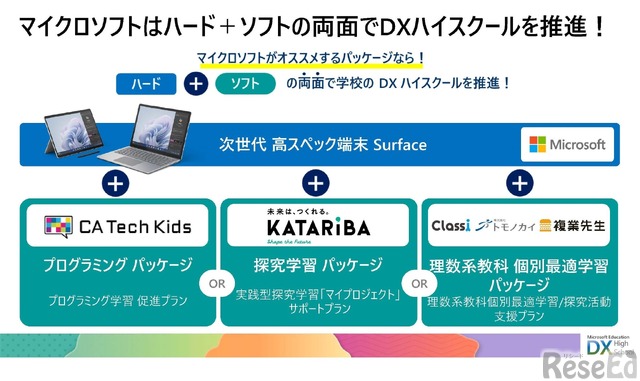

セミナーに登壇したマイクロソフトの栗原太郎氏は、今回のDXハイスクールについて「遠隔授業の活用、ハイスペックPCの導入、動画・画像生成ソフト等のICT機器整備、専門人材派遣の委託費等、支援対象の幅・校数・補助額が広く設定されていることが特徴」と解説。そのため、学校によってニーズも進めたい方向も多岐にわたることが想定される。マイクロソフトは自社のハイスペックPC等を提供するだけでなく、その先の学びもトータルで支援できるよう、専門性の高い企業と連携、ハードとソフトの両面でDXハイスクールを促進するべく、今回のコラボパッケージが実現した。

DXハイスクール応援コラボパッケージの概要

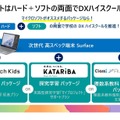

コラボパッケージは全3種類。マイクロソフトの次世代高スペック端末Surfaceとプログラミング学習促進プランを組み合わせた「プログラミングパッケージ」(連携企業:CA Tech Kids)、Surfaceと実践型探究学習「マイプロジェクト」サポートプランを組み合わせた「探究学習パッケージ」(連携法人:カタリバ)、Surfaceと理数系教科個別最適学習/探究活動支援プランを組み合わせた「理数系教科 個別最適学習パッケージ」(連携企業:Classi、トモノカイ、複業先生)の3つを展開する。

ベースとなる学習端末「Surface」

すべてのコラボパッケージのベースとなるのは、マイクロソフトが提供するSurface。司会進行を務めるマイクロソフトの岡涼平氏が解説を担当した。

DXハイスクールのキーワードのひとつにあげられるのが「AI活用」。マイクロソフトが提案する純正デバイス「Surface」は、さまざまなAI機能やアプリ使用を前提に設計された、AI活用に最適な端末だという。中でもお勧めポイントは3つ。先生や生徒の学びを制限することなく思いどおりに学習できる「高い性能」、そして「さまざまなアプリとの高い親和性」、学習意欲を増進するワクワクするような「細部へのこだわり」。さらに、 さまざまな場面での活用を想定したラインアップを取り揃えた。

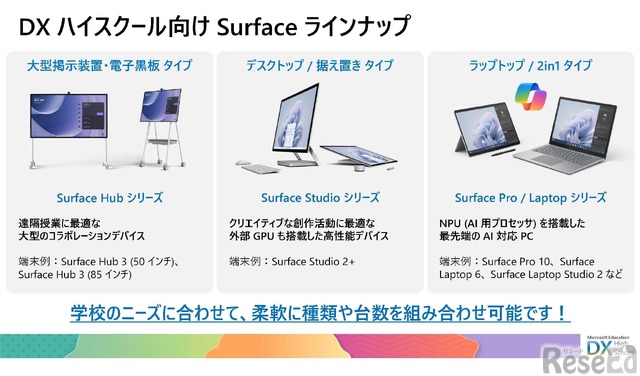

定番のラップトップ/2 in 1タイプの「Surface Pro/Laptopシリーズ」、遠隔授業に最適な大型掲示装置・電子黒板タイプの「Surface Hubシリーズ」、クリエイティブ活動に最適なデスクトップタイプの高性能デバイス「Surface Studioシリーズ」と、学校のニーズにあわせて端末の種類や台数を柔軟に組みあわせることができる。

たとえば、「Surface Hub」は遠隔授業の質を格段にアップさせる。一般的な電子黒板的な使い方だけでなく、50インチを縦にするとほぼ実寸大の人とその場で会話をしているかのようなリアルなコミュニケーションを取ることができる。外部GPU(画像処理装置)を搭載したデスクトップ型の「Surface Studio 2+」は、画面をノートのように倒し、ペンやタッチ使用も可能。PC教室に導入することで、探究学習や協働学習などにおいて、これまでとまったく異なる次元の学習が展開できるようになる。2in1タイプの「Surface Pro」や「Laptop」などの最先端AI対応PCは、通常の授業のほか、情報IIや探究学習などにも最適。学校でのAI活用をより身近にする。

岡氏は、「SurfaceをDXハイスクールの土台として導入することで、学びは次年度以降へも広がっていきます」とその可能性を示唆。導入する端末ひとつで生徒の学びへの意識も意欲も成果も大きく変わるため、DXハイスクールの土台となるハード選びの大切さを伝えた。

3つのコラボパッケージプランの特徴

プログラミング学習促進プラン(CA Tech Kids)

続いて、今回コラボする3社のプラン紹介に入る。最初に登壇したのは、CA Tech Kids代表取締役社長・上野朝大氏。プログラミング学習をオールインワンパッケージにした「プログラミング学習促進プラン」を紹介した。

CA Tech Kidsは、サイバーエージェントの子会社として2013年に設立された小学生のプログラミング教育に特化した専門企業。子供向けプログラミング教育の全般を手がけ、民間サービスの枠を超えて学校での授業支援や教員研修など、公教育でもプログラミング教育を牽引している。

プログラミング学習促進プランは、「学習ツール(教材)」「評価ツール」「研修/教員交流会」の3つのサービスで構成される。1つ目の「学習ツール(教材)」は、自律型プログラミング学習教材「QUREO(キュレオ)」を提案。現在、全国3,200か所の民間プログラミング教室で導入されているソフトで、学校向けに提供するのは今回が初となる。

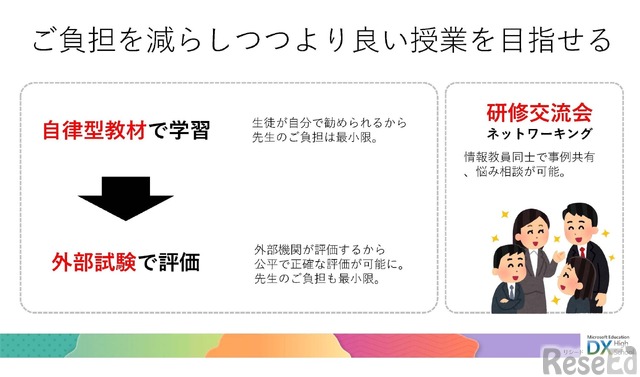

「QUREO」は、PCのブラウザからテキストプログラミング言語の「JavaScript」を学ぶことができ、ポイントは先生の指導がほとんど必要ない「自律型学習教材」である点。プログラミング指導のための知識や技術がない学校でも即導入でき、学習範囲は情報Iのプログラミング領域をカバーしているという。

学んだ後の評価については、プログラミングの外部資格試験で日本最大規模の受験者数を誇る「プログラミング能力検定(通称:プロ検)」を活用。検定級によって、択一問題のほかプログラムを打ち込む記述式問題も出題される。情報Iのプログラミング分野の学習範囲をカバーしており、詳細な成績表でプログラミング基礎知識の理解度を客観的かつ公平公正に評価する。

先生方向けの研修と交流会はCA Tech Kidsが担当。現時点では2か月に1度の開催を予定している。毎回、旬のテーマや自流にあったテーマを取り上げ、授業のヒントを提供していく。CA Tech Kidsの専門領域である「民間におけるプログラミング教育の実態」や、生成AI、DXハイスクールの事務手続きなどをテーマとして扱う予定。対面およびオンラインで参加でき、情報担当教員同士でネットワーキングする貴重な機会としての活用も想定している。

上野氏は、プログラミング学習促進プランについて、「指導する先生方にも課題感の残るプログラミング学習において、学習~評価の部分で先生方の負担を最小限にし、できた時間を教員同士の情報交換や事例共有、課題解決のために使っていただくことで、より良いプログラミング学習を共に展開していきたいと思います」との想いを語った。指導する先生や使用する端末で学びに大きく差がついてしまいがちなプログラミング学習。自律型教材や外部試験などを上手く活用しながら、各校においてより良い授業作りをアップデートしていけるプランとしている。

実践型探究学習「マイプロジェクト」サポートプラン(カタリバ)

カタリバが提案するのは、総合的な探究の時間に生かせる、実践型探究学習「マイプロジェクト」サポートプラン。カタリバ 全国高校生マイプロジェクト全国事務局・横山和毅氏が登壇した。

カタリバは、2013年に実践型探究学習「マイプロジェクト」をスタート。調べ学習で終わってしまう、調べたけれど提言で止まってしまう、といった課題感のある探究学習について、小さくても良いので高校生なりに実践をしてみよう、経験から学んでいこうということをコンセプトにおいた取組み。現在約10万人の高校生が実践に取り組んでいる。

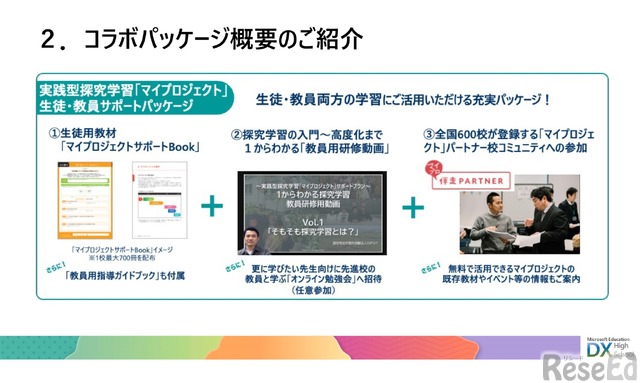

「マイプロジェクト」サポートプランは、生徒用教材「マイプロジェクトサポートBook」、探究学習の入門~高度化まで1からわかる「教員用研修動画」、全国600校が登録する「マイプロジェクト」パートナー校コミュニティへの参加の3点セットを提供。生徒向けの教材だけでなく、教員の悩みも共に解決できるような学びのツールがセットになっている点が特徴だ。

生徒用教材「マイプロジェクトサポートBook」は総合的な探究の時間でそのまま使えるえワークシートを約40種類掲載。課題設定や情報収集といった探究サイクルに沿ったワークシートを掲載した冊子を、1校につき最大700冊まで用意する。さらに教員用指導ガイドブックも付属し、探究学習の進め方などに課題を感じている先生方も授業ですぐに活用できるようサポートする。教員用指導ガイドブックは、対象生徒数の10%分を提供する。

2つ目の教員用研修動画は、探究学習とは何かを改めて知るための「基礎編」と、生徒への関わり方などをまとめた応用編にあたる「生徒伴走のポイント編」、1年間の取組みや生徒の活動を振り返る「振り返り編」の計3本で構成。校内研修に使えるワークシートも付属し、学校全体で先生方の学び合いなどにも活用できる設計となっている。さらにもっと学びたいという教員向けに、コラボパッケージの特典として「オンライン勉強会」も準備している。

最後は「マイプロジェクトパートナー校」コミュニティへの参加。コラボパッケージに申し込むことで、全国600校以上が参加する教員たちの学び合いコミュニティに無料で参加できる。今回提供する教材に加え、すでにある教材や研修等のアーカイブ動画、カタリバが主催するオンラインイベントの案内など、情報取得の場としても有効に活用できる。

横山氏は、こうした場を活用しながら、先生方の学びを深め、その先の生徒のより良い探究学習へとつなげていく流れを共に作っていきたい、とコメント。「新課程が始まって2年が経ち、各校が総合的な探究の時間に取り組む中、面白い取組みもあれば悩みながら模索している取組みもあるという、差が生まれる過渡期だと感じています。この過渡期を共に乗り越え、生徒にも先生にも有益な探究の時間が展開されるよう、一緒にサポートしていきたいと思います」と、コラボパッケージに寄せる思いを語った。

理数系教科個別最適学習/探究活動支援プラン(Classi+トモノカイ・複業先生)

理数系教科個別最適学習/探究活動支援プランは、Classi CS部 副部長営業責任者・林田健治氏が説明を担当。Classiによる生徒ひとりひとりの進路選択・進路実現に向けた理数・情報の学びの支援と、トモノカイによるDX・STEAMなどの学びに向けたオンライン探究学習サポート、複業先生(外部講師)によるオンライン講座のいずれかを組み合わせたサービスとして提供する。

Classiは、2014年にベネッセホールディングスとソフトバンクの合弁会社として設立、翌2015年より全国の学校向けに新たな教育ICTサービス「Classi」の提供を開始し、これまでのべ2,000校以上で導入されている。

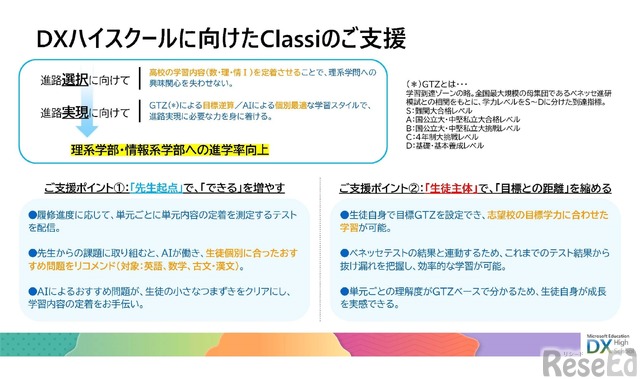

今回の支援プランでは、Classiを活用して高校の学習内容(数学・理科・情報I)を定着させることで、理系の進路選択への興味関心を失わせないよう支援。加えて、ベネッセ進研模試との相関をもとに学力レベルをS~Dに分けた到達指標である「GTZゾーン」を用いた目標逆算と、AIによる個別最適な学習スタイルで、進路実現に必要な力を身に付けることを目指す。結果として逃げの進路選択ではなく自身の希望する進路選択ができる生徒を増やし、理系学部・情報系学部への進学率向上を目指す。

支援のポイントは、「先生起点」でできるを増やすこと、「生徒主体」で目標との距離を縮めることの2点。生徒の学習進度や理解度に応じてひとりひとりにAI(Classi)が伴走し、単元ごとの学習内容の定着を支援することに加え、生徒自身で目標とするGTZを設定することで、志望校の目標学力にあわせた学習を進めていくことが可能。ワンランク上の個別最適な学習を生徒が主体的に進めることができる。

Classiは、情報Iを含む6教科のコンテンツを用意、すべて教科ごとにGTZに紐付けて学習できる。DXハイスクールにおいては、理系教科の目標GTZを高く設定することで、理系志望大学対策を万全にするといった活用法が想定される。特化したい教科を集中してサポートすることで、生徒が希望する進路の実現を目指す。

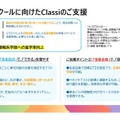

また、DXハイスクールでは情報教育やDX、STEAMなどのテーマに取り組む学校が多いと想定されることから、Classiは各校の計画に応じて選択できる連携サービスをパッケージ化して提案する。

1つ目はデジタル・AI人材によるオンライン探究学習のサポートを行うトモノカイの探究支援プログラム。2つ目は外部講師によるオンライン授業を提供する複業先生によるプログラム。トモノカイは、登録する10万人以上の学生メンターの中から、AIやデジタル人材を選抜し各校の課題に応じて的確にサポートできる体制を準備する。複業先生は、登録する約1,600名の社会人が、専門分野にあわせた授業を提供。教員だけではカバーしきれない専門性の高いテーマなど、外部講師が授業設計を行い、その後の学びにつなげる機会を提供する。

Classiと連携サービスの組み合わせは、各校の状況に応じて柔軟に選択可能。林田氏は、「トモノカイや複業先生のサービスのようにオンラインを通じて外部人材を活用する際には、マイクロソフトのSurface Hubなどを用いることでより内容の濃いコミュニケーションが可能になります。今回のプランを採用いただいた学校向けの特別プランも用意しており、DXハイスクール事業を通じた教育活動の発展に貢献してまいります」と抱負を語った。

どう進める? DXハイスクール

ハイスクール応援コラボパッケージでは、「プログラミング」「探究学習」「理系進路支援」をキーワードに、ハードとソフトの両面で学校のDXハイスクールを推進するバラエティ豊富なプランをラインアップした。いずれも、次世代コアスペック端末のSurfaceをベースにすることで最大限に効果を発揮できるプランとなっている。紹介したすべてのコラボパッケージに関する相談は、Windows Blog for Japan「【Microsoft Education】DX ハイスクール応援 コラボパッケージを公開」に記載されているSurface 教育機関向け専用相談窓口にて受け付けている。マイクロソフトは「学校のニーズに寄り添い、共に解決しながら進んでいくべく、DXハイスクールでの困りごとや相談などについても気軽に問い合わせてほしい」としている。

Windows Blog for Japan【Microsoft Education】DX ハイスクール応援 コラボパッケージを公開

![転職を決意して母校の教師に…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40726.jpg)