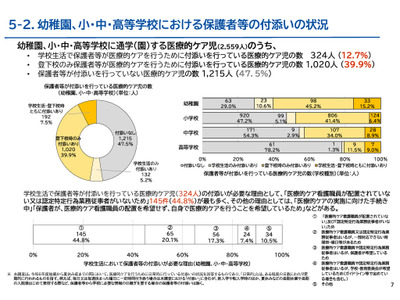

医療的ケア児の学校生活に付添う保護者が特別支援学校で3.8%、幼小中高校で12.7%にのぼることが2025年7月16日、文部科学省の実態調査でわかった。登下校時のみの付添いは特支で約6割、幼小中高で約5割とさらに多い。

あべ文部科学大臣は2025年7月15日の記者会見で、全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果を公表したと報告した。夏休み前の結果公表は調査開始以来初。このほか、文部科学白書の公表、相次ぐ教員による性暴力事件、いじめ重大事態の対応などについて見解を述べた。

文部科学省は2025年7月15日、2024年度(令和6年度)の文部科学白書を公表した。特集では、「高等教育システムの再構築」を取り上げ、急激な少子化が進む中、大学などの連携、再編・統合、縮小、撤退により、規模の適正化が必要だと指摘している。

文部科学省は2025年7月14日、2025年度(令和7年度)「日本語教員試験」の出願受付を開始した。8月22日までオンラインシステムにて出願を受け付ける。試験は、11月2日に全国9か所で実施される。

文部科学省は2025年7月29日、日経ホール(東京都千代田区)にて「生成AIの利用に関する夏季公開学習会」を開催する。基調講演やパネルディスカッションをとおして、現場の工夫や課題、可能性を考える。オンライン配信あり。要事前登録。参加費無料。

文部科学省は2025年7月14日、今後の医学教育に関する在り方検討会による「第三次取りまとめ」を公表した。大学病院が抱える課題や現状を踏まえ、今後、国や各大学が医学教育・研究、大学病院の役割・機能のあり方を考えるうえで参考とすべき内容を示している。

文部科学省は2025年7月14日、2025年度全国学力・学習状況調査の結果を公表した。国語と算数・数学の平均正答率は、小学校・中学校ともに前年度を下回った。初めてCBT形式で実施した中学校理科は、平均正答率ではなく、平均IRT(項目反応理論)スコアが示された。

先週(2025年7月7日~11日)公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。米グーグル「Gemini in Classroom」無償提供を発表、全国学力テストの中学校理科でIRT導入などのニュースがあった。また、7月24日以降に開催されるイベントを6件紹介する。

文部科学省は2025年7月10日、「研究の創造性・効率性の最大化のための先端研究基盤の刷新に向けた今後の方針」を公表した。共用化とシステム改革を進めることで、創造的かつ高効率な研究環境を構築するための方針を示している。

文部科学省は2025年7月8日、スーパーコンピュータ「京」や「富岳」など既存のHPCIをさらに発展させ、次世代のHPCやAI開発を支える拠点形成を目的とした「次世代HPC・AI開発支援拠点形成事業」の公募を開始した。7月15日にはオンライン説明会を開催する。

児童生徒の自殺は学校の長期休業明けの時期に増加する傾向があることを踏まえ、文部科学省は2025年6月30日、児童生徒の自殺予防に係る取組みについて通知を発出した。学校、保護者、地域住民、関係機関等が連携し、夏休みに入る前の段階から、児童生徒の自殺予防対策の実施を要請している。

あべ文部科学大臣は2025年7月8日の記者会見で、教員の性暴力処分歴を確認できるデータベースの活用状況調査で、私学の75%にあたる5,480法人が教員採用時に確認を怠っていることが判明したと報告した。法令違反にあたる結果に「極めて遺憾」と強く非難した。

文部科学省は2025年7月21日まで、「2025年ユネスコ グローバル・シチズンシップ教育賞」への推薦案件を募集する。18~30歳の「ユース主導の組織」および「その他(個人、機関、非政府組織等)」のカテゴリーが対象。国内で選定された最大3件をユネスコに推薦する。

文部科学省は2025年7月14日、全国的な学力調査に関する専門家会議および同調査のCBT化検討ワーキンググループによる合同会議を開催する。当日は2025年度の全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)の結果も公表する。傍聴は事前申込制で7月11日正午まで。

文部科学省は2025年7月7日、2025年度の全国学力・学習状況調査「中学校理科」から新たに導入する、IRTを用いた結果返却方式について、解説動画およびリーフレットを公開した。IRTの基本的な考え方や、IRTを用いることによる新たな問題構成、結果表示などを解説している。

文部科学省は2025年7月4日、2026年度(令和8年度)第1回高等学校卒業程度認定試験より試験科目に追加する「情報」のサンプル問題と解答例を公表した。プログラム表記については、大学入学共通テスト試作問題に準じたものとなっている。