東京農業大学は2025年7月16日、同大「バイオロボティクス研究室」とロボット開発において実績を有するミライト・ワン・システムズ、日本マイクロソフトが、最先端のロボットを活用し、未来のスマート農業実現を目指すプロジェクトを始動すると発表した。教育や研究面での密接な連携をもとに、未知のポテンシャルを秘めた農業の革新を目指す。

東京農業大学の地域環境科学部生産環境工学科では、2024年度より学生教育においてスマート農業を大きな柱の1つとする新たなカリキュラムを導入。このカリキュラムの必修科目および「バイオロボティクス研究室」の研究活動の一環として、6月30日と7月1日に世田谷キャンパス内でスマート農業の研究開発のきっかけづくりを目的に、ロボット企業・杭州宇樹科技有限公司(通称:Unitree Robotics)が販売する汎用性の高いロボットシステム「Unitree Go2」を用いた体験学習を実施した。

「Unitree Go2」は汎用性の高い4足歩行ロボットで、農業分野では巡回・監視(盗難対策)、農作業者補助・運搬支援、圃場のマップ化と精密農法支援、篤農家技術抽出による次世代技術継承、野生獣対策(追い払い)などの多くのシチュエーションでの活用が期待されている。東京農業大学の「バイオロボティクス研究室」とミライト・ワン・システムズ、日本マイクロソフトは「スマート農業分野への4足歩行ロボットの応用や研究・開発」、東京農業大学キャンパス内での活用などについて3者間で検討を進めている。

さらに、東京農業大学のオープンキャンパスや、東京農業大学3キャンパス(厚木・世田谷・北海道オホーツク)合計で9万人程度の入場規模を誇る学園祭「収穫祭」での教育活動の展開や社会への情報発信も予定している。プロジェクトに関する詳細は後日あらためて発表される予定だ。

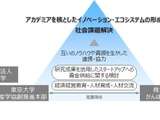

「バイオロボティクス研究室」は東京農業大学地域環境科学部生産環境工学科に設置されている研究室で、総合工学としてのロボティクス(ロボット工学)を活用し、食・環境・農業・社会問題の解決を目指している。「スマート農業&フードテック&クリーンエネルギー」をキーワードに、昆虫代替タンパク質を活用した循環型農業生産システムの開発、植物・昆虫・キノコ用Agri-CPSプラントの開発、海洋生態系・ブルーカーボンのための水中ドローンのロボティクス活用、総合管理型農業ロボットの研究・開発などに取り組んでいる。

6月30日には地域環境学部2年生の新カリキュラム必修科目「スマート農業入門」にて学生教育を実施し、講義内でスマートフォンによりロボット操作の体験などを行った。7月1日には「バイオロボティクス研究室」3年生の必修科目「専攻実習」にて段々畑のある経堂の森などの世田谷キャンパス敷地内でロボティクス学習を行い、スマート農業への応用可能性を検討した。