2024年6月6日~8日、「New Education Expo 2024 東京」(以下、NEE2024東京)が開催された。初日には、会場内に設置されたフューチャークラスルームにて、本イベントを主催する内田洋行の教育データ連携事業の取組みを紹介するデモンストレーションが行われた。本記事では、そのようすをレポートする。

2023年4月にこども家庭庁が発足し、すべての子供や若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる「こどもまんなか社会」実現に向けたさまざまな取組みが進められている。その一環として、教育・保健・福祉などの情報・データを分野を超えて連携させることで、潜在的に支援が必要な子供や家庭を把握し、支援につなげるための「こどもデータ連携」の取組みを実証的に支援している。

データを標準化し、うまく活用できる人材を育成することが大切

デモンストレーションの冒頭、内田洋行の代表取締役社長 大久保昇氏が挨拶を行った。29年前にNEEの立ち上げに従事した大久保氏は、ICTの教育活用が始まった当時を振り返った。それから29年が経った今、小学校・中学校・高校では1人1台の情報端末の整備が実現し、大学においてもICT環境が大きく変わってきている。少子化などの課題に対応するためにはデータが重要だと考えており、さまざまな特性をもったデータをどのように標準化して使うのか、データをうまく活用できる人材を育てていくことが大切だと語った。

データ連携の土壌はできつつある一方で、課題も

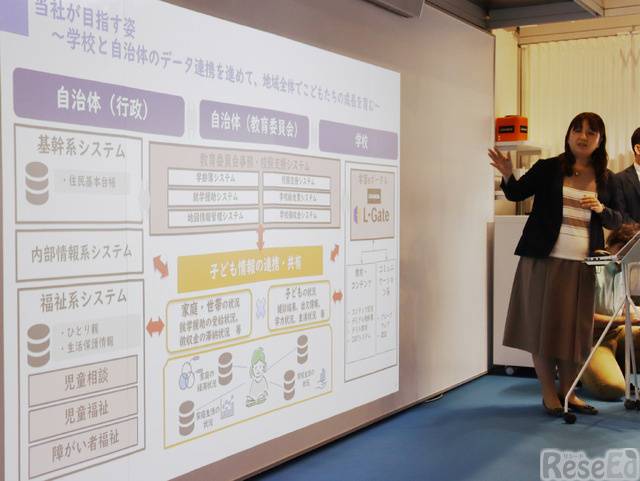

次に、内田洋行 ICTリサーチ&デベロップメントディビジョン ICT基盤システム開発部 次長の小森智子氏が登壇。はじめに、教育データの利活用に向けた国の動きについて、「教育データ標準」「学習eポータル標準」など、教育データの内容・規格に関するルールが共通化され、「MEXCBT」「EduSurvey」といった全国の学校・自治体が共通で使えるシステムができていることを説明。また、教育データの利活用に関する留意事項、分析・活用の実証研究の公開がされてきており、少しずつデータ連携が始められる環境になってきた。デジタル庁においても、校務系・学習系データ連携のアーキテクチャの整理が行われ、実際にベンダーによる実証事業も数多く実施されていることから、データ連携の土壌ができてきている実感があると語った。

一方で、データ連携に向けたさまざまな課題があることも事実だという。自治体や学校がもつさまざまなデータは、それぞれに何らかの標準仕様が定められているが、一気通貫の仕様は存在していない。ただ、ひとつひとつに標準規格があり、それに従っていくことで全体を繋げられるのではないかと考えているという。

データ連携で潜在的な課題を抽出、早期対応につながった

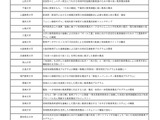

小森氏は続いて、神奈川県開成町におけるデータ連携の取組みについて紹介した。開成町は2024年4月、子供に関するさまざまな支援を包括的に行う体制を強化するための「こども家庭センター」を設置。ヤングケアラーや貧困、虐待、ひきこもり(孤立)、発達障害、産後うつといった課題に対して、潜在的な課題を抽出し、早期発見・早期対応につなげていくこと、また、データをつなぐことで一元的に把握できる状態にすることを目的にデータ連携を進めている。

同町は、住民記録や子育て支援、児童手当、学童保育、医療費助成、教育、健康情報、障害福祉・福祉相談などの基幹系システムを中心に、教育委員会・学校が保有している校務支援データを連携。システムを通して可能性の有無を判定し、その結果をもとに職員が、判定結果の正否確認や現時点での見守り状況の確認、関係各所へのヒアリングを行っている。データ連携による判定の結果、「貧困」リスク判定の世帯の給付金の申請・受給につなげることができたという。

小森氏は最後に、「開成町で今回使用したデータは福祉系住民記録のデータや校務のデータだが、今後学習に関する記録も追加することで、さらに子供たちの見守りの精度を向上させることができるようになるのではないか」と、今後の展望を語った。

AIを活用して不登校リスクを予測

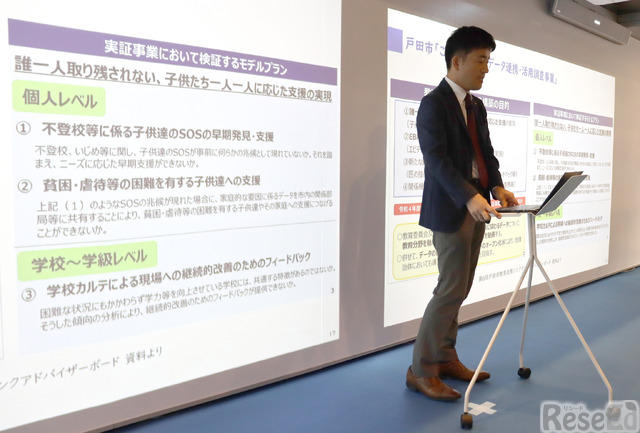

続いて、内田洋行 システムズエンジニアリング事業部 テクニカルサービス&クラウドセンター 次長の武田考正氏が、埼玉県戸田市の取組みについて紹介した。同市では、2022年度(令和4年度)デジタル庁実証事業、2023年度(令和5年度)こども家庭庁実証事業を通じて、教育委員会や市長部局に分散する子供に関わるデータについて、教育分野を軸にした「教育総合データベース」の整備に取り組んでいる。データベースの構築は、「誰ひとり取り残されない、子供たちひとりひとりに応じた支援の実現」「EBPM(EIPP)の推進」「新たな知見の創出」「関係機関の連携促進」を目的としている。

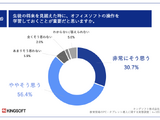

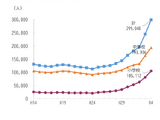

同市の実証事業では、データ活用により、不登校などに通じる子供たちのSOSの早期発見・支援、貧困・虐待などの困難を有する子供たちの支援、学校カルテによる現場への継続的改善へのフィードバックを実現できないかという検証が行われている。氏名や生年月日といった基本的な情報のほか、埼玉県学力・学習状況調査の結果や、保健室利用状況などのデータを使って、AIに前年度のデータで不登校の傾向を学習させ、当該年度のデータを読み取ることで不登校のリスクを予測。学校現場の気付きや判断を補助することで早期支援につなげる取組みを行っている。その結果、不登校リスクスコアが高い児童生徒のほとんどが、学校が、注意が必要と考えていた児童生徒であり、実証参加校に行ったアンケートでは、約8割が「信頼できる」と回答したという。

武田氏は今後の検討課題として、鮮度が高い状態でデータを活用することでより効果的な支援につながることから、手動でデータ入力をするのではなく自動連携させることが重要だと語った。今回利用したデータに加えて、日々更新されるデータを活用できるようにすることで、予測精度の向上や早期のSOS検知につながる可能性があると述べた。

学校現場はデジタル化の余地が大きい

武田氏は継続するためのポイントとして、子供の日々の変化を早期に検知し支援につなげるために鮮度の高いデータ、更新頻度の高いデータを自動連携させること。子供の活動を無理なくデータとして蓄積できる仕組みを確立することの2つをあげた。学校現場は今もまだ紙での運用が多いことから、デジタル化の余地が大きい。データ化・データ連携に取り組んでいくことが重要だと語った。

内田洋行では、国際技術標準を用いて、さまざまなサービスと連携し学習データを蓄積できる学習データプラットフォーム「L-Gate」の活用を推奨している。L-Gateは、校務支援システムや学習アプリ、教材との連携が簡単にでき、学習データを蓄積することができる。また、アンケートで心と体の記録や授業の記録を残せるほか、MEXCBTの記録も可視化・分析できる。

武田氏は最後に、教育・福祉データの利活用の実現に向けて、「自治体が定めるデータ利活用に期待すること(目的)を明確にしたうえで、誰が、どんなデータを、どんな風に使うのかを整理し、ひとつひとつ課題をクリアにしていく。より多くの自治体でデータ利活用を普及させるために、学校の業務をデジタル化・システム化していくことが大切だ」と、締めくくった。

「こどもデータ連携」の取組みは、これまで把握しにくかった子供・家庭のSOS・困難を早期に発見し、支援につなげていくことができる。限られたリソースで、より良い支援・サービスを提供するためには、ICTの力は非常に大きな戦力になるだろう。より多くの自治体で、それぞれの目的に沿った「こどもデータ連携」が進み、困難を抱える子供・家庭の発見・支援がよりスピーディーになることが期待される。