東京学芸大学附属小金井小学校(以下、附属小金井小)は2025年3月2日、「次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進」成果報告会を日本マイクロソフト品川本社セミナールームで開催した。

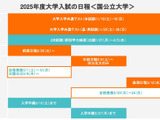

「次世代の学校・教育現場を見据えた先端技術・教育データの利活用推進」は、文部科学省が進める実証事業のひとつ。児童生徒1人1台端末環境と高速大容量の通信ネットワーク環境を最大限に生かし、先端技術や教育データを効果的に利活用することで、初等中等教育における重要課題の解決・改善を図ることを目的としている。

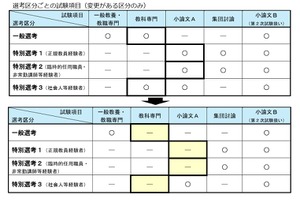

附属小金井小は、「生成AIと汎用BIツールを用いたダッシュボード構築による学習者主体の端末活用の実現」を研究テーマに掲げ、1年間、教育データの利活用に関する実証研修を行ってきた。報告会では、附属小金井小教諭の小池翔太氏による事業報告、附属小金井小教諭の佐藤牧子氏と鈴木秀樹氏による「けがの予防」の公開授業、放送大学教授の中川一史氏や札幌国際大学准教授の安井政樹氏を迎えたパネルディスカッションが行われた。

データの利活用からより良い学びへ

附属小金井小ICT部会の小池翔太氏による事業報告では、1年間の実証事業における成果と課題が紹介された。小池氏によると、2023年度は難しさを感じつつ、模索しながら取り組んでいた実証事業だが、1年経って先端技術や教育ICTに関わる環境が大きく変わってきており、ダッシュボードを活用したデータの利活用も進んできたと感じているという。

ただ小池氏は、データの利活用が本当に子供たちのためになっているのかを今後も議論していくべきで、生成AIを上手に活用したデータの利活用とダッシュボードの内製化、その運用とあり方について見直していかなければならないと語った。同校におけるTeamsによる職員会議も紹介し、議事録の自動作成と次に何をすれば良いかを提示する先進的な生成AIの利用から、教員の働き方改革の可能性にも手ごたえを感じていると小池氏は述べた。

また、データ連携を進める取組みとして電子書籍・電子百科事典アプリの活用による読書活動推進や保健室情報の活用など、取組みの少ない領域での活用事例も紹介した。

同校が使っているメインとなるダッシュボードは、データ分析・可視化ツール「Power BI」と生成AIアシスタント「Copilot」によって学習者主体の端末活用の実現を目指して作られている。小池氏は、成果報告会の参加者からの意見も参考に来年度以降の研究にも生かしたいとした。

保健の授業におけるデータ利活用の実践

続けて行われた公開授業は、TT(ティームティーチング)で進められた。養護教諭の佐藤牧子氏(T1:授業進行を担当)と同校ICT部会の鈴木秀樹氏(T2:生成AIの設定を担当)が5年生の保健の単元「けがの防止」をテーマに授業を行った。授業では、子供たちがPower BIによるダッシュボードでデータを見ながら、実際にAIとやり取りして「けがの防止策」を作る。児童たちは前の授業で、けがは行動と環境が重なって起きること、危険を予測し工夫やルールから「けがの防止」につなげることについて学習している。

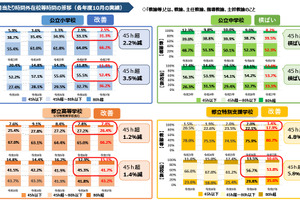

それを踏まえて、公開授業では1グループ3人で、2024年4月から12月までの同校の保健室の来室データをダッシュボードで詳しく見ていく。児童はけがの記録から、いつどこに危険があるのか仮説を立て、どのようにしたらけがを防ぐことができるのかを話しあいワークシートに書き込んでいった。

その後、話しあった内容をもとに個々の児童が「けがの防止策」を作成した。児童は、AIが投げかけてくる質問に答えると、けがの防止策を作ってくれる「つくるAI」と、作成したけがの防止策を入力すると、もっと良くなるためのアドバイスをしてくれる「確かめるAI」を使うことができたが、使い方は児童に一任。両方のAIを使う児童や、片方だけを使う児童、AIを使わずに進める児童などさまざまであった。

けがの防止策の発表では、「グラウンドの地面の整備」や「竹馬などの遊具を並べて倒れないように柵を作る」「昼休みの遊び方のルール見直し」などが提案された。発表を受けて佐藤氏は、「環境と行動を変えるための注意喚起やルール作りの提案がありました」とまとめ、自然に安全な行動を取るようにする仕掛けである「ナッジ」の考え方と、その事例として曲がり角をゆっくり歩くように促すポスターを示して公開授業は終了した。

データを使った学習の課題と難しさ

その後のパネルディスカッションでは、公開授業を担当した鈴木氏がコーディネーターを務め、佐藤氏、中川氏、安井氏の3名がパネリストとして登壇した。

パネルディスカッション

参加者

・佐藤牧子氏(東京学芸大学附属小金井小学校 養護教諭)

・中川一史氏(放送大学教授)

・安井政樹氏(札幌国際大学准教授)

コーディネーター

・鈴木秀樹氏(東京学芸大学附属小金井小学校 教諭)

まず初めに、授業を担当した佐藤氏が、子供たちが身近に感じられる共通話題として「学校でのけがの防止策」というテーマを選んだことを説明。続いて、鈴木氏が今回の授業について「AIとの対話だけでは物足りない児童も多かった」と話し、AIが出したアイデアを読み込んで、考えている児童が多かった点が良かったと振り返った。

一方で、授業を見ていた安井氏は、「なぜこの時間に、この場所でけがが発生しているのか」という子供たちの疑問を解く鍵は、そのデータ自体にあるのではないかと指摘。再度データを読み込むことで、根拠を探れたのではないかと述べた。中川氏からは、「データを読み取っていた子供たちは、これまでにどのような経験を重ねてきたのか」「データから考察する際に、どのくらい自分自身の経験を生かして考えられるのか」「他のデータがあったらどのような広がりがあったのか」について考えたいという意見があがった。また、防止策を考える際にAIを使用するのではなく、児童同士を話しあわせることで思考の刺激になるのではという観点も示された。

佐藤氏は、「子供たちに経験がないとけがの理由の予測に結び付かないということと、同じテーマでも気になるところは個々に異なるので、防止策の作成はAIとの壁打ちにして、ひとりひとりが考えられるようにした」と説明。また、データを読み解く能力には個人差があるため、まずは3人で話しあいをしたあと、それぞれ気になったことをAIと一緒に考え、それを友達と共有する方法が良いと考えたと述べた。

安井氏は個別最適化するためにAIを活用したという工夫を評価したうえで、「データやAIの利活用では、何がしたいかという目的が大事で、人に聞くことも含めて調べたい、エビデンスを知りたいと思う気持ちを育てることが大切」と語った。また、中川氏は「調べたい事柄に対して『先生に聞いたほうが良い』『まずはAIに聞いてみよう』と、方法の判断が頭の中で行われて最適な選択ができるようになるのではないか」と話した。

一方で、授業を設計・運営した佐藤氏と鈴木氏からは、授業を計画するにあたり、学校が蓄積しているデータを授業で使って良いのかというためらいや、個人情報が特定されないように配慮する難しさがあったという話があった。佐藤氏は「保健室の来室記録は、なぜけがが発生してしまったのかということを考えるには良いデータだとは思うが、個人情報が特定される恐れがあるものは外した。ほかにどのようなデータがあれば子供たちが考えを深められたのか。データには書かれていない情報を、子供たちから引き出せたら良かったと思う」と振り返った。

鈴木氏は、「子供たちにどのようなデータを扱わせるのが適切なのか、テーマ設定は難しかった。けがは子供たちに身近で切実感があるテーマなので良いと思うが、データをどこまで出すべきかという部分で悩んだ。データが少なければ、データの意味が見えてこない」と授業設計の難しさとデータを扱う意義を語った。

身近なデータで、子供たちが自分事と捉えられる探究学習

中川氏は、「他人事のデータか、自分の学校のデータかは子供たちにとっては身近感が違う。やはりできるだけ自分事として捉えてほしい。ただ個人を特定される心配はあるので、どういう題材が望ましいかを考えていくことが大事だと思う」と、データ利活用と授業設計の考え方を示した。

続けて、鈴木氏は「ダッシュボードをさらに深く読み込ませて『けがの防止策を作ろう』としても、何も書けない子供が多いだろうと思った」と話す。そこで、まず防止策という形にすることを優先し、AIによって時間の短縮も期待できることからAIを使ったと説明した。さらに「授業では子供たちは、AIからの提案について、本当にけがの防止策になっているのか、自分の意見とのズレはないかなどを考えていた。それが子供たちの考えを明確にさせたと感じている」とAIの有効性を話した。

佐藤氏は、「普段の生活の中にある危険に気が付いて、そこから自分がどう行動したら良いのか。この授業を通して子供自身の生活に戻していくことが大事だと思った。AIからの提案を受けることで視野が広がって、自分の行動や生活と照らしあわせながら考えるきっかけになると思う」と振り返った。

中川氏は、「保健は子供たちにとって身近な事柄だ。そこでデータ活用をすることはとても重要で、佐藤先生にはぜひこうした実践を継続していただきたい。算数や数学、社会科、総合などとうまく連動して教科横断的に力を付けていくことが重要だと思う」と、継続した教科横断的な取組みの大切さを強調した。

最後に安井氏は「保健の授業でデータを使うことに可能性を感じた。身近なデータから切実感のある課題が生まれ、自分たちが追求したいと思える探究的な学びができる。STEAMやPBLを絡めた、これからの学びにつながる保健の授業だったと思う」とまとめた。

中川氏は「データをいじるだけの学習に終わらないことがとても重要で、やはり目的が大事だと思う。何のためにデータを見なければならないのか。それが子供たちの腑に落ちているかどうかが大事なポイントで、今後のための大きな提案だと思った」と期待を寄せた。

学校のさまざまなデータが集約されるダッシュボードは今、多くの自治体や企業で開発・導入が進められている。その中で今回の附属小金井小の実証事業報告は、AIの進展とともに、データを子供たち中心の学びにどのように生かすのかという好事例になるだろう。

データを活用した学校現場の効率化と改革Microsoft「AI Skills Navigator」