2025年2月13日にオンラインで開催された「Microsoft Education EXPO 2025」にて、愛知県立一宮高等学校の情報科教諭・鈴木淳子氏が登壇し、「いつものOfficeにも生成AI~Microsoft 365 Copilotで広がる校務DXの可能性~」と題した講演を行った。

講演では、鈴木教諭が実際に、Microsoft 365 アプリと連携するAIアシスタント「Microsoft 365 Copilot」を活用し、業務の効率化や負担軽減を実現した具体例が数多く紹介された。Copilotが教員の働き方をどのように変えているのか、実践事例を紹介した講演をレポートする。

電機メーカーのSEから情報科教諭に転身

鈴木教諭は大学卒業後、電機メーカーの開発部でSEとして働いていた経歴をもつ。情報科教員になると一念発起したきっかけは、趣味のアプリ開発コミュニティのつながりでサンフランシスコの大手IT企業のイベントを訪れたことだという。ITに関して日本がアメリカに大きく遅れを取っている現状を目の当たりにし、これからの日本の若者を応援したいとの強い想いから情報科教員へと転身した。

鈴木教諭が務める愛知県立一宮高等学校は、長年SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定されている県内屈指の公立進学校。半年前に愛知県が、Microsoft 365 Copilotが校務に使えるものなのかを検証するべく、一宮高校で試行導入が始まったことをきっかけに、Microsoft 365 Copilotの活用を進めている。

校内だけでなく、プライベートでもChatGPTやGeminiなど、複数の生成AIを積極的に活用しているという鈴木教諭。よく同僚の教員から「CopilotはほかのAIと何が違うのか?」 という質問が寄せられるという。そこで、鈴木教諭は「Copilotの最大の強みは、WordやExcelなどMicrosoft Office製品に組み込まれていること」と即答する。たとえば、Word文書やExcelデータを直接解析し、その内容を理解したうえで、AIがドキュメント作成やデータ処理を支援してくれる。これは、ほかの汎用的な生成AIにはできない独自の機能だと鈴木教諭は語る。

Copilot活用の効果

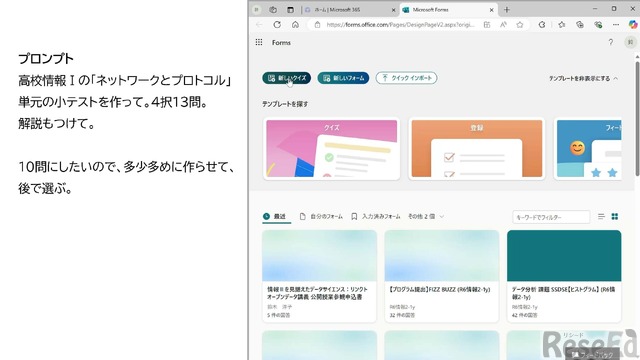

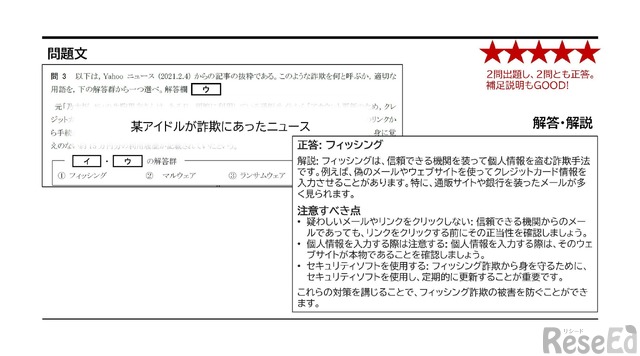

Formsでの小テスト作成、1時間の作業が5分に短縮

まず鈴木教諭が紹介したのは、Microsoft Formsでの小テスト作成だ。新しいクイズを作成すると、Copilotがプロンプトを求める画面が表示され、そこに「〇〇の小テストを作成して」と入力すると、数秒で問題が生成されるという。情報科ではシンプルなプロンプトでも基本を押さえた問題が作成できるため、手作業で問題を作成するよりも圧倒的に効率が良い。鈴木教諭は出題したい問題数より少し多く問題を作らせ、その中から良問を選択しているという。

また、解説付きの問題も自動生成できるため、従来は1時間以上かかっていた作業がわずか5分程度で完了する。「テスト作成では、問題だけでなく間違いの選択肢を作るのも時間がかかる作業です。Copilotは適切な誤答を含めた問題を作ってくれるので、本当に助かります」と鈴木教諭は話す。さらに、小テストを単元ごとに整理しておけば、成績処理や個別評価の業務負担も軽減することができる。

消えたファイルを復元、非常事態の対応にも活用

次に、鈴木教諭はトラブルをCopilotで解決できた事例を紹介した。過去に作成した大量の設問を含むFormsの編集ページにアクセスできなくなるという非常事態が発生したときの事例だ。

編集ページは退職した担当者のアカウントと一緒にForms自体から削除されてしまっており、通常は再作成に数時間かかるところだ。しかし、運良く設問の一覧がWord文書として残っていたため、その内容をCopilotに読み込ませたところ、わずか30分でフォームが復元できたという。鈴木教諭は、「分割したり分岐をつけたりと多少試行錯誤は必要でしたが、手作業でやるより圧倒的に早く仕上がりました。分岐もうまくプロンプトで指示すればできたのかもしれません。こうした緊急時の対応にもCopilotは非常に役立ちます」と語った。

鈴木教諭が使用しているのは有料版のCopilotだが、無料版でもMicrosoft 365との連携などの機能制限はあるものの、テストの設問作成などは可能だ。無料版Copilotで「Formsに読み込ませるのに適した形式で」と指示をしながら設問を生成してもらい、結果をWordに貼り付けて保存し、Formsのクイックインポートから読み込ませて生成するだけで完成するという。

画像生成でポスター作成も一瞬、校内を和ませる掲示物

授業以外の校務でもCopilotは活躍する。鈴木教諭は、職員室を和ませるユニークな事例も紹介した。「放課後コンピューター室のエアコンが付けっ放しにされることがよくあったため、Copilotを使って『擬人化されたエアコンが泣いているイラスト』を生成し、掲示用ポスターを作りました」(鈴木教諭)。

Copilotの画像生成機能を使って気に入ったイラストを選んで挿入し、あとはPowerPointのデザイナー機能でレイアウトを整えるだけであっという間に完成する。Copilotを使って作成したポスターは職員室など校内のさまざまな場所にも掲示されているといい、「イラスト付きの注意書きが増えてきて、職場の雰囲気を和ませるのに一役も二役も買っています」と鈴木教諭は笑いながら語る。ただし、「楽しくなりすぎて、細部にこだわってしまい、逆に時間を使い込んでしまうこともある」ので注意が必要だという。

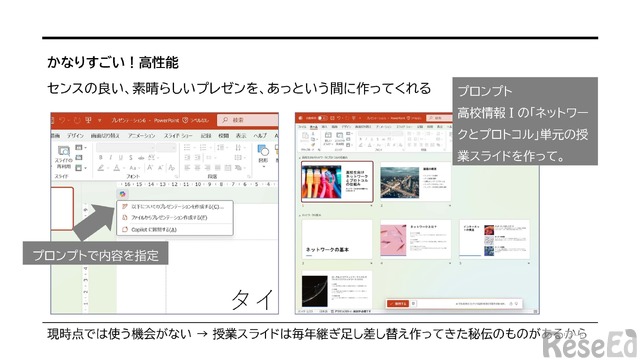

ポスターだけでなく、授業のスライド作りなどにもCopilotは力を発揮する。PowerPointのCopilotボタンから「〇〇の授業スライドを作って」と指示するだけで、ある程度のクオリティのスライドが1分もかからずできあがるという。慣れていない教職員がCopilotを試す際にもお勧めの使い方だ。

定期考査の解説プリント作成、基礎基本問題はほぼ完璧

また、鈴木教諭はチャレンジングな活用方法として、定期考査の解説プリントをCopilotで作成した事例も紹介した。一宮高校は普通科とファッション創造科の2つのコースを設置しており、基礎基本の問題、共通テストレベルの問題と、コースにあわせた定期考査問題を作成している。

鈴木教諭によると、特にCopilotで作成した基礎基本の一問一答の解説はほぼ完璧で、時事問題の解説も内容がしっかりしていて文句なしの解説プリントができあがったという。

一方で、共通テストレベルの問題に関しては、問題のレベルが上がったことよりも、図表が多用されるなど問題構成が複雑化したことで、小問を飛ばしてしまうといったミステイクがみられた。テキストボックスを多用するようなレイアウトが複雑な問題では、その問題だけを切り出してCopilotに渡すといったひと手間が必要になるという。

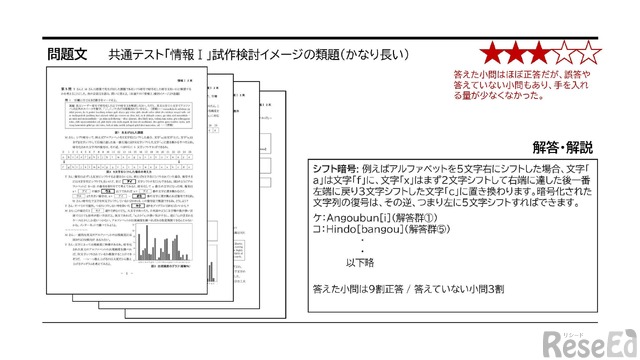

さらに、共通テスト「情報I」の試作検討イメージとして大学入試センターが公開したサンプル問題をCopilotに解かせてみたという。問題文が3ページ半に渡り、レイアウトも複雑だったため「これは無理だろう…」と思いながらやってみたところ、答えられなかった小問が3割あったものの、回答できた小問の9割は正解という結果だった。鈴木教諭は「こんなにできるの?」と驚いたと話す。

難易度によるところはあるが、解説プリントの作成時間は大幅に短縮できるため、「試してみる価値は十分にある」とのことだ。

今後は8割をAIに任せ、残りは自分で調整

鈴木教諭はこのほか、Wordで案内文書を作る事例や、ファイル、メールやチャットを探す事例、ExcelやTeamsでCopilotを使う事例も紹介。特にCopilotを使ってファイル、メールやチャットを探すケースでは、絶大な時間短縮効果を生むという。

校務のあらゆる場面で効果的な活用ができるCopilotだが、活用する際の心構えについて、「一発で100点満点を求めないことです。生成AIに8割やってもらって、残りは自分で調整する、というスタンスが大事です」と述べた。また、「うまくいかないからといって、すぐに使うのをやめない」ことも重要だという。

鈴木教諭は「AIの精度はどんどん向上しています。ここ数か月で飛躍的にできることが増え、精度もどんどんあがってきました。今までできなかったことが、ある日できるようになっている場合も多々あります。1度や2度うまくいかなかったからといって諦めてしまうのはもったいないので、変化を楽しみながら乗りこなしていきましょう」と語り、活用促進に向けメッセージを送った。

今回の講演では、Microsoft 365 Copilotが教員の業務負担軽減にどのように貢献できるのかが具体的に示された。今後も教育現場でのAI活用が進む中で、教師がいかにAIと共存し、活用できるかが鍵となるだろう。Copilotの導入は、単なる業務効率化ではなく、教育現場の新たな可能性を切り開く手段となり得る。今後も、その進化に注目していきたい。

生成AIで推進する教育DXMicrosoft「AI Skills Navigator」