神奈川県立生田東高等学校(以下、生田東高校)は、ICT利活用授業研究推進校(2022年度~)、リーディングDX生成AIパイロット校(2023年度)、DXハイスクール(2024年度~)に採択され、先進的な取組みを続けてきた。現在は、1人1台のiPad環境のもと、ほぼすべての授業でロイロノート・スクール(以下、ロイロノート)を活用し、生徒の思考の可視化や自己調整学習、学びの個別最適化に取り組んでいる。

生田東高校の打田大輔教諭(保健体育科:教務グループ)と堀航大教諭(英語科:研究ICTグループ)は、ともにロイロ認定ティーチャーとして、ICTと生成AIを組みあわせた新しい授業を展開している。2人の先生の授業を見学し、その後、ロイロノートを活用した授業や、そこから生まれる学びの変化を聞いた。

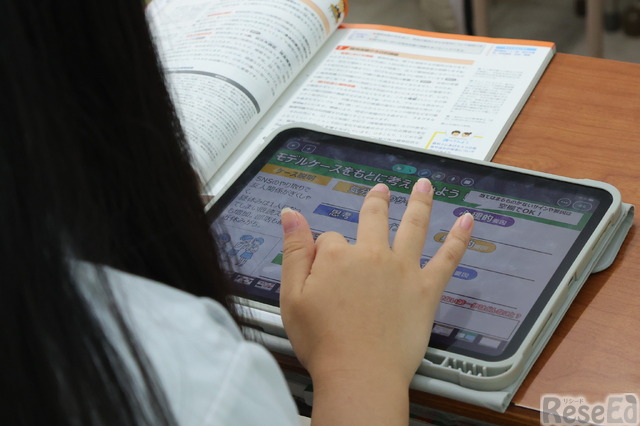

打田大輔教諭: 保健体育科教諭、3年生担任。生田東高校に赴任した4年前からロイロノートを使っている。見学した1年生の保健の授業は「精神疾患の特徴」がテーマ。授業スライドをロイロノートのカードで生徒に配布し、生徒たちは生成AIを使いながら精神疾患の原因と予防策を考えていった。

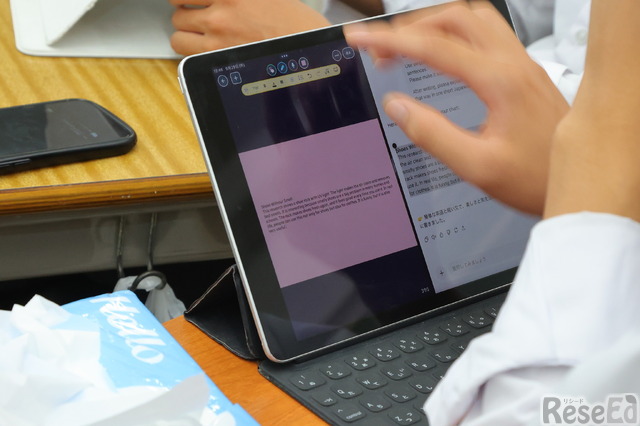

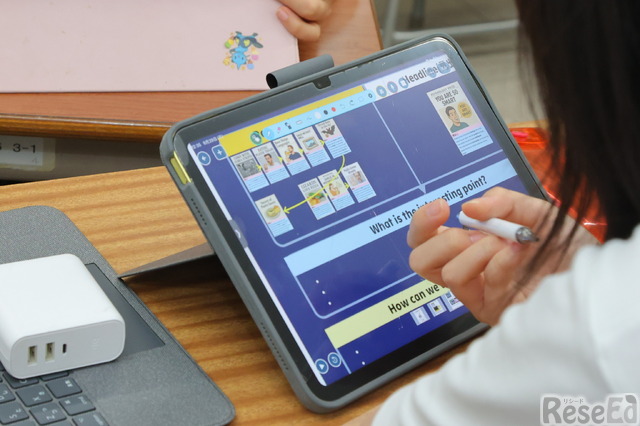

堀航大教諭: 英語科教諭、3年生担任。前任校でもロイロノートを活用し、利用歴は8年。見学当日の授業では「イグ・ノーベル賞」を題材に、AIとのボイスチャットを通じて前回授業の振返りをしたあと、発表されたばかりの「第35回イグ・ノーベル賞」の話題へ。受賞した研究に関する英文を読み、生成AIを活用しながら生徒ひとりひとりが興味をもった研究について見出しを作っていった。

ベテラン教員から広がったロイロノート活用、iPadは文房具のひとつに

--全校でロイロノートを活用されていますが、どのように活用を広めていったのでしょうか。

打田教諭:生田東高校は4年前にロイロノートを導入しました。私も4年前に異動してきて初めてロイロノートに触れましたが、すぐに紙からロイロノートに授業のベースを切り替えました。また、ロイロ認定ティーチャーに応募し、研究ICTグループの一員として校内研修などを行ってきました。

導入当初は「紙で十分」「今までのやり方を変えたくない」という教員もいましたが、導入学年のベテラン教員がロイロノートの活用に積極的だったことから若手も続き、活用が広がりました。今では、定期テスト以外で紙を使うことはほとんどなく、iPadが文房具のひとつになっています。

堀教諭:私は生田東高校へ来て3年目ですが、前任校でもロイロノートを使っており、教員になりたてのころから活用しています。

本校では職員会議のあとに10分ほどのミニ研修を設け、新機能や工夫を共有しています。学校全体でアップデートを続けることで「使えない先生をつくらない」雰囲気ができており、ICT活用の文化が根付いていると感じています。

双方向があたり前、テンポの良い授業を展開できる

--ロイロノートの良いところを教えてください。

堀教諭:共有のスピードと広がりです。教員からの情報発信や問いの投げかけ、生徒からの課題提出がすべてロイロノートで完結するため、プリントを配ったり、回答を集めたりするタイムラグがなく、生徒の意欲が冷めないうちに次の展開に移れるところが良さだと思います。

打田教諭:私にとっての魅力は、リアルタイムの双方向性です。ロイロノートを使えば発表が苦手な生徒も、カードを通じて自分の意見を出せます。教員側もそれを見逃さずにピックアップすることができ、普段発言しない生徒が活躍するきっかけにもなります。また、資料の見せ方を工夫するなど、教員のアイデア次第で生徒の考える力を引き出し、学びを深められる自由度の高さも、ロイロノートの大きな魅力です。

「できた」という経験を次の学びのモチベーションに

--自己調整学習を進めるうえで、どのような工夫をされていますか。

堀教諭:「英語が苦手」という生徒に、教員の発話が中心となる一方向的な授業を行っても「わからない」と諦めてしまうことが多くありました。

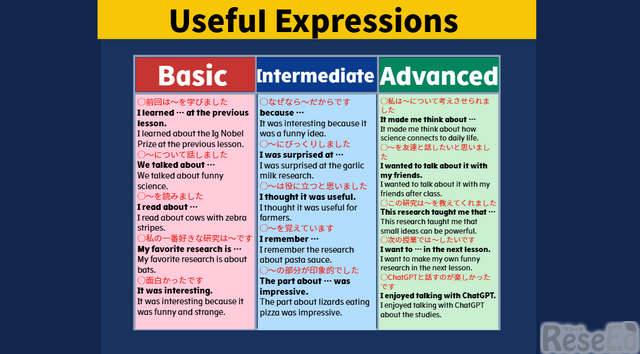

自己調整学習の良いところは、生徒が自分の理解度、意欲に応じて学びを進めていけるところです。それぞれのレベルで「英語は楽しい」と感じてもらい、前回の授業からスムーズにつなげられるよう、授業の冒頭にAIボイスチャットを使った振返りの時間を設けています。5分程度の短い時間ですが、自分のペースで英語を使って前回の授業で学んだことについてAIと対話しながら復習します。

ペアワークでも振り返りはできますが、AIとの対話では、実際の会話履歴を文字として確認できるため、自分の発言や発音を客観的に振り返ることができます。どのレベルの生徒にも“自分に合った応答が返ってくる安心感”があり、自分自身で学びを作りあげているという感覚が、学習意欲の向上につながっていると感じています。

--今日の授業でも、それぞれに英語でAIと対話している姿が印象的でした。

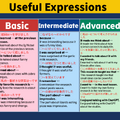

堀教諭:レベル設定が柔軟にできる点が重要なポイントだと思います。授業では、生成AIのプロンプトや参考となる表現をまとめた資料などを示す際、「Basic(初級)」「Intermediate(中級)」「Advanced(上級)」と3つのレベルを用意し、生徒が選んで取り組めるようにしています。自分でレベルを選ぶことにより「これならできる」「ここに挑戦したい」と、主体的に学びに向きあうことができます。ロイロノートを使えば、レベル別のカードを配るのも一瞬です。

堀教諭:さらに生成AIを加えることで、自ら学びを深めていくことにつながります。「英語でまとめられない」と悩んでいた生徒も、生成AIとのやり取りを通じて徐々に単語が引き出され、最終的に自分の言葉で表現できました。生成AIは生徒に寄り添いながらもヒントをくれる、まさに“自己調整のサポーター”だと感じています。

打田教諭:私は、自己調整学習を進めるうえで「学びの転移」を意識しています。保健の授業では、生活習慣病やメンタルヘルスといったテーマについて生徒が意見をまとめますが、前時までに学んだ「学び方(生成AIの使い方など)」を下敷きに、生徒が学び方や考え方を工夫できるようにしています。最初は短文しか書けなかった生徒も、生成AIを鵜呑みにするのではなく、生成AIを活用する方法を理解することで考えを膨らませ、最終的には段落構成まで整えられるようになります。

--入学して半年の1年生でも、驚くほどスムーズにロイロノートと生成AIを活用していましたね。

打田教諭:自己調整学習は山登りに似ていると思います。同じ頂上を目指していても、いくつかの登るルートがあります。生成AIを活用してサポートを得ながら登るルートもあれば、自力で登るルートもあります。まずはいくつかの「登り方」について学習させ、ゆくゆくは生徒が自分自身で自らの登り方(学び方)を考えて学習することができることを目指しています。ロイロノートや生成AIを活用することで、より多くの登り方(学び方)を設定できるようになったことが私の中の大きな変化です。

教師の役割の変化、学びの伴走者へ

--ロイロノートを活用して自己調整学習を実践する中で、先生方の関わり方や役割に変化はありましたか。

打田教諭:前任校では、授業内で生徒に発問をしても手をあげた限られた生徒の意見を聞くことしかできませんでしたが、ロイロノートを活用する本校では、双方向でのやり取りが当たり前になり、生徒全員が自分なりに考えて自分なりの答えを出すことを前提とした授業展開に変わりました。

一斉に伝えたい内容はカードとして配れるので、全体に向けて話す量は減りましたね。その分、ひとりひとりの学習ワークの進捗を見ながら、寄り添った声がけができるようになりました。

堀教諭:英語の授業も同じです。シンキングツールを使って生徒の思考プロセスを可視化すると、正解か不正解かだけでなく「どこでつまずいたのか」がわかります。これまでは「点数が低い=理解できていない」としか判断できませんでしたが、実際は途中まで正しく理解していた、ということが見えてくるようになりました。自己調整学習を実践することで、教師の役割は「答えを与える人」から「学びの伴走者」へと確実に変わっています。

また、スモールステップで学びに向かっていく道筋を示すことができるようになりました。勉強に苦手意識をもっている生徒は、ゴールに辿り着けない、そもそも辿り着くことを諦めてしまう生徒が多いですが、スモールステップでは少しずつ先に進むことができます。その積み重ねが生徒たちのモチベーションや学習に向かう力につながります。これもロイロノートと生成AIがあって実現できることだと思います。

打田教諭:業務量に大きな変化はありませんが、内容が大きく変わりました。今までのプリントを作って、印刷して、という業務から、「どのような授業にするか」を考えることに注力できるようになりました。教員間で授業案の共有もしているので、授業の中身も濃くなっていると感じています。

スモールティーチャーが生徒ひとりひとりに寄り添う

--授業では、生徒がそれぞれのペースや意欲に応じて取り組んでいる姿が印象的でした。まさに個別最適化された学びが展開されていましたが、授業設計で工夫している点を教えてください。

打田教諭:本校の授業は「全員同じ」から「ひとりひとりにあった学び」へと意識が大きく変わりました。私は生成AIを“スモールティーチャー”としての役割を担ってもらっています。授業内にひとりの教員が約40人の生徒を一斉に指導しながら、それぞれの理解度やペースに寄り添うのは難しいですが、生成AIなら、生徒のレベルに応じて必要なヒントや追加情報を与えることができます。ですので、授業の中での使いどころや、プロンプトの書き方にはかなり力を入れています。

堀教諭:ロイロノートのシンキングツールは、自分自身の考えを可視化できるので個別最適化にも非常に役立っています。イグ・ノーベル賞の中から面白いと思った研究を選び、その理由を英語で書くアクティビティで、ある生徒は最初「Interesting.」としか書けませんでしたが、シンキングツールで「なぜそう思ったのか」を日本語で整理すると具体的な理由を見つけられました。そこから生成AIのヒントなどをもとに、「It looks interesting, so I want to try it.」と表現が広がりました。

--授業でも、個別最適化と協働学習が一体的に設計されている印象を受けました。

打田教諭:まさにそこが大事なところです。個別最適化を「それぞれがバラバラに取り組む学び」と捉えるのではなく、全体で共有しあう時間と、個人で考える時間を行き来させることで、学びが深まります。個別学習と協働学習の往還を意図的に設計することで、生徒の学びは確実に厚みを増していきます。

ひとりひとりへの丁寧な声がけが、学習意欲の向上につながる

--授業の変化は、生徒の学びの姿勢にどう影響していますか。

打田教諭:ロイロノートの提出箱を活用することで、生徒は主体的に取り組む姿勢を身に付けたように思います。提出箱で「10分以内に提出締切」というデフォルトの設定を活用すると、受け身ではいられなくなり、必ず時間内に考えを書くようになります。さらに、提出状況から生徒ごとの特性も見えてきます。早く出せるけれど内容が浅い生徒、時間をかけて深い考えを書く生徒など、その傾向に応じて声がけをできるようになりました。

堀教諭:生徒の発話量が増えたのも大きな変化です。ロイロノートを取り入れたことでアクティビティの時間を多く確保でき、授業ではペアを変えて短時間で会話を繰り返す活動を多く実践できるようになりました。「英語が話せた!」という成功体験から得られる感動が、生徒の主体性を育てています。授業後に「先生、あの単語の使い方であっていますか?」などと質問してくる生徒も増えました。知識を得るだけでなく、自ら学びを深めようとする姿勢が育っているのを感じています。

打田教諭:生徒の主体性が育つことで、学校全体のボトムアップにもつながっていると感じます。また、トップを伸ばすことも両立できていると思います。先生も生徒も、お互いの情報量が増えることで相互理解が深まり、さらなる学習意欲へとつながっているように感じています。

英語科・保健体育科ならではの活用例

--柔軟に授業設計ができるのはロイロノートの魅力ですね。教科ならではの活用法と、今後どのように活用していきたいかを教えてください。

堀教諭:最近はシンキングツールでひとりひとりが意見をまとめ、それを集約。プレゼンやディスカッションで発表してもらうことが多いです。英語の授業では録音機能を使うことも多いのではないでしょうか。音読カードを配布し、生徒は教科書を読んでカードに録音します。それを提出箱に提出させることで、ひとりひとりのアウトプットを確認できます。録音を繰り返すうちに、生徒が自身の変化や成長を実感できているようです。リスニング、スピーキングに活用できるのは、非常に助かっています。

ロイロノートをはじめ、民間の知恵や技術の力を借りながら、私たちも成長を続けていきたいと考えています。

打田教諭:体育では動画共有が役立ちます。たとえば、ハードル走などイメージしにくい動きを動画に撮って客観的に見たり、上手な生徒の動画を参考にしたりしています。グラウンドでも体育館でもその場で撮影・再生ができるので、できなかった動きをすぐ確認して、改善できる。動くことが基本の体育でも、コマ送り機能での分析や共有ノートを活用したグループでの考察など、多様な使い方ができています。

ロイロノート・スクール神奈川県立生田東高等学校生田東高校の授業では、ロイロノートと生成AIを組みあわせて生徒ひとりひとりの学びを可視化し、学びの個別最適化へとつなげていた。授業見学で印象的だったのは、カードへの書込みやペアワークなどさまざまな課題に、どの生徒も自分のペースで取り組んでいる姿だった。ICTは単なる効率化のツールではなく、生徒の心に火をつける「学びの伴走者」として機能している姿を見て、学校教育の大きな変革を感じた。

【協賛企画】アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

学校向けに提供する授業支援プラットフォーム「ロイロノート・スクール」は、2014 年のリリース以来、国内外1万4,000校以上で、毎日290万人以上(2025年10月現在) が利用するまでに成長を遂げ、アマゾン ウェブ サービス(AWS)上で安定稼働を続けながら、今も進化を続けている。

![転職を決意して母校の教師に…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40726.jpg)