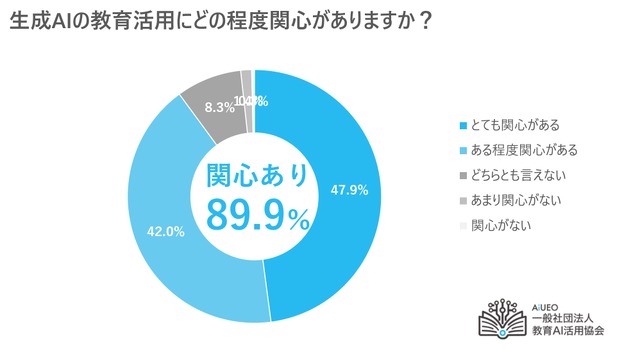

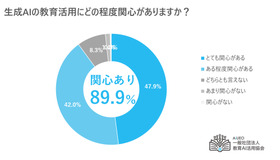

みんがくは2025年5月8日、同社の佐藤雄太代表が代表理事を務める教育AI活用協会による「生成AIの教育活用に関する調査」の結果を発表した。全国の教育委員会・教育センターや小中高等学校の9割近くが生成AIの活用に関心を示したが、導入決定または検討を進めている割合は4割にとどまった。

「生成AIの教育活用に関する調査」は、2025年3月5日から31日にかけて、全国の教育委員会・教育センターおよび小中高等学校を対象にアンケート形式で実施。全国から288団体が回答した。

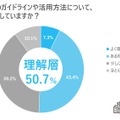

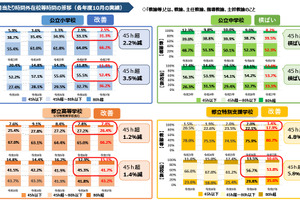

調査結果によれば、回答者の89.9%が生成AIの教育活用に「関心がある」と回答した。自由記述では、活用事例やガイドラインに関する研修など具体的な関心の声が多く寄せられた。調査は文部科学省が生成AIガイドラインVer2.0を公表した直後に行われ、理解度については50.7%が「基本的な理解がある」と回答している。

2025年度の活用実証については、「すでに実施が決定している」が16.3%、「実施を検討している」が25.0%で、41.3%が具体的に進行していることがわかった。残りの約6割は未定だが、関心度の高さから具体的な検討が進むことが予想される。

生成AIのツール選定に関しては、活用実証が決定している、または検討していると回答した人のうち、39.5%が使用する生成AIを決定しており、そのうち約7割が「ChatGPTを活用する」と回答した。「Bing」や「Google Gemini(旧Bard)」といった選択肢もあげられ、教育特化型のAIサービスも注目されている。

教育委員会と教育センターにおける補助金や制度の活用は2割強にとどまった。補助金・制度に関して活用予定があるとの回答は23.3%で、残る8割弱は利用予定がないことがわかった。もっとも多く利用されるのは、文部科学省の「リーディングDXスクール事業」や「AIの活用による英語教育強化事業」。補助金制度への理解不足や手続きの複雑さが利用のハードルとなっている可能性がある。

自由回答では、生成AI導入に対する期待の声とともに、課題や懸念の声も多く寄せられた。期待する声としては、「ガイドラインについての研修や活用事例研修をお願いしたい」「活用事例を教えてほしい」などがあげられた。一方で、「著作権やプライバシーのリスクが懸念される」「AIへの依存が教育現場に与える影響が未知数」などの課題も指摘された。

この調査は、生成AIガイドラインVer2.0が文部科学省から公表された直後に実施され、高い関心と研修への意欲的な意見が多くみられた。教育委員会・教育センターに関しては、文部科学省からの通知を受けて自治体として動き出さなければならないという焦燥感もあると考えられる。教育AI活用協会では、現場・行政ともに「専門知識を得るための研修」「活用事例を知るための研修」を提供することで、生成AIの教育活用を推進できると考察している。

![転職を決意して母校の教師に…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40726.jpg)