文部科学省は2025年10月28日、2023年度(令和5年度)の大学における教育内容等の改革状況について調査結果を公表した。教学マネジメントの確立に向けた取組みが5年前の2019年度(令和元年度)から全体的に進展し、教学マネジメント指針に示された個々の取組みでも実施大学が増加傾向にあった。

大学における教育内容等の改革状況調査は、大学の教育内容・方法の改革状況を定期的に調査して情報提供することで、各大学のより積極的な改善に関する取組みを促すことが目的。2023年度は国公私立792大学のうち、786大学(回答率99%)が回答した。

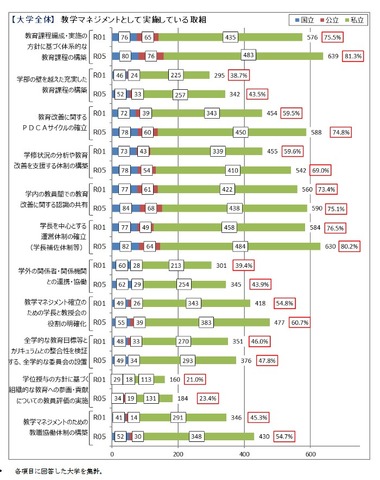

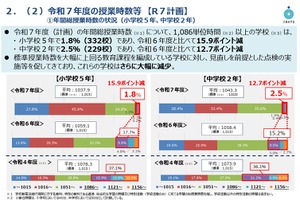

2023年度は、ほぼすべての大学が、自大学の教育を改善していくための全学的な教学マネジメントを実施。教育改善に関するPDCAサイクルの確立を行っている大学は74.8%で、2019年度より15.3ポイント上昇した。学修状況の分析や教育改善を支援する体制を構築している大学は69.0%で、2019年度より9.4ポイント上昇した。

教学マネジメント指針に示された個々の取組みについても実施する大学はおおむね増加。三つの方針(卒業認定・学位授与、教育課程編成・実施、入学者受入れ)の達成状況を全学的に点検・評価している大学は2019年度より11.8ポイント増の93.8%、三つの方針に基づく教育成果を点検・評価するための学位プログラム共通の考え方や尺度を策定している大学は2019年度より21.2ポイント増の77.1%。カリキュラムの体系性を示すため、各授業科目に意味づけされた番号を付与する「ナンバリング」を実施している大学は、2019年度より16.2ポイント増の77.0%だった。

学位授与にあたりディプロマサプリメントなど学生が修得した知識や能力を明らかにするための資料をあわせて交付している大学は、2019年度より13.8ポイント増の25.5%。情報公開については、大学の教育研究活動に関する学生の満足度を公表している大学は2019年度より17.8ポイント増の58.4%、学生の学修に対する意欲を公表している大学は2019年度より15.2ポイント増の38.9%となった。

その一方で、個々の取組みを有機的に関連付け、根本的・包括的な教育改善につなげていく観点からは教学マネジメントの確立は道半ばだといい、全学的な教育目標などとカリキュラムの整合性を検証する全学的な委員会を設置している大学は47.8%(国立57.0%、公立34.7%、私立48.7%)。全学的な履修指導または学修支援の取組みとして、学修ポートフォリオを活用している大学は49.4%(国立76.7%、公立32.7%、私立48.2%)。

文部科学省では「各大学において組織的な教学マネジメントの取組みをさらに進展させるとともに、学生の学修成果に関する情報や大学全体の教育成果に関する情報を的確に把握・測定し、教育および学修の質の向上に向けて不断の改善に取り組むことが必要」と考察している。

このほか、カリキュラム編成上の工夫の具体的な取組みでは、「能動的学修(アクティブ・ラーニング)を取り入れた授業を実際に行っている」と回答した大学がもっとも多く、97.0%にのぼった。学位プログラムや一般教育・共通教育などで文理横断・文理融合教育を行っている大学は41.3%、主専攻・副専攻制を導入している大学は39.0%だった。

文部科学省のWebサイトでは、詳細な調査結果に加え、個別回答データや取組事例なども紹介している。