文部科学省は2025年10月27日、公立中学校の部活動の地域展開・地域クラブ活動に関する有識者会議を開き、総合的なガイドラインの骨子案を示した。質の確保などの観点から、地域クラブ活動の認定制度を新設。指導者を確保するため、小学校の体育専科教員などが円滑に兼職兼業できる環境の整備を図る。

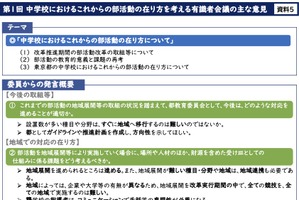

「部活動の地域展開・地域クラブ活動の推進等に関する調査研究協力者会議」は、「地域スポーツ・文化芸術創造と部活動改革に関する実行会議」による5月の最終とりまとめを踏まえ、今後の具体的な方策などを検討するために設置。6月から議論を重ねている。

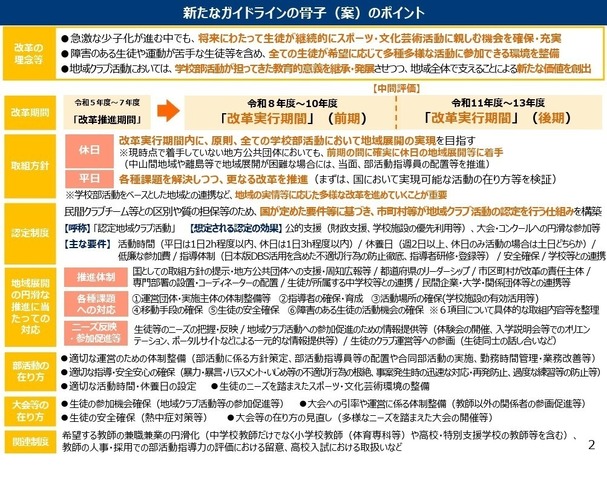

10月27日の第8回会議では、「部活動改革および地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」の骨子案を提示した。教師の兼職兼業については、希望する学校の教師らが地域クラブ活動の指導者として活動できるよう、兼職兼業の許可の手続きの円滑化を図る。中学校の教師だけでなく、体育専科教員を含む小学校の教師、高等学校・特別支援学校の教師、事務職員など幅広い人材が、希望に応じて円滑に兼職兼業を行うことができる環境を整備することが重要だとしている。

民間のクラブチームとの区別や質の担保の観点から、地域クラブ活動に関する認定制度を新たに設置。国がガイドラインで示す要件や認定手続きなどに基づき、市町村などが認定を行い、認定された活動を「認定地域クラブ活動」と呼称する。認定要件には「活動時間や休養日」「指導の実施体制」「安全確保の体制」などをあげている。

指導体制の確認事項では、指導人材が暴言・暴力、ハラスメント、いじめ、無視などは許されない行為であることを理解し、自ら行わないとともに参加生徒同士の行為も許さないことを誓約。性犯罪歴の照会を義務付ける「日本版DBS」の活用を含め、指導人材による不適切行為の防止徹底も盛り込んでいる。

ガイドラインは、2026年度から6年間を「改革実行期間」とし、このうち2026~2028年度を前期、2029~2031年度を後期に設定。改革実行期間内に原則、すべての学校部活動で休日の地域展開の実現を目指す。

今後は、ガイドラインに関してパブリックコメントを実施。その結果報告を踏まえ、11月下旬ごろの第9回会議でさらに議論し、12月上旬ごろに新たなガイドラインを策定・公表する見通し。