学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第253回のテーマは「学校で生き物を飼いたい」。

動物を飼う学校は減少傾向に

学校、特に小学校では、飼育小屋があることが多いです。ただそこで生き物が飼われていることは少なくなってきています。以前は、ウサギやニワトリなどが飼われている学校が多かったようです。実際、私が勤めていた小学校でも、ウサギを飼育しており、飼育委員会の子供が中心となって世話をしていました。

現在、学校において小動物などを飼っている学校は減少傾向にあります。私は少し残念に感じる部分もあります。生き物を飼育することの有用性は、色々な事が指摘されています。学習に関することでは、理科に関する内容を体験的に学ぶことができます。また、生活科や総合的な学習、探究などにおいても学びにつながるでしょう。さらに情緒面に関することでは、命と触れ合うことから多くのことを学べます。今の時代はデジタルが発達し、バーチャルなものとの接触が多い中、そういった本物の命との触れ合いはとても意味のあるものです。また、社会面に関することでは、仲間と協力して世話をしていくことで、協調性やコミュニケーションスキルの向上が期待できます。

そういったことが映画などでも表現されています。2008年に公開された「豚のいた教室」は、大阪府の小学校での実話をもとにした映画です。原作は「豚のPちゃんと32人の小学生 命の授業900日」という書籍です。現在、京都教育大学の教授の黒田恭史先生が公立小学校の担任をしていた時に実際に取り組んでいたものです。子供たちが学校で豚を飼う中で、生き物を飼うことの「意味」や「命の大切さ」を深く問いかける作品となっています。

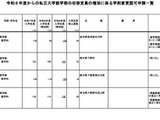

良さのある生き物の飼育ですが、先ほども書いたように現在の学校では減少傾向にあります。現在の学校の置かれた状況が生き物の飼育を難しくしています。たとえば、休日の世話をどのようにしていくのか、社会全体が匂いや音などに敏感になっていることなどが理由です。2025年現在、全国規模の調査では、約50%の学校で動物を飼っているとされています。大阪府の調査では、2007年には学校で動物を飼育している学校は80%程度だったものが、2022年には20%程度に減少しました。全国的にも減少傾向にあります。

時代に合った形で生き物を飼う

学校での生き物の飼育に関しては、繰り返しになりますが、小動物などについては飼育する数は減ってきています。ただ、少し形を変えながら、その取組みの良さを享受できるようにしている学校が多いようです。たとえば、昆虫、魚、植物などを育てていく取組みに変えていくことです。昆虫、魚、植物などは、小動物と比べ、世話の負担や近隣への迷惑などは少なくなります。小さくとも、生き物を育てていく良さは得ることができることが多いです。このように今の時代に合った形での「生き物を飼う」という活動に取り組んでいくやり方もあるでしょう。子供の周りにはタブレットやスマホなどが常にあるのが日常です。子供たちはそういった中で暮らしているからこそ、実際の生き物と触れる機会を大事にしていきたいものです。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする