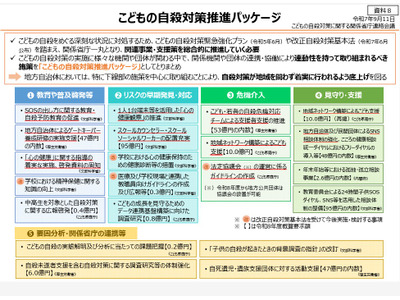

文部科学省とこども家庭庁、厚生労働省は2025年9月11日、子供の自殺防止に向けた関係省庁連絡会議を開き、「子供の自殺対策推進パッケージ」を取りまとめた。SOSの出し方に関する教育やリスクの早期発見などを、関係省庁が一丸となり総合的に推進する。

文部科学省「学びの充実など教育課題の解決に向けた教育分野特化の生成AIの実証研究事業」に係る実証事業者公募において、コニカミノルタジャパン、富士通Japan、東京書籍など5社が決定した。

加賀ソルネットは2025年10月22日午後3時より、「先生がいま知りたい!」シリーズ第10弾セミナーを開催する。Adobe ExpressとAdobe Firefly、ChatGPTの連携で広がる生成AI活用術を紹介する。参加料無料、事前登録制。

みずほ証券は2025年10月31日、大学関係者を対象とした「大学のグローバル戦略シンポジウム」を開催する。第19回となる今回は「大学経営における地域戦略~大学の財務基盤強化に向けて~」をテーマに、国立台湾大学の学長を迎えた基調講演などを行う。参加無料、定員200人。

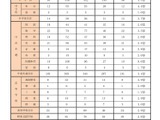

京都府教育委員会は2025年9月19日、2026年度(令和8年度)京都府公立学校教員採用選考試験の2次試験の結果を発表した。採用予定人数500人程度に対し、最終合格者総数は549人となった。

文部科学省は2025年10月22日、「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関の登録申請に係る実務説明会」をオンラインで開催する。対象は、登録申請を目指す日本語教師養成機関の実務担当者や教員など。参加費無料。申込期間は10月1日から10月10日午後4時。

文部科学省のあべ大臣は2025年9月19日の記者会見で、スポーツ庁の新長官にパラリンピック競泳の金メダリストで日本パラリンピック委員会の組織マネージメント経験をもつ河合純一氏が就任すると発表した。また在外教育施設の安全対策や相次ぐ教員の児童生徒性暴力などについて言及した。

文部科学省は2025年9月、2026年度(令和8年度)開設予定の大学の学部等の設置届出(7月分)を公表した。日本医療大学や桃山学院大学大学院など、4校の届出が受理された。

文部科学省は2025年9月19日、教育課程企画特別部会の第13回会議を開き、次期学習指導要領の論点整理案を取りまとめた。学校が授業時数を調整できる「調整授業時数制度」は、本格実施に向け、2026年4月から一部の公立小中学校で先行導入する予定。

大阪公立大学森之宮キャンパスで2025年9月24日より、インタセクト・コミュニケーションズ、Cloudpick Japan、Hanshow JAPANが共同で全国の大学生協として初めてウォークスルー方式の無人決済店舗を導入した。

大阪大学と大阪教育大学は2025年9月19日、相互の交流と教育活動のさらなる発展を目的に、教育連携に関する協定を7月17日に締結したと発表した。大阪教育大学附属学校との連携を強化し、大阪大学の教職課程における教育実習生の受け入れ協力など、幅広く連携する予定だという。

和歌山県教育委員会は2025年9月16日、2026年度(令和8年度)和歌山県公立学校教員採用候補者選考試験の最終合格者および、今後実施予定の「秋選考」の実施要項を公表した。

文部科学省と日本学生支援機構は2025年9月19日、トビタテ!留学JAPANの第2ステージ「新・日本代表プログラム」における「拠点形成支援事業」で、新たに徳島県を2025年度採択地域に決定したと発表した。2025年度は群馬県、富山県、京都府に続く、4拠点目。

先週(2025年9月16日~9月19日)公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。学校のWi-Fi環境の課題、教員共働きのメリット・デメリット、先生のホンネ・20年前の学校のほうがしんどかったことなどのニュースがあった。また、9月22日以降に開催されるイベントを4件紹介する。

学校に寄せられるクレーム「担任に電話連絡がつかない」について、クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、対応する際のポイントを聞いた。

神戸市教育委員会は2025年9月18日、2026年度神戸市立学校教員採用候補者選考の第2次選考最終合格者を発表した。一般選考の最終合格者は483人で実質倍率は3.5倍。任期付教員枠の合格者177人をあわせた全校種の実質倍率は2.6倍となった。