2026年2月16日~2月20日に公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。国公立大倍率は前期2.9倍、東北大ら3大学「国際競争力けん引学部等」認定、子供のむし歯過去最小・視力1.0未満高止まりなどのニュースがあった。また、2月24日以降に開催されるイベントを8件紹介する。

学校に寄せられるクレーム「先生から一方的に叱られた」について、クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、対応する際のポイントを聞いた。

オルビスは、国際女性デー(3月8日)に先がけ、思春期の心と肌のセルフケアをテーマにしたオンラインイベントを2026年3月4日に開催する。中学・高校の学校関係者や中高生の子供を持つ保護者を対象に、自分を大切にするためのウェルネスの視点を共有する。

ICT CONNECT21は2026年2月17日、教育機関を対象とした「生成AIの利用状況に関する調査」への協力を呼びかける案内をWebサイトで公開した。同調査の企画・実施主体はデジタルラーニング・コンソーシアム(DLC)。締切りは2月27日まで。

大和大学と奈良先端科学技術大学院大学は2026年2月20日、両大学における教育・学術分野での連携を推進する包括協定を締結した。関西発の理系人材創出に向け、さまざまな取組みを検討していく。

ソニー・グローバルエデュケーションは、思考力・基礎学力の育成を支援する学習アプリ「LOGIQ LABO(ロジックラボ)」の法人向けサービスをリニューアルし、中小規模学習塾を対象とした「家庭学習向け紹介プラン」を2026年3月より提供開始する。塾での授業と家庭学習を連動させ、学習成果の最大化を支援する。

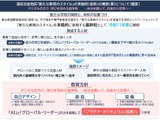

RePlayceは2026年2月、文部科学省が示す高校教育改革に関するグランドデザイン「N-E.X.T.ハイスクール構想」に基づく事業について、自治体および高等学校向けの申請・実施支援パッケージの提供を開始した。2040年を見据えた高校教育の高度化を後押しする取組みを展開する。

東京都教育委員会は2026年2月19日、次世代教育のロードマップを公表した。その中核を担う基幹校は2029年度に港区白金地区に開校予定。AI活用やデジタル教材開発など、先行するプロジェクトの成果を全面的に展開し、次世代のイノベーターを育成する方針だ。

教育現場で日々奮闘されている先生へ。リシードは、現役の小学校教諭である松下隼司氏による連載「先生の事情とホンネ」を毎月掲載している。第12回のテーマは「学級懇談会の保護者参加が少なくなっている?」。

文部科学省は2026年2月17日、2026年度(令和8年度)「教育データ利活用の加速化に向けた実証研究・伴走支援等」における実証機関の公募を開始した。国公私立学校の設置者や自治体などを対象に事業計画を募る。提出期限は3月19日午後5時。

文部科学省は2026年2月19日、外国人留学生の在籍管理が適正を欠くと判断された大学を「改善指導対象校」に指定する制度に基づき、初めての対象校を公表した。2025年度(令和7年度)の対象校は、東京福祉大学と名古屋経営短期大学の2校。

大学通信は2026年2月4日、2025年就職者数ランキングのうち「保育士」の就職者数ランキングを公開した。3位に桜花学園大学、4位に白梅学園大学、5位に常葉大学がランクイン。1位と2位は大学通信のWebサイトより確認できる。

東京学芸大学こども学び困難支援センターsureは、2026年3月1日に令和7年度シンポジウムを開催する。「『学ぶ』の多様性について考える」をテーマに、学校教育、児童福祉、地域実践、ICT教材やAI活用などさまざまな視点から「学ぶ」ことの本質と支援のあり方について議論する。

スタディラボとFCEは共催で、東京大学大学院総合文化研究科の酒井邦嘉教授を招いた無料オンラインセミナー「『非効率な学習』が脳を育む~『成績』のその先を目指して~」を2026年3月10日から13日に開催する。

東京都教育委員会は2026年3月から4月の期間、2027年度(令和9年度)採用の東京都公立学校教員採用候補者選考に向けた「春季オンライン説明会」を開催する。3月に発表される実施要綱に基づき、選考の概要や申込方法などを解説する。事前申込制。

日本学術会議心理学・教育学委員会 不登校現象と学校づくり分科会は2026年3月7日、公開シンポジウム「不登校現象と今後の学校づくり」をオンラインで開催する。参加費無料、定員500名。申込締切は3月4日。