北海道教育委員会は、どこに住んでいても高校生が自らの可能性を最大限に伸ばせるよう、多様な学習機会と質の高い教育環境の提供を目指し、小規模校への遠隔授業を実施している。

北海道内の中学校卒業者数は、ピーク時である1988年の9万2,222人から2023年の4万1,178人へとピーク時から約45%に減少。2031年には3万6,312人と2023年から約4,900人減少すると予測される。一方で、広大な北海道だからゆえ、通学の便への配慮から生徒数の減少率と、学校の減少率が比例しておらず、1学年1学級の小規模校が増加している。道内の約3割の公立高校が小規模校だといい、道立高校では小規模校を中心に教員が不足し、生徒の進路希望に応じた科目開設が難しい状況にある。

17年前に始まった北海道の遠隔授業

北海道の公立高校における遠隔授業の取組みは、2006年度の「新たな高校教育に関する指針」に遠隔授業等による学校間連携の充実が明記されたことがきっかけだ。2008年度に7つの高校で遠隔授業が始まり、2012年度には15校に増加、2013年度からは研究開発学校制度を活用し、単位認定の在り方に関する実証研究を開始した。地域連携特例校は、2017年度の19校から2020年度には24校に増加している。

2021年度には、文部科学省のCOREハイスクール・ネットワーク構想を活用し、生徒の多様な進路希望の実現および学校間連携の充実に向けた調査研究を開始。札幌市北区屯田の有朋(ゆうほう)高校内に「北海道高等学校遠隔授業配信センター(通称:T-base)」を設立し、集中管理方式に移行した。T-baseという名前は、Tele Teaching(遠隔授業を)、Tied Triangle(配信センター、受信校、道教委の三者がしっかりと結び付いて)、Tonden base(屯田から発信する拠点)から由来する。

T-baseは、生徒の興味・関心や進学希望等に対応する教科・科目の授業を配信し、連携校および離島に所在する道立高校の教育課程の充実を図っている。2023年度からはすべての学年で遠隔授業を配信しており、配信教科・科目の拡大や進路指導体制の充実を進めている。また、生徒が多様な意見や考えに触れながら協働的な活動を行うことができるよう、複数校に対して同時に授業配信を行うなど、他校の生徒と切磋琢磨できる環境の整備にも努めている。

T-baseの設置目的は、都市部への生徒の流出を防ぎ、ふるさとの発展に貢献する人材を育成することにある。特に小規模校では、進路希望に対応した教科や科目の提供が困難であるため、T-baseがこれを補完する。2024年5月現在、受講している生徒は861名で、週250時間の授業を配信。配信教科・科目数は8教科29科目におよび、習熟度別授業や合同授業、年に2回の対面授業を実施している。さらに、長期休業中の春期・夏期・冬期講習には500名以上が参加し、進路ガイダンスも教員を対象に年5回、生徒を対象に年6回開催されている。

T-baseには、フリーアドレス制の職員室に23名の専任教員が常駐し、国語、地歴・歴史、公民、数学、理科、音楽、書道、英語、情報の各教科を担当している。Google Chatを活用し、紙媒体の資料を原則廃止、朝の打合せ・定例職員会議を廃止するなど、ICTを活用した効率的な運営を行っている。

同センター次長の佐藤豊記先生と、遠隔授業を担当している4名の教員に、遠隔授業で大切にしていること、遠隔授業ならではの苦労や注意している点、工夫している点について話を聞いた。

インタビューした先生の役職・担当教科

・佐藤豊記先生(T-base 次長)

・大島恵子先生(数学)

・戸枝亮寛先生(数学)

・横平麻紀子先生(地歴公民)

・酒井亜紀先生(書道)

試行錯誤を重ねて生み出した、遠隔授業ならではの工夫

---遠隔授業で大切にしていることは何ですか。

佐藤先生:遠隔授業で大切にしていることは、授業の質、教員の高いモチベーション、教員の主体性と創造性、理念の共有、受信校との信頼関係です。これらを通じて、新しい時代の学びを作りあげ、地域の子供たちの学びを支えています。

---遠隔授業において、対面授業とは違う面で注意している点、工夫している点はありますか。

目線や動きを意識した授業で記憶の定着を図る

大島先生(数学):私は、T-base設立時の2021年から遠隔授業をしています。効果的な遠隔授業のノウハウが最初から確立されていたわけではなく、授業をしながら生徒の反応を見て、日々試行錯誤しながら改善に取り組んできました。対面授業でも同じですが、どのようにしたらより良くなるのかを日々考え続けていくことに意味があると思います。また、T-baseでは他の教員の授業からも学ぶことができる点がありがたいです。

遠隔授業では、教員の姿がどのように画面に映っていて、ホワイトボードに書いているのか、生徒にどのような情報を提供するのかを意識しています。生徒の記憶の定着につながるように教員の目線や手の動きで授業を誘導しているため、生徒に動作がはっきりと見えるように気を付けています。

遠隔授業だから実現した生徒との程よい距離感

横平先生(地理・歴史、公民):私はT-baseに来て2年が経ちます。当初は、授業の内容をまとめたスライドを投影しながら説明していましたが、生徒の能動的な理解や定着が難しく、改善が必要だと感じました。教員から一方的に知識を伝達するだけでなく、生徒同士で話しあったり、生徒自身が考えてワークシートに取り組んだりするように授業を工夫しています。

Google Classroomは生徒がワークシートに書き込むようすをリアルタイムで確認できるので、手が止まっている生徒を見つけたら声をかけるようにしています。対面授業では、教員が書き込んでいるようすをのぞき込むと緊張してしまう生徒もいますが、遠隔授業は画面越しなので程よい距離感で授業に取り組むことができています。これは、遠隔授業ならではのメリットです。

授業では、生徒が聞きやすい言葉で話すように心がけています。言葉の合間に「あの」「その」などが入ると間延びしてしまい、生徒の理解を妨げてしまいます。ラジオのアナウンサーの話し方は、聞き取りやすいので参考にしています。また、私自身が校外のオンライン学習会に参加し、遠隔授業の受講者の立場になって、資料の提示の仕方や、生徒の思考を促す効果的な質問の投げ方を学んでいます。もっと授業を良くしたいと日々研鑽しています。

学習過程を確認し、多角的な評価ができるように

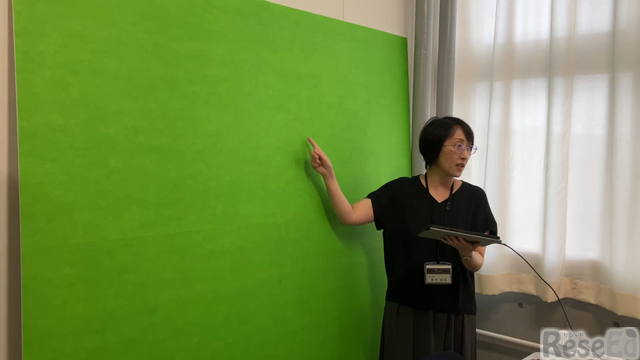

酒井先生(書道):私は「対面ではできない、遠隔だからこそできることはなんだろう」と模索しながら、生徒の学習効果を高めるための授業設計を行ってきました。書道のお手本を見せるとき、手元を拡大して画面に映す「書画カメラ」を使い、グリーンバックを併用して筆使いを拡大表示したり、筆順を色分けして表示したりすることで、生徒にとって見やすい授業を実現しています。

対面授業とは異なり、生徒の隣で書いて見せることができないので、事前に撮影した筆づかいの動画をFigJamというオンラインホワイトボードに貼っておきます。生徒はこれを活用し、動画を1回視聴してすぐに書き始める子もいれば、何回も繰り返し見たり、気になる部分をスロー再生したりする子もいて、各々が自分のペースでお手本を確認しています。このような工夫により、対面授業よりもきめ細かな指導ができると思っています。

遠隔授業では、生徒が筆で書いているようすを動画で提出してもらっています。対面授業では完成作品のみを評価していましたが、遠隔授業では動画による学習過程の確認が可能になったことで、作品の見栄えに関わらず筆づかいなど、より多角的に評価できるようになりました。

遠隔授業でもっとも意識していることは、生徒とのコミュニケーションです。書道のような芸術科目は、感情表現が求められるので、なるべく早く生徒の名前を覚えて、積極的に会話するなど、対面授業よりも意識的に良好な人間関係構築に努めています。

学校を越えた交流が生まれる学習環境

戸枝先生(数学):T-baseで遠隔授業を担当して3年目になります。担当科目の数学は、5校合同で習熟度別授業を行っています。学校を越えたグループに分かれて取り組むグループワークでは、生徒が各自のパソコンを使用し、異なる学校の生徒と意見を交換します。

最初は、接続による遅延が起きないか、スムーズに実施できるか心配でしたが、今はやって良かったと思っています。他校の知らない生徒同士のグループ活動ですが、互いを尊重しあい、積極的に取り組む姿が見られました。地方に住む子供たちは、小さなコミュニティの中で過ごすことが多かったので、他校の生徒との交流は貴重な経験にもなっています。

教員が授業に専念できる環境をSB C&Sが支援

---今のような遠隔授業を実現するまでに、たくさんの苦労があったと思いますが、どのようにして乗り越えてきたのでしょうか。

佐藤先生:遠隔授業は、なにより「音」が重要です。先生の声が生徒に伝わらないと授業が成り立ちません。遠隔授業のシステムは、GoogleやZoom、エコーキャンセラーなどさまざまな機材で構成されていますが、合同授業で音声のループ、ハウリング、遅延といった問題が悩みの種でトライアンドエラーを繰り返していました。

さまざまな方法を模索する中で、SB C&Sが貸出機を提供してくださり、実証研究のために北海道まで来て、私たちと悩みを共有しながら一緒に試行錯誤を重ねてくれました。ときには、遠隔授業の受信校にも一緒に足を運び、機材の設置などを検証することもありました。

特に苦労したのは、音声がループしてしまうトラブルです。スピーカーやマイクの音量調整、エコーキャンセラーの設定など、何度も検証を繰り返し、解決までには約10か月を要しました。SB C&Sは、私たちと共に数々の課題を乗り越え、より良いT-baseの遠隔授業をサポートしてくれたことに深く感謝しています。

教員は授業自体の改善に取り組むのが本来の務めです。専門家として、SB C&Sのような企業にシステム面で支援していただくことは重要であり、私たちT-base設置の枠組みには、企業や大学との連携の必要性がうたわれています。遠隔授業のノウハウがない中、私たちは先駆けて遠隔授業に取り組み、さまざまな試行錯誤を繰り返してきました。「もっとうまくできる方法があるのではないか」と、教員自身が主体的に探究し、学校の枠を超えてコミュニケーションをとりながら仲間を巻き込み、課題解決していく姿を生徒たちにも示していきたいと思います。

教育現場に寄り添うSB C&Sの支援

SB C&Sは、海外製品の輸入や国内製品の流通を担うディストリビューターとして、教育現場の課題を解決する製品を選定・提供している。遠隔授業の受信校は学校ごとに環境が異なり、教室の広さや壁の材質の違い、カーテンの有無なども音の響き方に影響してくる。各校の環境にあわせて、いかに聞きやすい機器を選定するか、T-baseとSB C&Sが協力して一緒に検証してきた。遠隔で教える教員と、授業を受ける生徒たちの学びを支援したいという気持ちで取り組んでいるという。

環境の心配をせず、教員が授業に集中できるよう、SB C&Sは機器やソフトといったソリューション選定のプロとして教育現場を支援している。

SB C&Sでは、遠隔授業に関する相談を随時受け付けている。遠隔授業に課題を抱える教育現場担当者は、問い合わせてみてはいかがだろうか。

遠隔授業に関するSB C&Sへのお問合せはこちら遠隔授業が学校の魅力に…地域社会へ貢献

佐藤先生:私たちの遠隔授業は導入フェーズから、その活用方法を検討するフェーズへと移行しています。子供たちの学びがより深まるよう、T-baseの教員は楽しんで授業をしています。たとえ画面越しでも「この授業が面白かった」「わかった」と生徒たちが言ってくれる喜びは、何事にも代え難いものです。私たちの遠隔授業の経験を全国の先生方と共有することで、教員の働き方改革と生徒の学習効果向上に貢献できると考えています。

私たちは「学校が楽しいものであり、学び自体も喜びであってほしい」と願っており、遠隔授業でそれを実現できると信じています。ハードルもたくさんありますが、T-baseの教員やSB C&Sをはじめとする企業の皆さんなど、さまざまな人たちの協力があってこそ授業改善が図られていると感じています。そして、1年後はさらに良い遠隔授業になっているはずです。

遠隔授業が学校の魅力のひとつになり、子供たちと学校が地域に残って、地域社会が維持されていってほしいと願っています。

T-baseでは、対面にはない遠隔授業ならではの苦労や困難を乗り越え、地道に日々の授業を磨き深めているようすを伺うことができた。遠隔授業のノウハウが全国に共有され、地域社会の魅力向上や発展につながることに期待したい。