全国14自治体が視察…大分県がNeatで解決した、双方向な遠隔授業の「音」と「操作性」の課題

2025年12月に開催された大分県教育庁遠隔教育配信センターの視察会には、全国14自治体から33名が参加した。ノルウェーのビデオ会議デバイスブランドNeatの遠隔教育ソリューションを採用し、遠隔授業の課題だった「音質」と「操作性」を解決した同センター。双方向授業の実際と参加者の声をレポートする。

大学通信は2026年2月12日、2025年就職者数ランキングのうち「小学校教諭」の就職者数ランキングを公開した。3位に北海道教育大学、4位に東京学芸大学、5位に大阪教育大学がランクイン。1位と2位は大学通信のWebサイトより確認できる。

2026年2月24日~2月27日に公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。国立文化財機構・学習コンテンツ公開、私大入学料の負担軽減25%が検討、学級編成基準31年ぶり見直しなどのニュースがあった。また、3月4日以降に開催されるイベントを3件紹介する。

学校に寄せられる相談「授業についていけないので塾に行ったほうが良いか」について、クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、対応する際のポイントを聞いた。

京都先端科学大学附属中学校高等学校は、2026年4月1日付で札幌新陽高等学校前校長の赤司展子氏が新校長に就任すると発表した。現校長の佐々井宏平氏の退任にともなうもの。生徒ひとりひとりの可能性を引き出す学校づくりに取り組むという。

2025年12月に開催された大分県教育庁遠隔教育配信センターの視察会には、全国14自治体から33名が参加した。ノルウェーのビデオ会議デバイスブランドNeatの遠隔教育ソリューションを採用し、遠隔授業の課題だった「音質」と「操作性」を解決した同センター。双方向授業の実際と参加者の声をレポートする。

キッズコーポレーションは2026年2月25日、保育現場で発達や関わり方に悩む保育士が、専門家に気軽に相談できる「発達支援児相談窓口」について、2026年からの本格的な運用開始を発表した。

文部科学省は2026年2月27日、東京科学大学(Science Tokyo)の事業計画「研究等体制強化計画」を認可した。同大は2026年1月23日に国際卓越研究大学として認定されており、4月1日より計画初年度の事業を開始する。世界最高水準の研究力を目指し、大学ファンドからの助成を活用した研究体制の強化や、医工連携によるイノベーション創出を加速させる。

文部科学省の松本洋平大臣は2026年2月24日の会見で、入学しない大学への入学料納入、いわゆる「入学金の二重払い」問題について言及した。国立大学の2次試験が2月25日から開始となり、私立大学の入学料納付期限が先行する現状を踏まえ、負担軽減の取組みを後押しする考えを示した。

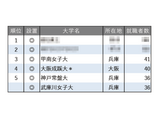

大学通信は2026年1月30日、2025年就職者数ランキングのうち「保育教諭」の就職者数ランキングを公開した。3位に甲南女子大学、4位に大阪成蹊大学、5位に神戸常磐大と武庫川女子大学がランクイン。1位と2位は大学通信のWebサイトより確認できる。

厚生労働省は2026年2月26日、2025年の人口動態統計速報を公表した。日本で2025年に生まれた子供の数(外国人を含む)は、2024年比2.1%減の70万5,809人だった。出生数は10年連続で過去最少を更新しており、少子化がさらに進行している。

茨城県教育委員会は2026年2月24日、2026年度(令和8年度)実施 茨城県公立学校教員選考試験の実施要項等を発表した。一般選考の第1次試験は5月10日、電子申請は3月24日午後5時まで受け付ける。

福岡県教育委員会は2026年2月25日、2027(令和9)年度福岡県公立学校教員採用候補者選考試験における前年度からのおもな改善事項を発表した。大学3年生チャレンジ特別選考の要件が見直され、大学からの推薦が不要になるなど条件が緩和される。

文部科学省は、2026年度(令和8年度)教員資格認定試験の実施予定を公表した。幼稚園、小学校、高等学校(情報)の各試験は2026年5月10日に実施する。同試験は、教員免許状を持たない社会人等の入職を促進する目的で行われており、2025年度より従来から1か月程度早いスケジュールとなっている。

旺文社は2026年2月9日、全国の高校におけるICT機器・サービスの導入・利用状況および生成AIの活用実態についてアンケート調査結果を発表した。2026年で10回目となる同調査では、全国547校の高校から回答を集計した。

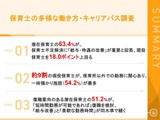

明日香が運営する保育研究プロジェクト「子ねくとラボ」は2026年2月13日、「保育士の多様な働き方・キャリアパス調査」の結果を公表した。潜在保育士の63.4%が保育士不足解消に「給与・待遇の改善」が重要と答え、現役保育士の回答を18.0ポイント上回った。

LX DESIGNは2026年2月16日、文部科学省が公募を開始した2030年以降の社会変化を見据えた「産業イノベーション人材育成等に資する高等学校等教育改革促進事業」に対応し、都道府県や市町村、高校等の計画策定から実行までを包括的に支援するパッケージの提供開始を発表した。

2026年2月24日~2月27日に公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。国立文化財機構・学習コンテンツ公開、私大入学料の負担軽減25%が検討、学級編成基準31年ぶり見直しなどのニュースがあった。また、3月4日以降に開催されるイベントを3件紹介する。