教員の働き方改革を進めるため、校務系と学習系の情報ネットワークを一体化する動きが各地で加速している。福岡市でも、校務の負担軽減を目的に、AWS(Amazon Web Services)を基盤としたゼロトラスト環境でのネットワーク再構築と端末の統合化に取り組んでいる。これまでの課題や構築の進め方、今後の展望について、福岡市教育委員会の指導部教育ICT推進課長である金丸祥喜氏、次期NW構築等担当 主査の伊藤真一氏、環境整備係 係長の伊藤寛之氏に話を聞いた。

教育施策を推進する共通の視点はウェルビーイングとDX

--福岡市が目指す教育についてお聞かせください。

金丸祥喜氏:「福岡市教育振興計画」に基づいて教育施策を進めていますが、現在は2025年度から2029年度までの5か年を対象とする第三次計画に入っています。その計画では、子供たちが目指す人間像として「自分の可能性を信じ、さまざまな変化や困難に主体的に向きあい、他者と力をあわせ、豊かな人生やより良い社会を切り拓く人」という目標を掲げて、「自ら学ぶ力」「他者と協働する力」「未来をつくる力」を身に付けてほしいとしています。

この計画では「子どもを主体とした学びの推進」「多様な教育ニーズへの対応」「教員の資質・意欲の向上」「安全・安心な教育環境の整備」「地域連携の推進・家庭教育の支援」という5つの基本方針と、それに伴う8つの施策を掲げていて、計画の推進にあたってはウェルビーイング(Well-being)とDX(デジタルトランスフォーメーション)を共通の視点としています。DXは、教育の質の向上や困難を抱える子供の支援、教員の負担軽減を焦点としていますが、特に教員の成り手不足解消に向け、福岡市としても学校の働き方改革の推進に向けて積極的に取り組んでいます。

課題は校務用端末・指導者用端末のPC2台持ちと職員室縛りの校務

--情報ネットワーク再構築に取り組む前の課題を教えてください。

伊藤真一氏:まず福岡市には2025年度時点で小学校146校、中学校71校、特別支援学校10校、高等学校4校の計231校があり、そのうち機器更新のタイミングから小学校、中学校、特別支援学校の227校、教員・学校事務職員のユーザー約1万人が今回の情報ネットワーク再構築と端末統合の対象です。

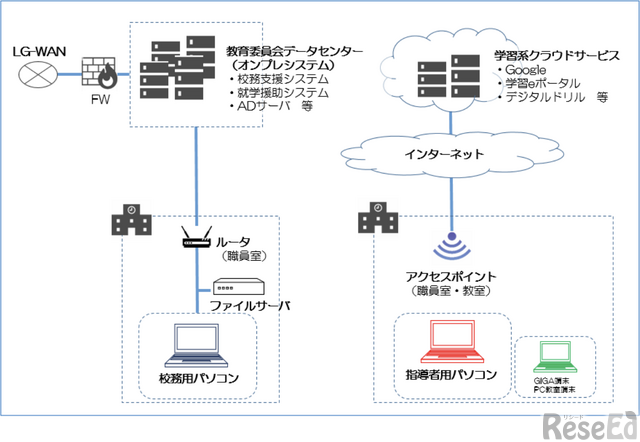

伊藤寛之氏:再構築前の校務系のネットワークは2015年から運用が開始され、そこにGIGAスクール構想で整備された学習系のネットワークが加わり、それぞれのネットワークを利用して業務を行っていました。結果的に1万人の教職員は、それぞれのネットワークに応じて校務用と指導者用の端末2台を持つ必要があったため、端末のコストはもちろん、教職員による端末管理にも負荷が掛かっていました。

さらに校務系のネットワークに接続するシステムは職員室でしか利用できないという制限もありました。そのため、教室で紙に記録したものを職員室に戻ってPCで入力するといった転記の手間が日常的に発生するなど、教職員からの改善してほしいという声が、私たちにも届いていました。

既存端末も生かし、校務のロケーションフリーを実現

--情報ネットワークの再構築における方針をお聞かせください。

金丸祥喜氏:福岡市では教員の長時間勤務の解消を積極的に進めることをテーマとしています。そこでまずはPC2台持ちの状況をなくして、文部科学省が『次世代の校務DXにおける情報セキュリティの確保』で示すクラウドを基盤としたゼロトラストの環境構築から、教員が職員室に限らずどこでも安全・安心に校務が行えるロケーションフリーの実現を目指しました。

これによって端末管理の負担は軽減され、場所に縛られずに校務が行えれば効率化が進みます。特に小学校の先生は給食の時間も子供たちと向きあっていますので、なかなか職員室に戻れません。朝つけた出席簿をPCに入力できるのは夕方という状況でしたが、教室で入力できれば放課後の時間を授業準備などに使えるようになります。

また、本市においては、多様なワークスタイルの実現に向け、在宅勤務制度を導入しており、情報ネットワークの再構築は、在宅勤務時の業務の幅の拡充に繋がると考えております。

実は、今回の情報ネットワーク再構築は、ちょうど校務支援システムの更新時期と重なったこともあり、タイミングとして好機でした。名古屋市の先行事例も参考に検討を進めた結果、端末統合によるコスト削減効果が明確に見え、実施に踏み切りました。

--クラウドサービスとしてAWSを選定された理由をお聞かせください。

金丸祥喜氏:今回の調達に際し、再構築後の新環境を複数の事業者に提案していただきました。総合的に判断したわけですが、AWSはシェアの大きさや安心感もあって採用に至りました。

伊藤寛之氏:今回の調達では、仕様としてISMAP(政府や自治体がクラウドサービスを利用するにあたって安全性を評価・認定する制度)の登録やSLA(サービス提供社と利用者の間で合意される品質や提供条件に関する契約)の締結、学校の運営時間に対応するよう24時間365日の日本語によるサポート体制を求めましたので、その要件に合致した事業者のひとつであるAWSが提案事業者に選ばれたといえます。

--ご苦労された点を教えてください。

金丸祥喜氏:端末を1台に統合する見通しが立った段階で、新しく導入する教職員用端末は、将来まで使えるだけの性能を備えたものにする必要がありました。そのため、教育委員会として、現行端末のスペックを確認しながら順次整備を進めるという、難しい判断と調整を行う必要がありました。

また、教職員用端末は一度に導入して終わりではなく、学校や教職員数の増減に応じて毎年追加手配が必要です。そのため契約期間がそろわず、一斉更新は現実的ではありません。そこで、2026年度に本格稼働できるよう、数年前から準備を進めてきました。

2024年度に小学校、2025年度に中学校で大規模な端末更新が予定されていたため、現行端末を最大限活用する計画を立て、新品に一斉入れ替えを行うのではなく、すでに利用している端末の設定変更によって新環境に対応させることで、コスト削減を図りました。

伊藤真一氏:PCについては、小学校では校務系と学習系の2台ともが新しい環境に対応しているケースが多く、一方で中学校は小学校より導入が遅かったため、新しい環境に対応できない端末が多く残っていました。そこで、全体の台数や機種、移行スケジュールを確認しながら、小学校の新しいPCを1台、中学校へ回すなど、細かな配備調整が必要でした。227校、1万ユーザー規模の移行となると、やはりこうした調整も含め、難しい部分もありました。

学校現場を知る職員のサポートが鍵

--新たな環境について学校現場からの反響はいかがですか。

伊藤真一氏:現在、端末の統合化を順次進めているところで、すべての教職員が利用できる状況ではないものの、教室で採点して、その場でシステムに入力して子供たちに返すことができるようになり、校務の効率化につながっていると思いますし、子供へのフィードバックが早くなったことも利点だと考えています。

金丸祥喜氏:このネットワークの再構築と端末統合化にあたっては、情報システム系の仕事をこれまで経験した行政職員と、学校現場で実際にICTを使っていた現場を詳しく知る指導主事の2人がペアとなって進めてきました。行政職員のみで進めると、学校行事や成績処理、入試出願のタイミングなど、学校現場の事情が見えにくい場合があります。福岡県では2026年度高校入試からWeb出願になりますので、この時期に中学校の環境を変えないことも重要です。個々の学校の細かい事情についても指導主事が学校とコミュニケーションすることで、スムーズに進められています。

また、本格移行する前にはリハーサルを実施して、課題整理を行いました。2025年4月に事業者との契約を結んでから準備を始め、9月には小学校1校、中学校1校での試行テストを行い、問題点を解決して、本番環境に移行しました。やはり、学校現場を知る職員がサポートしてくれたのは心強かったです。

--学校への説明はどのように行いましたか。

伊藤寛之氏:すべての学校長へ情報を共有することができる校長会などを通して、まず事務局の方針をしっかり説明し、ご理解いただいたことが大きかったと思います。そのうえで、校長先生から各校の教職員へ伝えていただいたことで、スムーズに情報が行き渡りました。学校にはそれぞれ事情があり、移行に対する不安の声も当然ありましたが、丁寧に説明しながら進められた点は良かったと感じています。

金丸祥喜氏:コンピューターの世界は、見えない部分も多く、日頃、子供たちと直接向き合う先生方にとっては、「見えないからこそ不安になる」ことも多いと思います。だからこそ、その不安をどう解消するかがとても重要でした。学校現場としても2台持ちには課題意識があって、1台にしたいという要望は私たちにも寄せられていましたので、まず校長会で、方針や効果をわかりやすい言葉と明確な手順で丁寧に説明しました。校長先生に安心していただいたうえで、その内容を教職員へ伝えてもらうという流れを大切にしました。

校務効率化から子供たちのウェルビーイング実現へ

--今後の計画についてお聞かせください。

金丸祥喜氏:情報ネットワークの再構築による新環境の本格稼働は来年(2026年)の4月です。現在は、校務や授業に利用されている端末の設定変更を進めているところで、残り半年ですべての学校で設定変更による端末の再配備を進めることに集中します。

そして福岡市の教育ICT推進課におけるもうひとつの目標として、教育データ連携基盤(教育ダッシュボード)による「データ利活用」があり、2027年度の本格運用を目指して構築中です。たとえば、子供たちの欠席状況や心の健康観察に関するデータの収集・分析を行い、子供の適切なサポートに結び付けることで、子供たちのウェルビーイングを実現したい。教育委員会としても、教育データを活用し、さまざまな教育施策に生かすことに期待しています。

--これから取り組まれる自治体へのアドバイスがありましたら教えてください。

金丸祥喜氏:各自治体の状況は異なりますが、学校現場が変わることが1歩目で、そこから教員の方々の意識も変わる可能性があると思います。コストは掛かりますが、メリットを見据えて進める視点が重要です。

伊藤寛之氏:先ほども申し上げたとおり、学校現場を理解している、学校とのパイプがある方に加わってもらい、現場の声を聞きながら一緒にプロジェクトを進めるのは非常に有効だと思います。学校の本当の感覚や思いを汲んで、プロジェクトに生かすことのできる存在ですね。

--予算化の面ではいかがですか。

伊藤寛之氏:当市の場合は、事務の効率化やデータ利活用による教育の質的な向上などといった定性的な効果に加え、コスト削減や事務の効率化などによる定量的な効果を示すことで予算措置されました。特に、端末を統合することで、整備に係るコスト面で大きな効果が見込まれ、開発コストを賄うことができた点は、重要な要素だったと考えています。

学校現場の実際をよく知るスタッフを加えて、コミュニケーションを密にした福岡市の事例は多くの自治体の参考になるだろう。先生方が働きやすい環境を整えることは、子供たちのウェルビーイングの実現にも直結する。AWSを活用したゼロトラスト環境の構築が、今後さらに質の高い学びを支える基盤となることを期待したい。