アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWSジャパン)は2025年10月23日、「教育DXに向けたAWSの取組・新施策、最新事例に関する記者説明会」を開催した。冒頭、AWSジャパン執行役員パブリックセクター技術統括本部長瀧澤与一氏が登壇し、教育分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する新サービス「ITX for Education」を発表した。

新サービス「ITX for Education」

同サービスは、自治体・学校のDX推進、EdTechサービスの提供支援、生成AIによるデータ分析・活用推進を3つの柱とする。教職員の業務負担軽減やデータに基づいた指導の実現などを目指す。

AWSジャパンは2009年の設立以来、日本の社会のために何ができるかを考え、取組みを進めてきた。特に初等中等教育の分野では、「GIGAスクール構想やデジタル教科書の導入など、環境が大きく変化する中で、現場の課題に一貫して向き合ってきた」と瀧澤氏はいう。

同社は、現在の教育現場における課題として「教職員の業務負担が高く、子供たちと向き合うことに専念できない」「大学での学びに向けた学習環境が十分に整備されていない」「教育データが活用できず、エビデンスに基づいた指導や学習者の自己理解が不十分」などをあげる。これらの課題を解決し、「誰もがいつでもどこからでも、誰とでも自分らしく学べる社会」を実現するため、「ITX for Education」では大きく3つの領域でサービスを提供する。

1つ目の柱は「自治体・学校のDX推進」だ。教育委員会や学校などがDXを進めるうえで、既存のシステムをどのように新しいシステムへ移行していくかという計画策定は重要なプロセスとなる。そこで、現状のシステムを可視化し、コスト効率性や移行方法、データの移行、ライセンスの最適化などを分析・評価するアセスメントプログラムを提供する。

アセスメントにより、現状とあるべき姿が明確になり、ロードマップを描きながらDXを進めることが可能になる。調達プロセスの前段階における計画策定から、システム構築、データプラットフォームの検討、ゼロトラストに基づいた安全なネットワークの実現まで、さまざまな段階で支援プログラムを用意。これらのプログラムの多くは無償で活用できるという。

2つ目の柱は「多様なEdTechサービスの提供支援」。AWSのクラウドを活用して開発されたEdTechサービスは数多く存在する。教職員の負担軽減や多様な学びの環境整備に貢献するさまざまなソリューションについて、教育現場の課題や要望に応じて適切なものを選択し、導入するための支援を行う。

3つ目の柱は「生成AIおよび教育データの分析・活用推進」である。AWSは20年以上にわたりAI開発に取り組んできた実績を生かし、教育分野での生成AI活用を推進する。中核となるサービスが、生成AIアプリケーションを構築するための「Amazon Bedrock」だ。 「Amazon Bedrock」は、Amazonの「Amazon Titan」やAnthropicの「Claude」など、複数の最新の基盤モデル(LLM)を簡単に利用できるのが特徴。また、誤った情報を生成するハルシネーションなどのリスクを抑制するための「ガードレール機能」も備えており、統制をとりながら安全にサービスを提供できる。さらに、日本のユーザーからの要望が多い「国内でのデータ取扱い」にも対応。国内のデータセンターで推論を行うことができるため、データを国内に閉じたまま活用することが可能だ。

会場では「Amazon Bedrock」を活用したサンプル実装として、自然言語で指示するだけで複数システムのデータを横断的に分析しレポートを作成する「データ分析エージェント」や、ハルシネーションを抑制し「小学5年生向けのテスト問題を作成して」といった指示に正確性の高いデータで応える「教材作成エージェント」などが紹介された。瀧澤氏は「今後は、教育機関などと対話しながら、現場で活用できる生成AIの実装環境を構築していきたい」としたうえで、今後の展望として「ITX for Educationは、これまで教育に関わるパートナーやお客様と対話する中で生まれたもの。これらのサービスを活用しながら、教育DXが進む環境を支援していきたい」と述べた。

名古屋市、AWS活用で教員の働き方改革とデータ利活用を推進

次に登壇したのは、名古屋市教育委員会事務局教育DX推進課の天野望氏。

名古屋市教育委員会は2023年8月、市立学校の校務システムを従来のデータセンター運用からクラウド環境へ移行し、教員の働き方改革や教育データの利活用を推進する校務DXを開始している。他の政令指定都市に先駆けて導入したもので、クラウド基盤にはAWSを採用。場所を問わない働き方や、データに基づく子供への個別最適なサポートの実現を目指している。

学校におけるICT環境のセキュリティについては、文部科学省が2023年3月に、従来の「ネットワーク分離」による対策から、多要素認証などを組み合わせる「アクセス制御」による対策への移行を推進する方針を示している。そこでは、GIGAスクール構想が目指す学びの未来を実現するため、デジタル環境を活用した業務フローの見直しや、データの連携による新たな学習指導、学校経営の高度化を求めている。

こうした動きを受け、名古屋市は3つの観点から校務DXへの移行を判断。「教育データ利活用の推進、セキュリティとレジリエンスの強化、教員の働き方改革の3つを推進することが、この判断の理由だった」と天野氏は背景を語った。

クラウド化された校務支援システムと他システムをAPI連携させ、データをダッシュボードで可視化することなどにより、教員が経験や勘だけに頼らず、データに基づいてより適切な指導やサポートを行える環境を整備する。また、クラウド活用による業務効率化や、校内外を問わず業務が可能となるロケーションフリーな働き方を推進し、教員の時間を創出する。「これらはいずれも手段。取組みを通じて子供の教育環境をより良くしていきたいという思いがある」(天野氏)。

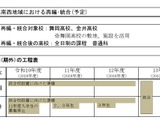

更新前のシステムは、データセンターに校務支援システムを置き、学校とは閉域網で接続されていた。インターネットには接続できず、職員室内でしか利用できないなど、外部連携や柔軟な働き方には大きな制約があった。これに対し2025年8月から稼働した新環境では、データセンターを廃止し、システムやサービスをすべてクラウドへ移行。IaaSとSaaSの両環境を利用している。

クラウド仮想基盤にはAWSを採用。市のガバメントクラウドがすでにAWSを採用しており、将来的に福祉部局などとのデータ連携が容易になるなど、拡張性が高いことが採用理由のひとつだという。また、「ゼロトラストネットワークの考え方に基づき、多要素認証や端末認証などを組み合わせ、アクセス制御による強固なセキュリティを確保している」(天野氏)と安全性の高さにも言及した。

新環境の稼働から約2か月が経過し、教員からは働き方改革に関する意見が寄せられているという。中でも、当初想定していなかった効果として、職員室内で端末を持ち運んで校務を行えるようになったことで、「教員間のコミュニケーションが今まで以上に活発になった」という声があったという。

名古屋市は今後、GIGAスクール構想の第2期を見据え、校務DXをさらに発展させる計画だ。出欠や保健室の利用状況といった校務系の情報と、学習アプリの利用状況や心の健康観察といった学習系の情報を統合し、ダッシュボードで一元的に可視化することで、教員が子供の変化のきざしをいち早く察知し、ひとりひとりに最適なサポートを提供できる環境を目指す。得られたデータは、「個人情報に十分配慮したうえで学校と教育委員会が相互に活用し、EBPM(エビデンスに基づく教育政策)の実施につなげていきたい」(天野氏)とした。

愛媛県のICT学習支援システム「EILS」導入成果

最後の登壇者は愛媛県教育委員会事務局指導部義務教育課の谷口京子氏だ。

愛媛県教育委員会は、シンプルエデュケーションと共同開発したえひめICT学習支援システム「EILS(エイリス)」を、2022年度から県内すべての公立小中学校で本格運用している。GIGAスクール構想で配備された1人1台端末を活用し、子供たちの個別最適な学びと教員の業務負担軽減を実現することで、教育の質の向上を目指している。

EILSは、GIGAスクール構想による1人1台端末の配備を機に、県独自のCBT(コンピュータ使用型テスト)システムとして2021年度に開発が始まった。データ保存・管理のサーバにはAWSジャパンのクラウドサービスを採用。利用が集中する時間帯でも安定稼働ができる環境を整えた。開発のコンセプトとして重視したのは、「児童生徒の学習の成果と課題を装置で把握し、個別最適な学びを実現することと、教員の採点・集計業務の負担を縮減し、教員がひとりひとりが児童生徒に丁寧に関われる時間を創出することの2点だった」(谷口氏)という。

2021年度にCBTシステムとして開発され、試験導入ののち、2022年度からは全公立学校で本格運用を開始。日々の小テストや定期テストなど、学校の実態に応じた活用が始まった。その後も機能は拡充され、2022年度には読書記録をする「みきゃん通帳」や「タイピング検定」といったアプリのほか、誤答に再挑戦できるなど5つの機能を追加。2023年度には「計算検定アプリ」を追加した。2024年度には、紙テストを自動採点する「EILS- PBT」を試験導入したほか、新聞記事をもとにした読解力問題をCBT化して搭載するなど、継続的にシステムの充実を図っている。

EILSのCBT機能では、写真や動画などを活用した問題作成が可能。数式や化学式の入力もでき、ドラッグ&ドロップで解答する並べ替え問題や、手書き式の問題にも対応している。多彩な出題形式により、子供たちの学習状況を多角的に把握しやすくなっているという。

活用は県内全体で進んでおり、県内の公立小中学校教員を対象としたアンケートによると、所属教員の7割以上がEILSを使用していると回答した学校は、導入当初の2022年度は55%だったが、2024年度には約80%まで増加した。すべての学校でテストや宿題、課題のために活用されており、特に「タイピング検定」や「みきゃん通帳」の活用率が高いという。

タイピングスキルについては、2023年度に県が実施したタイピングコンテストの結果、小学5年生の段階で平均入力文字数が1分あたり150キーを超えた。谷口氏は「これは、2023年に全国規模で行われた調査の同年代の中央値を大幅に上回る結果。また、全国学力学習状況調査の児童生徒質問調査では、個別最適な学びに関する質問項目の肯定率が高まる傾向がみられている」と導入による成果について明らかにした。

教員の業務負担軽減においても大きな効果が報告されている。紙テストを自動採点する「EILS- PBT」の導入により、9割以上の教員が業務負担の縮減を実感しており、「1クラスの採点にかかる時間が半減した」という報告もあるという。また、CBTの活用により、多くの生徒を担当することが多い中学校の技術・家庭科や保健体育などの定期テストにおいて、採点業務の負担が軽減されたとの声が多く寄せられている。

愛媛県教育委員会は、EILSのさらなる活用を目指し、2025年度も新たな取組みを進めている。課題である読解力の向上に向けて、問題文などを正しく読み取る力を身に付けるための「読解力検定アプリ」や、英語力向上に向けた機能強化として、英文の発音を自動で確認できるスピーキングチェック機能、聞いた英文をタイピングするリスニングチェック機能、英会話データを録音・集約する機能の3つを新たに開発している。これらに加え、生成AIを活用して英会話練習ができるフリートーク教材も搭載予定で、シンプルエデュケーションやAWSジャパンと連携し、開発を進めているという。

現場の教員からは、活用方法などを紹介する定期発行物「学力向上ダイアリング」について、「わかりやすく紹介されており、やってみようという意欲が高まる」「次はどんな話題か楽しみだ」といった声が寄せられているそうだ。愛媛県教育委員会は、今後もEILSの有効活用を進め、学校教育の質の向上を目指すとしている。

教育現場の課題解決と新たな学びの創出に向けた多様な取組みが披露された今回の説明会。文科省が掲げる「誰もが、いつでもどこからでも、だれとでも、自分らしく学べる社会」の実現に向けた取組みは、今後さらに加速していきそうだ。