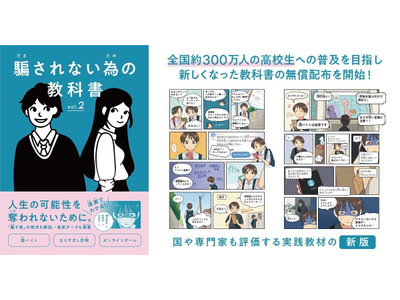

HASSYADAI socialは2025年12月17日より、新版となる「騙されない為の教科書」vol.2を全国の高校と少年院・児童養護施設を対象に無償配布するプロジェクトを開始した。

教員や学校事務、塾講師など学校・教育業界の求人サイト「学校採用.jp」が、2026年1月に開設される。正式公開に先立ち、現在はプレページで求人情報を先行公開している。

みんがくは2025年12月18日、教育プラットフォーム「スクールAI」において、商業高校の学びに特化したアプリ第3弾を公開したことを発表した。このシリーズは、スクールAI上で利用可能なアプリから学校現場で即活用できるものを厳選して紹介する取組み。

栃木県が来年度より導入を予定している「CBTとちまるチェック」。2025年11月、導入に先駆けて栃木県立矢板東高等学校附属中学校にて行われた事前検証で、栃木県が描く学びの方向性と現場の手応えについて、教員・生徒・県教育委員会それぞれの立場から話を聞いた。

三菱総研DCSは2025年12月16日、小中学校および特別支援学校を対象としたロボットエンジニアの職業紹介とコミュニケーションロボット・プログラミング体験の無償出張授業の2026年度開催希望校募集を開始した。30校限定で、2026年1月30日まで応募を受け付ける。

「Campus Plan」や「School Engine」などを提供するシステム ディは、コールセンター運用のクラウド化に踏み切り、さらなる業務効率化と顧客満足度の向上を目指している。新たにAmazon Connectを使ったコールセンターを導入する狙いについて話を聞いた。

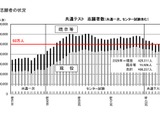

旺文社教育情報センターは2025年12月12日、大学入試センター公表の「2026年大学入学共通テスト確定志願者数」をもとに、今年度の概況についてまとめた。志願者総数は49万6,237人で、前年とほぼ同規模。現役志願率の同時発表が見送られた件についても見解を示している。

NTT東日本は2025年12月10日、河合塾グループと3月に締結した連携協定に基づき、日本初となる「地域拠点×通信制」のハイブリッド教育モデルを実現する広域通信制高校「ドルトンX学園高等学校」との連携を開始すると発表した。

河合塾グループの河合塾学園(本部:愛知県名古屋市、理事長:河合英樹)は、2027年4月、岩手県一関市に「ドルトンX学園高等学校」を開校する。同校は、東京都調布市にあるドルトン東京学園の姉妹校として設立され、「国内外の地域拠点に滞在しての探究学習とオンライン…

noteは2025年12月9日、沖縄県教育委員会と県の教育活動を広めるための連携協定を締結したと発表した。今後、法人向け高機能プランnote proの無償提供や勉強会の開催を通じ、県教育委員会や各学校の情報発信をサポートする。

エデュケーショナルネットワークは2025年12月8日、全国の中学校・高校をはじめとする教育機関向けに、卒業生と学校をつなぐ新たなサービス「卒ナビ」をリリースした。

内田洋行は2025年12月5日、ルクセンブルクに本社を置くOpen Assessment Technologies S.A.(以下、OAT社)と共同で開発する次世代版CBTプラットフォーム「TAO(タオ)」のフルラインアップを世界に先駆けて日本で発表した。

ポケトークは2024年12月2日、日本国内の学校および教育機関を対象に、AI通訳「ポケトーク」シリーズを寄贈するプログラム「Hello, world!」プログラムの第2弾の募集を開始した。

運動通信社は2025年12月1日、部活動の地域展開をワンストップで支援する自治体向け統合DXソリューション「BUKATSU ONE」の公式サイト内に、制度理解と実務に役立つ情報を整理・解説する専用メディア「BUKATSU ONE MEDIA」を開設したと発表した。

子どもの発達科学研究所とREADYFORは2025年12月19日、休眠預金を活用した助成事業「不登校支援に『サイエンス』を~根拠に基づく『自分に合った支援』が受けられる環境を、すべての子供に~」の公募を開始する。

タグチ現代芸術基金は2025年11月15日、約750点の現代アート作品を活用した「デリバリー展覧会事業」の2026年度開催校の公募を開始した。関東8県の小中学校を対象に、学校まで作品を届けて本格的な現代アート鑑賞の機会を提供する。