文部科学省は2025年9月19日、教育課程企画特別部会の第13回会議を開き、次期学習指導要領の論点整理案を取りまとめた。学校が授業時数を調整できる「調整授業時数制度」は、本格実施に向け、2026年4月から一部の公立小中学校で先行導入する予定。

学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校教育法等に基づき、小・中・高校ごとに教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めたもの。おおむね10年ごとに改訂されており、次期学習指導要領は2030年度から順次、小中高校で導入予定となっている。

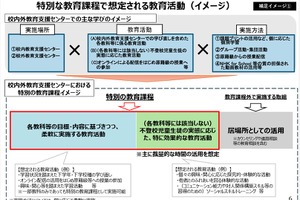

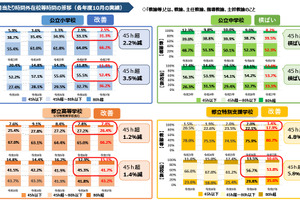

次期学習指導要領では、小中学校の標準授業時数の一部を学校の判断で調整することができる「調整授業時数制度」を創設。国への申請不要で、生み出した時数は、別の教科等に上乗せしたり、特に必要な教科の開設にあてるなど、裁量的に運用することを想定している。

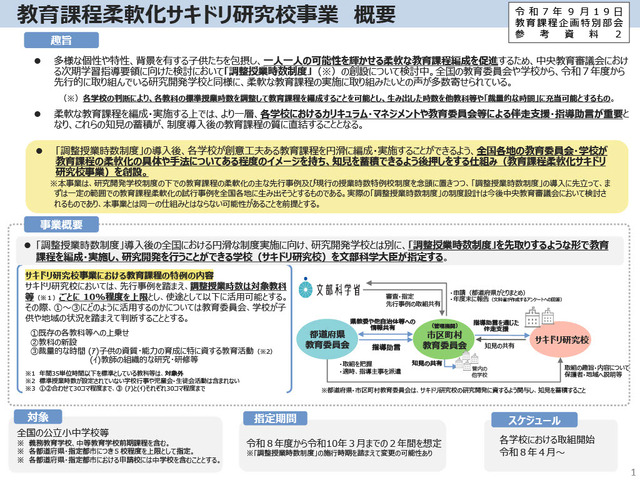

今回の会議では、調整授業時数制度の本格実施に向け、まずは先行事例を作るため、2026年度から知見を蓄積する仕組みとして「教育課程柔軟化サキドリ研究校事業」を創設することが示された。全国の公立小中学校等を対象に、各都道府県・指定都市ごとに5校程度を上限に、文部科学大臣が指定する予定となっている。

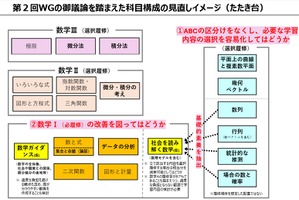

このほか、次期学習指導要領には、情報活用能力の抜本的な向上に向け、小学校の総合的な学習の時間への「情報の領域(仮称)」の付加、中学校では技術・家庭科を分けて「情報・技術科(仮称)」を創設することなども盛り込んでいる。

今後、教育課程企画特別部会では、全国学力・学習状況調査等の各種データで明らかになった教科ごとの課題なども踏まえて検討を進め、遅くとも2026年の夏ごろまでに一定の取りまとめを行う。中央教育審議会としての「答申」は2026年度中を目指すとしている。