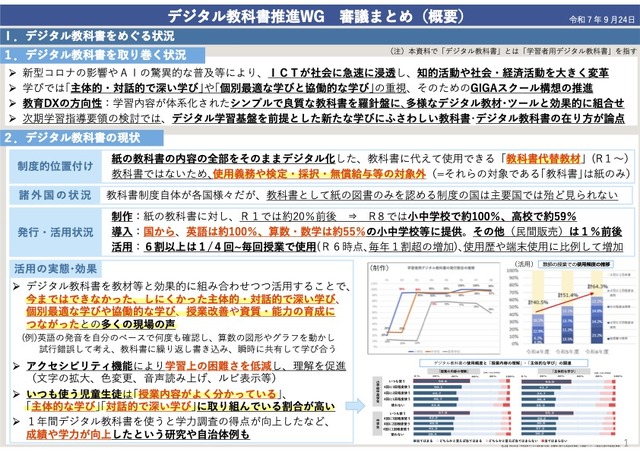

文部科学省は2025年9月24日、中央教育審議会初等中等教育分科会デジタル学習基盤特別委員会のもとに設置された「デジタル教科書推進ワーキンググループ」による審議まとめを公表した。審議まとめでは、これまで教科書として認められてこなかったデジタル教科書を、紙の教科書と同様に検定・採択・無償給与の対象とする方針が示された。次期学習指導要領の実施にあわせて制度化を進めることで、教育現場が紙とデジタルを柔軟に使い分けられる環境づくりを目指す。

デジタル教科書推進ワーキンググループは2024年7月の設置以降、デジタル教科書のあり方について議論を重ね、学校や教育委員会、教科書発行者、業界団体らに加え、パブリックコメントや「こども若者★いけんぷらす」を通じた児童生徒からの意見を取り入れ、計12回の会議を経て、審議内容を取りまとめた。次期学習指導要領の検討と連動し、教科書制度の改善を先行的に議論している。

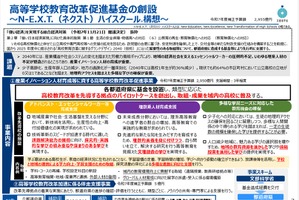

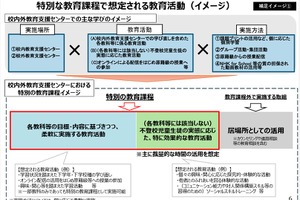

審議まとめでは、現行制度下で「教科書代替教材」として扱われ、検定・採択・無償給与の対象外にとどまっているデジタル教科書についての位置付けをあらため、正式な教科書の形態として制度上認める方向を明確にした。紙かデジタルかという二項対立ではなく、双方の利点を生かす「ハイブリッド教科書」の考え方を基本とし、教育課程全体を紙・デジタル・リアルの要素で構成することを提案している。検定では紙・デジタルを問わず内容を同等に審査し、音声読み上げや拡大表示などのデジタル機能は限定的に確認する。

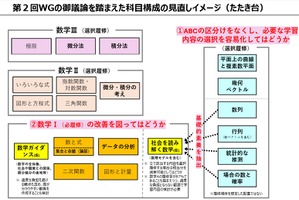

また、対象学年や教科について国が一定のガイドラインを定めるほか、ライセンス期間は義務教育で少なくとも3年以上、高校段階で4年以上を想定。期間終了後も印刷やダウンロードを通じて学習を継続できるよう配慮する。供給面では印刷機能の実装や価格設定の適正化を求め、発行者と行政が連携して制度設計を進める考えを示した。さらに、教科書の内容や分量についても「教科書を教える」から「教科書で教える」へと発想を転換し、学習場面に応じた教材選択の柔軟化を促している。

当面の推進策としては、小学5年生~中学3年生を対象とした英語、算数・数学に加え、そのほかの教科・学年にもデジタル教科書配布の拡大を検討するほか、教員研修の充実による教師の指導力向上、民間によるアカウント管理の自動化や学習eポータルの活用促進による教員負担の軽減、長時間の近距離注視を避けるといった健康面のガイドライン策定などが盛り込まれた。デジタルを取り入れた教科書選択ができるよう制度改革を見据えた取組みを進めるが、制度改正により新たな教科書が配布されるまで当面の間は、引き続き教科書代替教材であるデジタル教科書を配布することを基本的な考えとしている。

デジタル教科書推進ワーキンググループは、紙のみが認められてきた教科書制度にデジタルの特性を取り入れることで、学びの可能性を広げたいとしている。教科書として位置付ける新たなデジタル教科書は、次期学習指導要領の実施にあわせて、2030年度から順次導入することを目指している。