全国学校図書館協議会は、印刷やデジタル、インターネットによる多様な資料やICTを活用した、単元の授業実践を表彰する「第4回情報活用授業コンクール」を開催する。募集期間は2024年2月1日から4月5日まで(当日消印有効)。

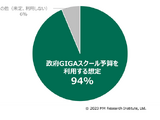

MM総研は2023年5月、全国自治体1,741の教育委員会を対象に、国公立小中学校で2025年ごろに迎えるNext GIGAについて、教育現場や自治体の更新への意向を分析するため、電話ヒアリング調査を実施した。回答件数は1,246件であった。

子供や若者の自殺が長期休暇明け前後に増加する傾向を踏まえ、厚生労働省は2023年8月1日、政府全体で子供・若者の自殺防止に向けた取組みを強化し、集中的な啓発活動を実施すると表明した。ポスターや動画の掲示、相談窓口の周知、学校への働きかけなどを開始している。

ソニー教育財団は2023年8月1日、2023年度「教育・保育実践論文」の募集を開始した。小中学校の教育実践や教育計画、幼稚園や保育所などの保育実践を募集し、入選には教育助成金など、応募したすべての学校・園・個人にはソニー製品を贈呈する。募集は8月31日まで。

学研ホールディングスは2023年7月28日、市進ホールディングスが連結子会社になったと発表した。教育サービスの共同開発や、グループ塾事業会社の再編成などについて検討を進めていくとしている。

学校法人学習院は2023年7月27日、学習院女子大学を学習院大学に統合することを発表した。最短で2026年(令和8年)4月に統合する計画で、設置認可に向けて準備を進めていくとしている。

神田外語大学と昭和学院秀英中学校・高等学校は2023年7月26日、グローバル教育の提供を機に包括連携協定を締結した。連携協定をもとに、神田外語大学は英語教育とコミュニケーション指導を提供し、昭和学院秀英中高との連携を強化する。

日本私立大学連盟は2023年7月24日、生成AIの導入に関して正負の側面を踏まえた適切な導入を行うための重要項目を整理し、「大学教育における生成AIの活用に向けたチェックリスト(第1版)」として公表した。

国立青少年教育振興機構は、2023年10月1日付け採用の国立青少年教育施設所長の募集について公表した。東北または関東・甲信越ブロックの施設長1名を採用予定。応募書類は郵送にて受付、締切は8月22日必着。

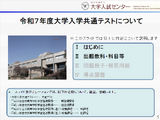

「大学入学共通テスト」が、2024年1月13日(土)・14日(日)に行われる。2024年度の大学入試について、国公立大学の入試日程をまとめる。

大学入試センターは2023年7月21日、2025年度(令和7年度)の大学入学共通テストの説明資料のスライドとYouTube動画を公開した。同日、新教育課程履修者の定義の一部訂正も公表している。

ICT CONNECT21は2023年7月21日、教育ICT関連4団体との連名で「GIGAスクール構想の着実な継続に向けた提言」を国へ提出したと発表した。2025年度を目標に、1人1台端末の自治体間・学校間の格差是正や、ハイブリッド型の学習環境整備などの実現を目指す。

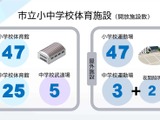

宮崎市役所は2023年7月14日より、「学校体育施設開放事業における効率的なDX活用方法」と題し、アイデアを募集している。学校の負担軽減および、利用者の利便性向上を図ることを目的としている。

国立大学協会事務局は2023年7月20日、国立大学法人および国立大学に関する歴史や諸制度などについて基礎的な知識・情報を提供することを目的に、2023年度版「国立大学法人職員必携」を発行した。1冊1,100円(税込)。国大協サービスにてオンライン購入できる。

千葉大学教育学部は2023年7月4日、千葉県立成東高等学校と連携教育に関する協定を締結した。出前講座や教員基礎コース交流会などを実施していくとしている。

日本電信電話(NTT)と東北大学、仙台市などは2023年7月13日、スタートアップ創出・発展に資する取組みの推進により社会の発展に寄与することを目的とした「SENDAI STARTUP CAMPUS」形成などに係る協定を締結したことを公表した。