教育分野としては日本最大の展示会「EDIX(エディックス)東京」が、2025年4月23日から25日まで東京ビッグサイト南展示棟で開催された。初日の基調講演「大学入学者選抜をめぐる最新動向について」に登壇した文部科学省 高等教育局大学振興課 大学入試室長 片柳成彬氏は、大学入学共通テストや大学入学者選抜における個別学力検査の試験期日等について語った。

高大接続改革の必要性と経緯

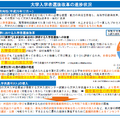

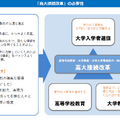

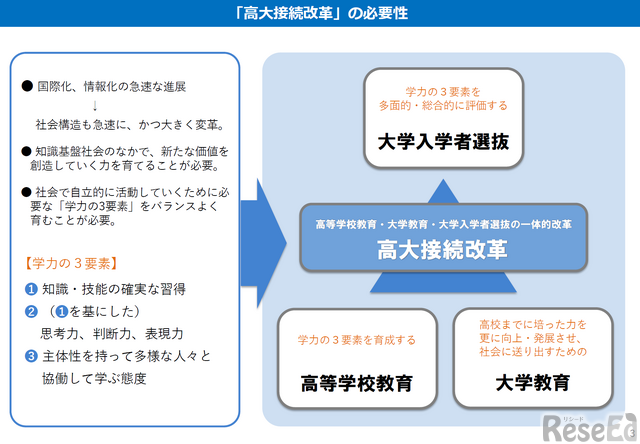

高大接続改革は、社会構造の急速かつ大きな変革にあわせ、高校教育、大学教育、そして入学者選抜を一体的に変えていくことを目指し平成25年の教育再生実行会議第四次提言から始まった。

片柳氏はこれまでの改革を振り返り、「大学入試センター試験(以下、センター試験)から現行の大学入学共通テスト(以下、共通テスト)に移行する際には、記述式問題や英語のスピーキング問題の扱いなどさまざまな議論があったが、大学入学者選抜において、“子供たちをしっかり丁寧に評価していこう”という方向性は一貫して変わっていない。多面的・総合的に評価する入試への転換が、改革の大きな柱。大学入試に関する法律上のルールは、『入学者選抜は公正かつ妥当な方法により適正な体制を整えて行うものとする』という大学設置基準の一文のみ。それ以外は、高校・大学関係者、PTAの代表、有識者などが集まって決めるガイドラインとして運用されている」と述べた。

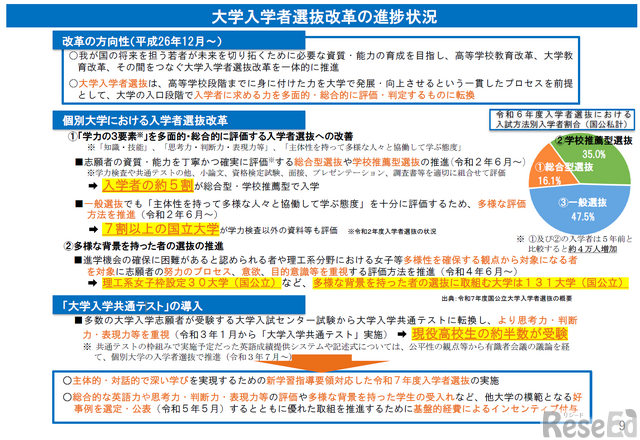

現在の入試は、総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜の3区分に分けられている。総合型選抜は昔の「AO入試」に相当し、学校推薦型選抜とあわせて、丁寧に子供たちを評価していくことを特徴としている。一般選抜はおもに学力試験で決める選抜だ。共通テストは大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的として、大学が共同して実施する試験だ。

「これらの選抜区分のルール上の大きな違いは実施時期にある。一般学力検査を主とする一般選抜は2月1日以降に実施されるのに対し、総合型選抜・学校推薦型選抜は年内に始まるものが多くなっている。これは丁寧に評価するには時間がかかるという考えに基づいている」と説明した。

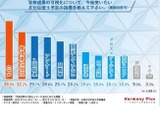

「共通テストは、センター試験から進化する形で、従来以上の思考力、判断力、表現力を問う問題作成を目指している。現役高校生の半数が受験するテストであり、出題傾向も落ち着いてきたという評価が多くなっている。選抜の割合については、直近のデータでは一般選抜を経て入学した学生よりも、総合型選抜と学校推薦型選抜を経て入学した学生のほうが多くなっている。これは大学側が早い段階で学生を確保したいという思惑や、丁寧に評価することでより良い学生を獲得できるという考えがあるため。一方で、一般選抜においても7割以上の国立大学が学力検査以外の評価方法も取り入れており、選抜全体として丁寧な評価を進める方向にある」と語った。

また、近年は多様な背景をもった学生の選抜が推進されている現状についても言及。「特に理系女子の選抜が代表例としてあげられるが、学内の多様性を確保するという観点からさまざまな選抜が行われている。令和7年度の入学者選抜では、多様性を目的とした選抜が大幅に増加しており、この流れは当面続くと予想される」と語り、また、より良い選抜の参考として文科省がWebサイトで公開している「令和4年度大学入学者選抜における好事例集(令和5年5月文部科学省高等教育局)」の一部を紹介した。

“年内入試”の学力検査について

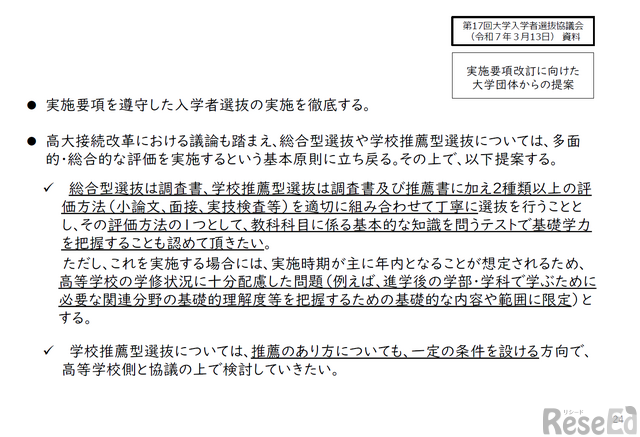

今年度の大学入学者選抜の大きな話題として、関東の大学で個別学力検査を用いて年内に選抜を行うケースが出てきたことについては、「大学入学選抜協議会では、昨年10月から議論が始まり、個別の学力検査を課す場合には2月1日以降であるというルールを再確認した。一方で、大学からは学力をしっかり把握したいという思いもあり、ルールの明確化や表現の曖昧さの解消が求められている」とし、大学団体から出された、実施要項改訂に向けた提案について説明した。

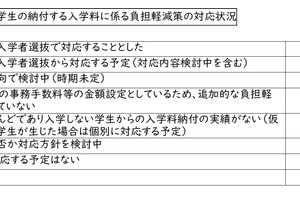

「実施要項を遵守した入学者選抜の実施を徹底する」という宣言から始まり、総合型や学校推薦型については多面的・総合的な評価を実施するという基本原則に立ち戻ることを確認している。そのうえで、総合型選抜は調査書、学校推薦型選抜は調査書および推薦書に加え2種類以上の評価方法(小論文、面接、実技検査等)を適切に組み合わせて丁寧に選抜を行うこととし、その評価方法のひとつとして、教科科目に係る基本的な知識を問うテストで基礎学力を把握することも認めること、学校推薦型選抜については推薦のあり方についても一定の条件を設ける方向で、高等学校側と協議のうえで検討していきたい、という2つの提案が示された。

片柳氏は、「『基礎的な学力』の明確な定義は難しく、大学側の良識に委ねるべきという意見も出ている。また、推薦書の形式や取り扱いについても議論されており、高校の校長先生の名前と推薦する生徒の名前だけの形式的な推薦書の是非や、高校側の負担軽減の観点についても検討していく必要がある」と語った。

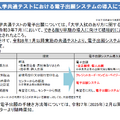

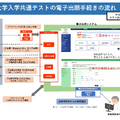

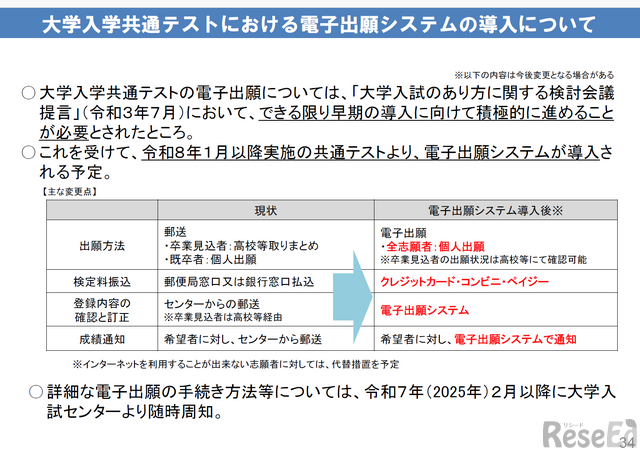

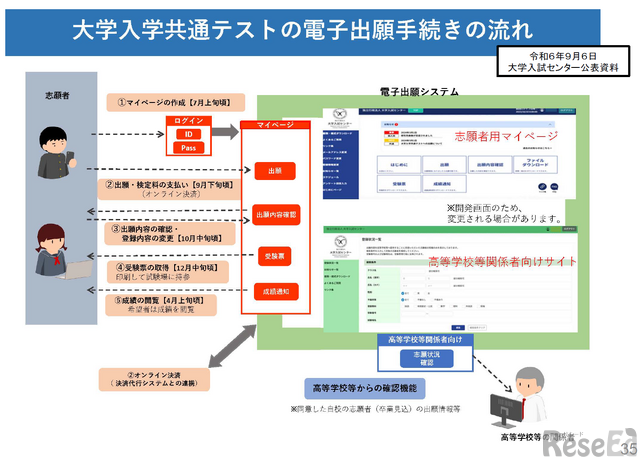

令和8年度の共通テストから個人で電子出願

令和8年以降の共通テストでは、電子出願が導入されることについて片柳氏は、「従来は高校で取りまとめて願書を提出していたが、新制度からは生徒が個人で出願することになる。高校側でも出願状況を把握できる仕組みだが、個人情報保護の観点から、生徒本人の同意がなければ高校側で積極的に見ることができないことになる。先生方にとってはこれまでのような管理が難しい面があるが、生徒への情報の伝達・指導を徹底することが求められる。初年度であるため問題が生じた場合には柔軟に対応していくことになると思慮。7月以降に個人の登録が始まる予定で、文科省も大学入試センターと連携して説明を行っていく」と説明した。

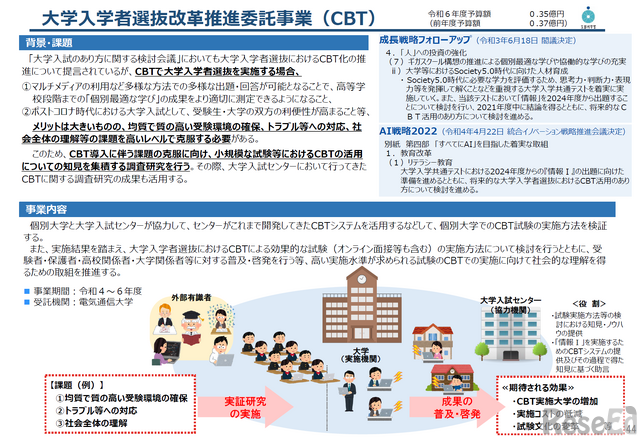

また、CBT(Computer Based Testing)の導入については、「全国学力学習状況調査の一部がCBT化されたことに関連して、共通テストもCBT化できないかという議論がる。共通テストは入試の一環であり、人の人生を左右するものであるのに対し、学力調査はあくまで調査であるという大きな違いがある。共通テストは約50万人が同じ日、同じ時間に受験するという規模の大きさがあり、これをCBT化するにはさまざまな課題がある。不正防止の観点からも個人のコンピュータでの受験は難しく、テストセンターを利用するにしても座席数の問題がある。また、IRT(項目反応理論)を用いて全員が異なる問題を解く方式も考えられるが、日本の入試における公平性・公正性の観点から受け入れられるかという課題もある」と述べ、個別大学と大学入試センターが協力して、実施方法を引き続き検証していくとした。

さらに、入試にかかる大学職員の負担軽減のため、AIを活用した取組みが始まっていることについても言及。「試験問題の作成だけでなく、申請の受付なども含めて、人の手を使わずにどれだけできるか検証している。大学の先生方の入試にかかる負担が大きすぎるという問題、少子化もあいまって、ひとりひとりを丁寧に評価していく中で、どういう関わり方や使い方ができるのかを検証していくことが重要。AI活用により、より効率的かつ公正な入試の実現を期待している」と語った。

片柳氏は「大学入試制度は常に改革が進められており、公正性の確保と多様な学生の受け入れ、そして技術の活用による効率化が今後の課題となっている」と述べ、講演を締めくくった。