2024年5月8日から3日間にわたって開催されたEDIX東京に、日本マイクロソフトが「AI in Education 教育現場にもAIを」のコンセプトで出展。注目のAIアシスタント「Microsoft Copilot」や生徒向けツール「Learning Accelerators」などの最新情報をはじめ、先進事例の特別セミナーや体験学習を数多く開催した。

現在、日本マイクロソフトではGIGAスクール構想の定着に向けて「教育委員会・教員・児童生徒」の三方よしを目指し、教育現場の働き方・教え方・学び方の改革を全国で進めている。2024年のEDIXでは、教育部門のサービスを「AI活用」「デバイス」「データ活用」「セキュリティ」「学習/校務アプリ」の5つの領域で展示。セミナーコーナーでは巨大な220インチのスクリーンが目を引き、ブースは多くの来場者で活況を呈していた。

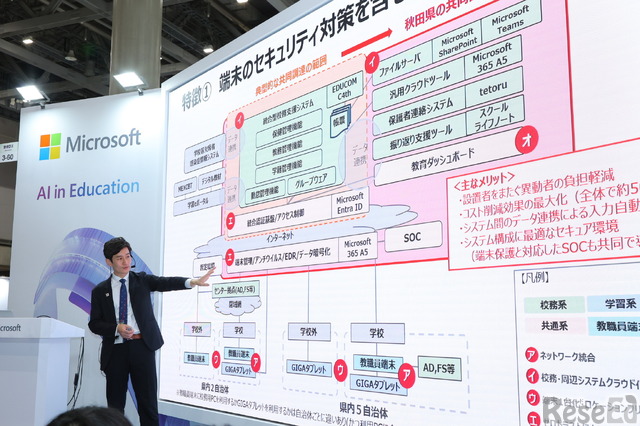

5月9日に行われた文化庁政策課 課長補佐(前 秋田県教育庁義務教育課長)稲畑航平氏による特別セミナー「秋田県における次世代校務DXの推進」と、展示のようすを紹介する。

共同調達から次世代の校務DXに進んだ秋田県

秋田県は文部科学省の「次世代の校務デジタル化推進実証事業」に採択され、2023年度から次世代型の校務システムを県内全域で展開するために共同調達を進めている。そのシステム構成の中核となるのがMicrosoft 365 A5。文化庁政策課 課長補佐の稲畑航平氏は、2024年3月まで秋田県義務教育課長としてこの事業のプロジェクトに携わっていた。

ICT活用の遅れ、まずは校務から

秋田県はなぜ次世代型の校務DXに踏み切ったのか。全国学力学習状況調査でトップレベルの学力を維持し続ける秋田県は、教育力が高いことで知られている。その探究型授業は現在の「主体的・対話的で深い学び」の原点ともされるが、それがICT活用の遅れにもつながったという。

「確立した授業実践がありプライドをもっているからこそ、その革新には多くの心理的抵抗がありました。そこで私は担当課長として、まず校務のICT活用を進めることで、ICTが便利だと現場の皆さんに腹落ちしてもらうことを目指しました」と稲畑氏は振り返った。だが校務支援システムそのものの導入、いわゆる校務のDX化も全国では下から数えたほうが早いという状況だったという。

さらにほかの都道府県と同様、教員の年齢構成の二極化が進んでいた。大量採用時代の教員は今、50代から60代、その世代が抜ければ若手の割合が一気に増す。秋田県の小規模校では、すでに若手と50代あるいは再雇用の方だけという構成になっているところもあるという。「まさに子育てと介護に携わっている世代です。育休か激務の二択しかない状況を変えたかった」と稲畑氏は思いを語った。また秋田県はセキュリティへの懸念も抱えていた。個人情報の入ったUSBメモリーの紛失は、この10年で4件発生。現場へのアンケートでは、そもそもUSBを持ち帰らなくて良いようにしてほしいという切実な声が上がっていた。

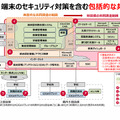

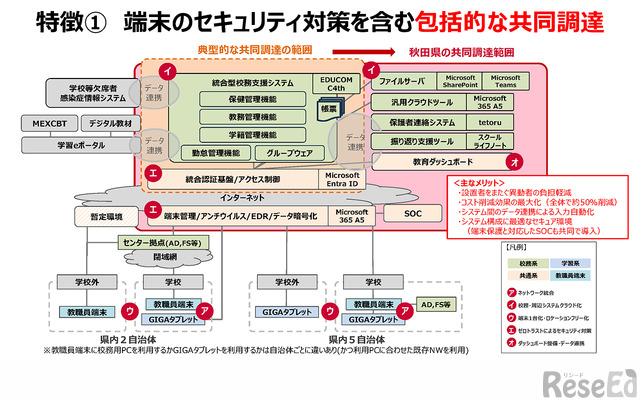

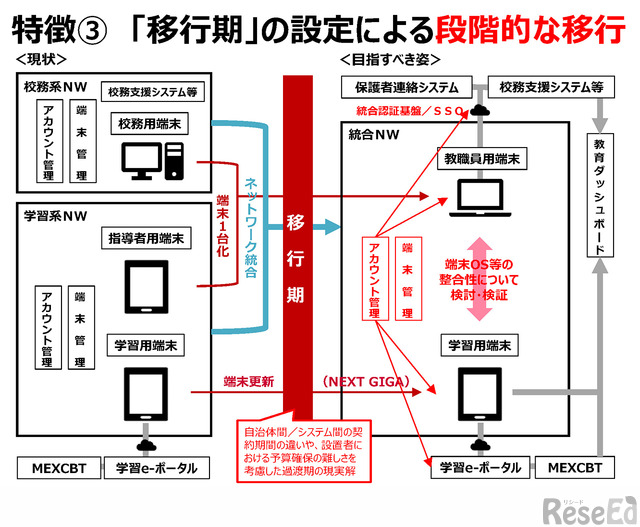

こうした背景から秋田県は校務システムの共同調達へ踏み出した。当初の議論では旧来型の閉域網ネットワークで校務支援システムを共同調達しようとしたが、全県をカバーする閉域網のネットワークはなく、構築コストの問題も現れた。そこに文部科学省の「次世代の校務デジタル化推進実証事業」の方向性が示された。「我々が最初に注目したのは“ネットワーク統合”です。閉域網のネットワークを必要とせずにパブリックネットワーク、いわゆる普通のインターネットを通じて校務支援システムにアクセスできる。こうなれば新たに閉域網のネットワークを組む必要がなく、非常に安価に構築可能で、秋田県の状況にあったものだと確信しました」(稲畑氏)

県と市町村の教育長が集まる教育長会議で共同調達を実施する合意形成を行い、教員が児童生徒に向き合う時間を確保すること、子育て・介護中の教職員の働き方を柔軟化することも目的として掲げられた。この目的の実現に、共同調達と次世代型のアクセス制御によるセキュリティ対策を行ったフルクラウド型の校務支援システムの導入という2つの目標を立て、その後、文部科学省の「次世代の校務デジタル化推進実証事業」採択が決定。その予算支援を受けることでプロジェクトは一気に加速化した。

この文部科学省の委託事業では、ネットワーク統合・校務支援システムと周辺システムのクラウド化・教職員用端末の1人1台化・ロケーションフリー化による校務処理・ゼロトラストによるセキュリティ対策・ダッシュボードの整備とデータ連携といった実証項目が求められた。

周辺システムやセキュリティ対策も含め共同調達へ

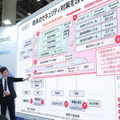

共同調達の方法では通常、市町村の利益や財政状況、思いの違いがあるため、なるべく共通した部分を小さく共同調達して、あとはオプションで行うのがセオリーだが、秋田県は次世代校務DXを実現するために調達範囲を拡大。校務支援システムだけではなく周辺のシステムを範囲に含めた。

たとえば、保護者連絡システムや振り返り支援ツールといった心の健康観察も含む学習系のツール、ファイルサーバ、汎用クラウドツール、教育ダッシュボードなど、必要なものすべてを共同調達の範囲に入れたという。「保護者連絡システムで保護者に入力いただいた情報がそのまま校務支援システムに連携できるというグランドデザインをうまく描けば、データ連携が非常に容易になります。養護教員が行う学校等欠席者・感染症情報システムへの手入力も自動化できました」と稲畑氏は校務の負担軽減例を紹介した。

さらに教職員の端末管理やアンチウィルス、EDR(Endpoint Detection and Response、組織のネットワークに接続された端末に侵入したサイバー攻撃を検知・通知する仕組み)、データ暗号化などのセキュリティ対策を共同調達に含めた。このため市町村だけに任せた場合のコスト負担とセキュリティ対策軽視によるセキュリティホールの発生が解消されたという。さらにSoC(セキュリティオペレーションセンター、人力で24時間365日状況を見守るセキュリティ対策)の設置が県で1つに集約できた。

「次世代型校務DXはセキュリティ対策が要です。校務支援システムをAzureに置き、Microsoft AzureとMicrosoft 365 A5の連携で全体を最適化できる優れた構成になりました。共同で同じものを導入した効果は非常に大きく、今後、県単位で進める場合には参考にしていただければと思います」(稲畑氏)

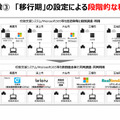

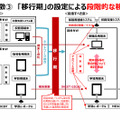

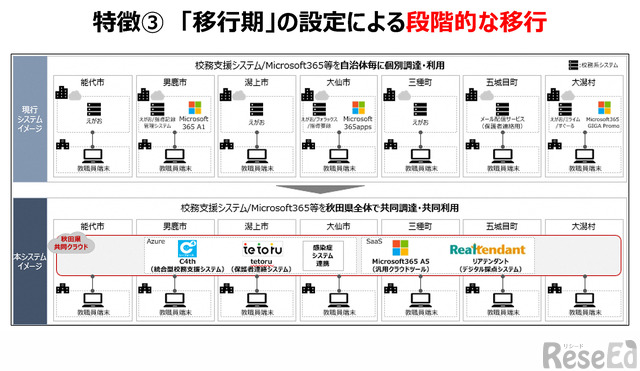

結果として、文部科学省の有識者会議の報告書あるいはセキュリティポリシーのガイドラインで示された必須項目と推奨項目の両方で、秋田県はすべてを満たしている。またMicrosoft 365 A5に変更する負担を鑑みて、一部の自治体では暫定的に接続する移行期を設定。移行期に暫定で接続して、まず校務支援システムの使い方に慣れてもらい、移行のしやすいタイミングで新しい環境に移行するという段階的な導入を目指している。今後は5年かけて全県で次世代型DXを広げていき、来年の2025年度にはおよそ3分の2近くの自治体が次世代型のDX環境に移行する見込みだ。

「Microsoft 365 A5を導入した副次的効果として、すべてのマイクロソフト製品の汎用クラウドツールを利用できるので、導入する自治体が広がれば広がるほど、同じMicrosoft 365のテナントの中でコミュニケーションでき、これが非常に強力であるとわかってきました。今まで、教員同士の市町村を超えたコミュニケーションをデジタルで行う基盤はありませんでした。これがマイクロソフトの製品群によって可能となっています」と、最後に稲畑氏は当初想定していなかったメリットを紹介した。こうした県が主導して市町村を支える次世代型の校務DXの共同調達は、教育現場のICT環境を安全なものにし、真に子供たちに向き合う時間を生み出していく可能性を感じさせるセミナーであった。

AI活用で働き方・教え方・学び方を変革

日本マイクロソフトの展示ブースでは教育委員会向けソリューション・教員向けソリューション・児童生徒向けソリューション・次世代端末エリアが展示され、今後さらにAIを活用した働き方・教え方・学び方の変革が進むことを確信させる内容となっていた。

AI活用としては、文部科学省の全国に好事例を展開するための事業である「リーディングDXスクール」における事例を紹介。大阪市教育委員会のAIアシスタント「Microsoft Copilot」などを利用した児童・生徒の授業実践や、渋谷区教育委員会の教育ダッシュボードによって児童生徒の心の状態や学習データを可視化しAIによる傾向分析を行っている事例から、端末を子供たちに配るだけではなく、そこから得られるデータを活用して、さらに個別の教育にも生かしながら、先生方の負荷も軽減する方向へと進んでいることが伺えた。

Copilotで校務効率化

Copilotで先生方の実務はどう変わるのだろうか。Microsoft FormsでCopilotを利用してテスト問題を作成するデモをしていただいた。Copilotに指示すれば問題文は瞬時に作成され、修正や削除も可能。Copilotの利用方法としては、最初からすべてを完璧に作るのではなく6~7割をAIに任せ、残り3~4割を人間がブラッシュアップすることが推奨された。もっとも労力を要するゼロからの作成をAIに任せることで生産性が向上する。リリースされたばかりのCopilotでどの程度の校務効率化や費用対効果が得られるかは、まさにこれからの検証に期待される。

Leading Acceleratorsで基礎学力向上

児童生徒の学びはAIでどのように変わるのか。生徒向けツール「Leading Accelerators」はTeams for EducationのAI学習アプリで、音読と数学の基礎学力の向上に役立つという。英語などの音読練習に活用できるReading Progressは、実際に話した内容を録画してAIが精度を判定してビデオ付きで結果を表示するため、児童生徒は自宅でも家庭教師の感覚で利用できる。これらのアプリで得られた学習情報はEducation Insightsに集約されて、学習データ分析にも活用できるという。

GIGA対応パソコンをラインアップ

次世代端末エリアにはGIGA第2期に向けた児童生徒向けパソコンがラインアップ。Microsoft Surfaceをはじめ、OEM各社のGIGA対応パソコンでは、これまでの使用状況から改善された「GIGA Advancedパソコン」と「GIGA Basicパソコン」が紹介された。GIGA Advancedパソコンはメモリー8GB・SSD64GB以上と児童・生徒の学習環境でストレスなく利用できるスペック。GIGA Basicパソコンはメモリー4GB・SSD64GB以上とブラウザベースのクラウドマシンとしての利用が想定されている。

バッテリーは8時間以上稼働、軽量・丈夫・安心安全という点も重視され、特に児童生徒がパソコンを机から落とさないようキーボードと本体側の重量バランスが良いモデルもある。なお教員用のパソコンはCPUがインテルCore i5以上、メモリー16GB以上のスペックがメイン。コスパの良さや軽さ、タッチパネルの有無など、各社それぞれの特徴があり、用途に合わせた選択が可能だ。

取材を振り返ると、特別セミナー「秋田県における次世代校務DXの推進」では子供たちや先生方が安全安心に利用できるICT環境の大切さを痛感した。こうした環境が基盤になれば、AIの助けを得て、さらに教育現場は“三方よし”に変わっていくのではないだろうか。まずは先生はもちろんのこと教育委員会の方にも、副操縦士であるCopilotを実際に使ってみて、どのようなことが可能になるかを体感してほしいと感じた。

今後、実践例や効果検証はマイクロソフトのサイトやイベントなどで共有されるという。ぜひさまざまに参加の機会を得ていただきたい。

マイクロソフト GIGA スクール サイト