十文字中学・高等学校は2024年6月18日、相互の教育の質向上を目的として、順天堂大学と、高大連携に関する協定を締結した。順天堂大学の指定する学部へ、同校校長が推薦できる「推薦枠」の導入も決定している。

経済産業省は、自治体と民間サービスとが連携し、多様な学び・体験の選択肢を拡充していくことが望ましいとの考えから、これらの課題感を踏まえた新たな取組を進めています。

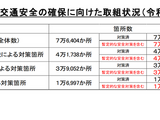

文部科学省は2024年6月28日、全国の市町村立小学校の通学路における交通安全の確保に向けた取組状況(3月末時点)を公表した。対策が必要な全国7万6,404か所のうち、対策済みは94.4%にあたる7万2,160か所。残り5.6%については、暫定的な安全対策を講じている。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第185回のテーマは「スクールカウンセラーにつないでほしい」。

ジェイックが2024年6月28日に発表した「中退に関するアンケート」の結果から、大学や高等専門学校の中途退学者の37.8%が、中退前に「教員からの学習支援」があれば中退しなかったと回答していることが明らかとなった。キャリア教育については、大学よりも高校段階での需…

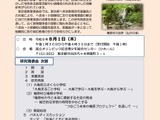

東京都教育委員会と東京都へき地教育研究協議会は2024年8月1日、国立オリンピック記念青少年総合センターにて「令和6年度 へき地・小規模校教育研究発表会」を開催する。定員300人。希望者は、参加申込書を添付のうえメールにて申し込む。

iTeachers TVは2024年6月26日、さいたま市立美園南中学校の宮内智先生による教育ICT実践プレゼンテーション「GIGAスクールを推進する取組」を公開した。端末活用を支えるICT環境整備、先生方の事務作業を軽減するICT化・自動化の取組みを紹介する。

![学校改革と目指す学校像…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/29853.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2024年6月24日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第176回の配信を公開した。未来教育デザインの平井聡一郎先生をゲストに迎え、学校改革に向けた取組みや目指すべき学校像に迫る。

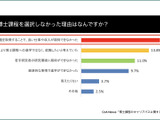

理系人材の5割以上が「待遇」や「キャリアプラン」に対する不安から、博士課程を選択しなかったことが2024年6月20日、CoA Nexus(コアネクサス)が公開した「博士課程のキャリアパスに関する調査」の結果から明らかとなった。

文部科学省は2024年6月21日、「『令和の日本型学校教育』を推進する地方教育行政の充実に向けた手引き(Vol.1.0)」を公開した。教育委員会と首長との効果的な連携事例や、小規模自治体間連携の取組みを掲載している。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第184回のテーマは「試練を課すような指導に違和感」。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第182回のテーマは「宗教上、給食で食べられないものがある」。

iTeachers TVは2024年6月12日、東京成徳大学中学・高等学校の中川琢雄先生による教育ICT実践プレゼンテーション「ICTがもたらした変容」を公開した。ICT活用による変化を学習者、教育者、双方の視点から紹介する。

![教師を退職した理由と思い…Teacher's[Shift] 画像](/imgs/std_m/29582.jpg)

先生の働き方改革を応援するラジオ風YouTube番組「TDXラジオ」は2024年6月10日、Teacher’s [Shift]~新しい学びと先生の働き方改革~第174回の配信を公開した。先生たちのホームルームを運営している江口徹さんをゲストに迎え、教師を辞める決断をした理由や思いに迫る。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第182回のテーマは「宗教上、給食で食べられないものがある」。

旺文社は2024年6月6日、子会社の旺文社ベンチャーズを通じ、国内外のEdtechスタートアップを出資対象とした旺文社イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合(2号ファンド)を、5月8日に10億円で組成したと発表した。