学校に寄せられるさまざまな相談やクレーム。保護者や地域からの相談に先生はどのように対応するのが良いだろうか?クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第207回のテーマは「学校帰りに直接、習い事に行きたい」。

学校への登下校については保護者に

責任がある

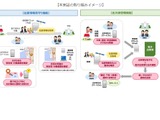

今回のテーマは、下校の際に自分の家まで帰らずに直接習い事に行っても良いかということです。よくこのコーナーで話題になるのですが、学校への登下校は「基本的には保護者の責任」です。それなので、学校の帰りに状況に応じて習い事に行くことなども保護者の判断によると考えるのが良いでしょう。習い事も学校帰りに対応しているものが増えています。学校の門までバスで迎えに来てくれるようなものもあります。

また、今回のテーマは保護者の就労などとも関係しています。保護者が共働きの場合、放課後に学童に行くケースが多いです。地域にもよりますが、学童には年齢制限(3年生までなど)がある自治体もあります。そういったことと関係し、習い事を学童と似たような感じで利用されているケースもあります。近年、学童と習い事の中間のものも増えています。

今回のテーマは、放課後のことなので、保護者が自分たちの責任で考えるということで良いでしょう。ただ、学校としては、責任の所在の確認をしておくとトラブルを減らすことにつながります。学校としては、基本的には「寄り道をせずに家に帰る」というルールが多いはずです。事情がある場合は、保護者が学校に届け出るということにして、何か問題が発生した場合、保護者が責任を持つということを確認すると良いでしょう。

学校がどこまで関与するのか

今回のテーマは、単に「通学」と「習い事」だけの問題ではなく、もっと大きな問題も含んでいるように私は感じます。子供に関することについて、どこまでを学校が担当し、どこから家庭が担当するのかということです。国のあり方などを考える際、「大きな政府」「小さな政府」という考え方があります。政府が人々の生活にどこまで関与するのかというものです。アメリカは「小さな政府」の典型であり、福祉などが充実しているスウェーデンは「大きな政府」の典型です。

こういった考え方が学校にも当てはまるのだと思います。たとえば、「子供のために…」という言葉をベースにして、学校が子供に関するさまざまなことに関わるのが「大きな学校」です。今の日本の学校は、社会状況や保護者の要求などにより、子供に関する多くのことに学校が関与しています。たとえば、本来は家庭の役割であるはずの「家でのスマホ/タブレット/PCの使い方」を学校や行政が決めることなどがそれに当たります。保護者にとってもその方がありがたいということもあります。放課後のトラブル、たとえば、お店での万引きなどの際に家にではなく、学校に連絡が入ることなどもそういったものの1つでしょう。

コロナの流行を経て、社会のさまざまな仕組みが変わり、学校の仕組みも変わりました。今のタイミングは、学校のあり方を考え、変えていくチャンスだと思います。学校が何でも抱えるのではなく、家庭が担当すべきものは家庭へ、地域が担当すべきものは地域へと責任を移譲していくことも必要でしょう。

本企画では、読者の皆さまからの質問を受け付けています。下記のボタンをクリックして表示されるフォームより送信ください。実際に学校へ寄せられた相談のほか、保護者が学校へ伝えた相談など、鈴木先生に対応方法を聞いてみたい相談事例を募集します。

質問をする