日本ではポテトの本場で知られるアメリカ・アイダホ州。その州都ボイジーは治安が良く、住宅も割安なことから、IT産業が進出して移住者が増加している。この街の中心に、全米から注目されている教育機関「ワンストーン(One Stone)」がある。2008年に非営利団体(NPO)として設立。理事会メンバーの3分の2が高校の在校生で、学校経営にも関わっている。

全米から「変革を生み出す若者をエンパワーする最高の実例」と称えられるワンストーンでは、どのような教育が行われているのだろうか。

未来教育デザインの平井聡一郎氏が主催する研修「Grow Yourself アメリカツアー」に、日本各地から集まった20名超の教員とともにリセマム編集長・加藤が参加。現地レポートをお届けする。

ワンストーンの成り立ち

ワンストーンの設立は2008年。当初は、設立者のジョエル&テレサ・ポッペン夫妻が、自身の子供も含め、地域の子供たちが放課後、地域貢献につながる活動に取り組めるようにと立ち上げたプロジェクトだった。

アメリカの学校で地域への貢献活動を行うことは特に珍しくはない。ただ、ポッペン夫妻は、子供たちが必ずしも本当にやりたいと思うことに取り組めていない現状に課題を感じていたという。そこで彼らは、「子供たちが自分からやりたいと思うこと」、そして「それが実際に地域の人々が喜んでくれる解決につながること」が実現するよう、ワンストーンという活動拠点を生み出した。

さらに2016年には、この活動に参加していた子供たちが「自分たちの手で新しい学校をつくりたい」と立ち上がり、「ラボ(Lab)51」という名の私立高校が誕生した。51はエンジェルナンバーともよばれ、自分たちを取り巻く社会が良い方向へ向かうようにという思いが込められているそうだ。

NPO法人であるワンストーンの理事会は理事の3分の2が在校生で、高校生自らが学校運営に携わっている。現在の生徒数は90名ほどで、校舎は医療試験場だった倉庫のような建物を改装したものだ。中に入ると教室とよべるような場所はなく、「学校」のイメージとは程遠い。広々としたオープンスペースで生徒たちが各々の活動に取り組んでおり、先生とよばれる人もいなければ、教科書もテストも成績もない。ここではすべてが生徒の主体性に委ねられている。

生徒に伴走する「コーチ」の存在

生徒の主体性に委ねるというのはいかにも耳あたりの良い言葉だが、実際のところ入学当初は「どうすれば良いかわからなかった」と戸惑いを感じた生徒も少なくないようだ。

そこで大きな役割を果たすのが、「コーチ」の存在だ。この高校には先生はいないが、「コーチ」とよばれる大人がメンター(信頼のおける相談相手)として付き、生徒の学びに伴走する。約90名の生徒に対して大人のスタッフが20名ほどいるので、目が行き届く手厚い環境といえる。

生徒たちがこのメンターと対話を繰り返していく上で、その対話のきっかけとして役立つのが、“Tポッパー(Popper)”とよばれる同校独自のマインドマッピングツールだ。TはTransformation(変形、転換)を意味し、自分は将来どんな自分になりたいのか、子供のころから何に興味をもっているか、どんなことにワクワクするか、パッションはどこにあるかなど、自分の心の内面をビジュアルで表現していく。

副校長を務めるアリソン・ファラル氏は、「最初は『ゲームが好き』とだけしか書けない生徒もいる。けれど、これには別に正解はないし、他に思い浮かばなくても、真面目な内容じゃなくても良い。何も恥ずかしがる必要はない」と語る。コーチは対話を通じてその生徒の興味や関心に耳を傾け、「どんなところが楽しいの?」「ここをもう少し探索してみたら?」といった言葉をかけながら、生徒がやりたいことの解像度を高めながら、自分の強みを意識できるようサポートするという。

こうしたプロセスを通じて、生徒は自分自身に問い続ける。コーチはこのようなツールを使いながら、そんな生徒の心の壁打ちに付き合い、何に関心をもち、どんなアプローチを取ればその生徒の学ぶ意欲にドライブをかけられるかを見出していくのだ。

地域に根ざした課題に取り組む

教室も教科書も、テストも成績もないラボ51のカリキュラムは、そのメインが探究であり、プロジェクトベースの地域課題の解決だ。同校のPBLのPは、Project(プロジェクト)でもありPlace(場所)でもある。生徒たちにとって身近な地域に根ざした課題だからこそ、自分にも何かできることはないかと向き合っていけるのだ。

ところで高校といえば、教科の学習のほうはどうなっているのだろう。ラボでは、数学と音楽を組み合わせるなど、実社会と接続した内容のワークショップ形式で行うことが多いという。教科書を使った伝統的な授業は行わず、生徒がさまざまな活動に取り組む中で、生徒自身が知識として知っておきたい必要性を感じたところから、コーチのアドバイスを得つつ、オンライン教材なども活用してその都度学んでいくというスタイルを取っている。活動からアカデミックな興味・関心をもたせるのもコーチの大切な役割だ。

ラボ51での探究学習は次のように3段階で進んでいく。

まず1年目はエントリーレベル。コーチがプロジェクトの課題を選び、チームのメンバーも決め、1学年で同じ課題に取り組む。2年目からは各々の生徒が興味・関心によって複数のプロジェクトに分かれ、3~6人のグループで、コミュニティから提示される課題に取り組んでいく。コーチのサポートは、1年目が助手席からだとしたら、2年目からは後部座席へと移るイメージで、徐々に大人が手を離し、生徒に任せていくのだという。

そして最終学年ではひとりひとりが課題を決め、コミュニティの中でどのような人とどんなことをやっていきたいかまでを自分で選ぶ。ひと口にコミュニティといっても、警察や州議会などの公的な機関から地元の企業や団体などさまざまだ。3年目となれば、一応コーチは付くものの、よほどのことが起きない限り見守ることに徹底し、すべて生徒が自分の力で各々のプロジェクトをやり遂げる。自分自身はなぜこれをやりたいのか。何をしたいのか、なぜそう思うのか。ひとりで取り組むことで自分自身と向き合い、自分を知るための1年となる。

いずれのプロジェクトも、その成果は毎学期末に“DISRUPTION DAY”(ディスラプション・デイ)という場で、保護者やプロジェクトに関わったコミュニティのパートナーに向けて発表することになっている。“DISRUPTION”は直訳では「破壊」だが、ここでは既存の価値観や方法を壊すイノベーティブなものという意味が込められている。

探究学習は生徒が主体的に学びに向かう力を育むものだが、ラボ51では決して生徒任せにはしない。最初は大人が足場を組む。そして徐々に生徒の自立を促していくのだ。

「私たちは生徒に指示はしません。その代わり『どうやったらできると思うか』という問いを投げかけます。今、何をする必要があるかを考えさせるのです。そうすれば生徒たちは、もっとこんなことを勉強しないと、とか、この人に聞きに行かなければと自分から動き出すのです」(アリソン・ファラル氏)

“Fail fast, fail forward.”「失敗から学べ」

ラボ51が誕生するきっかけとなったワンストーンという活動拠点。ここでの教育の柱となっているのが「デザイン思考」だ。生徒たちが日々取り組むプロジェクトも、デザイン思考のプロセスに基づいて進められている。

デザイン思考とは、ユーザーが抱えるニーズを起点とし、ユーザーの感情や意見に共感することで本質的な課題を抽出し、解決に向けて取り組むアプローチのことだ。

生徒たちは地域の人々が抱える課題について、現場に出向いて観察したり、直接声を聞いたりしながらさまざまな気付きを得る。そこからブレインストーミングをしてアイデアを考え、解決策を試してはユーザーからフィードバックをもらい、改善することを繰り返しながら、課題の解決に向かっていく。

校長のマイケル・リーガン氏は次のように言う。「地域の人々が現実に困っていることですから、そう簡単には解決しません。ですから生徒たちは、自分たちの編み出したアイデアに効果がなく、革新的ではなかったという厳しい現実を何度も突きつけられます。でも、そんな経験を積み重ねていくうちに、現状を打破し、良い方向へと向かう解決策がようやく見えてくる。この“Fail fast.”(早く失敗せよ)のマインドこそ、“Fail forward.”(失敗から学べ)であり、彼らの成長の源泉なのです。」

“Fail fast, fail forward.”はシリコンバレーでもよく用いられる標語だ。Amazonの創業者であるジェフ・ベゾスは、自分のこれまでの失敗が何十億ドル分にものぼることをあげ、失敗を受容し、挑戦し続けることの重要性を説いている。失敗を終わりにせず、新たなアイデアを試す原動力とし、失敗と挑戦を繰り返すことで成功が生み出される。

生徒たちは4年間かけて徹底的にこの“Fail fast, fail forward.”を体験し、逞しい成長を遂げていくのだ。

成績の代わりとなる「成長の記録」とは

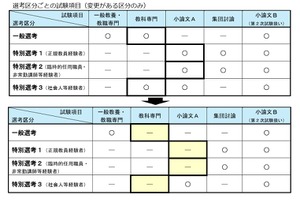

ラボ51ではテストがないため、成績は付かない。その代わり、「成長の記録」というデータが記録されている(写真参照)。これは、彼らが独自に開発した学びの目標に基づいており、「知識」「マインドセット」「スキル」「創造性」の4分野に、「知識」には読み書きや数学など、「マインドセット」には共感ややり抜く力といった具合に、それぞれ6つの項目が細分化されている。

そして、その項目ごとにどの段階にまで成長できたかが棒グラフで見える形となっている。

ちなみに、情熱(パッション)は「スキル」の中の項目だ。これは生徒たちがプロジェクトなどを通じ、「なぜ今、自分はこれをやるのか」と自問自答することで、スキルとして深めていくことができるからだという。

また、「マインドセット」の中には「脆弱(ぜいじゃく)性」という項目がある。人間は皆、不完全だ。不完全であっても、そんな自分を信じて受け入れるとともに、周囲にその弱さを見せられるかどうか。TEDトークでも知られるヒューストン大学のブレネー・ブラウン教授は、「人は ありのままをさらすことで勇気をもって挑戦する気持ちになり、そこに創造や変化が生まれる」といっている。「脆弱性」は、互いに助け合いながら力を高めていくための、ラボ51の重要な原動力のひとつとなっているのだ。

4分野の24項目はいずれも、高校4年間に限らず、生涯をかけて身に付けたいと思うものばかりで、私たちは生涯学び続けるのだということをあらためて感じさせられる。

アメリカでも大学の出願時には成績の提出が求められるが、最近では165もの大学がこの記録を成績証明書として受け入れているという。成績の結果そのものではなく、自身が設定した目標に向かって自らの学びを追求していくプロセスの重要性が認められつつあるようだ。

生徒への圧倒的な信頼感

繰り返しになるが、先生も教室も教科書もない。テストも成績もない。既存の高校の常識を覆す環境だが、そこには生徒への圧倒的な信頼感がある。創設者であり、長年同校でコーチを務めたテレサ・ポッペン氏は次のように語っている。

「多くの人は、高校生なんてたいしたことはできないだろうと思っています。でも私たちはいつも、彼らを励まし、信頼していれば、必ず意義のあることをやり遂げると信じているのです」(*引用元:https://www.the74million.org/article/innovative-high-schools-one-stone/)

ラボ51を含むワンストーンという場所では、そこに集まる子供たちが全幅の信頼を受けている。ひとつの石(ワンストーン)が大きな海に投げ入れられたとき、その周りには決して大きくはないがさざ波が立つように、高校生であっても十分に社会へインパクトを与えられるはずだ、と。そこまで自分を信頼してくれる安心安全な環境だからこそ、子供たちはコンフォートゾーンを打ち破り、挑戦する勇気を得られるのだ。

こうした環境のもと、ラボ51の教育が最上位の目標として掲げるのは、生徒ひとりひとりが自信をもって自分自身を表現し、それを「声」に出して主張できるようになることだ。自分の考えや気持ちを相手に伝えられる力。自分の人生における選択と決断ができ、助けが必要なときには、助けてくれる人を見つけられる力。先に述べた、自分の弱さをさらけ出すとは、まさにこのことだ。自分が何をしたいのか、それをするために何をすれば良いのか考え、決めて、他の人々と協力しながら行動できる力を備えた、より良い社会をつくるリーダーとして巣立つことを目指しているのだ。

ある卒業生は言う。「ワンストーンでは、新しいアイデアを受け入れること、自分自身に挑戦すること、たとえ困難であっても成長できる状況に身を置くこと、そして優しさと共感をもつことの大切さを教わりました。そのおかげで、さまざまな人々と有意義で深い関係を築きながら、困難にもめげずに頑張ることができました」

「成長の記録」は、単なる卒業資格を得るための記録ではない。そこに刻まれるひとつひとつの歩みが、生徒たちの生涯を支える「財産」なのだ。

同校についても、映画『RISE ~ A Voice of New Generation (立ち上がれ ~ 新世代の声)』で生徒たちの日常を垣間見ることができる。こちらもぜひ参考にしてみてほしい。

取材を終えて

ハイ・テック・ハイではちょうど学期末の展示会が行われており、そのようすを見学することができた。展示内容だけを切り取ると、その印象は、それが格段に優れているというよりは、むしろ日本でも文化祭のような学校行事や課外活動を通じてクオリティの高い展示やパフォーマンスを見せてくれる学校はいくつもあり、そうした活動も十分素晴らしいPBLではないかと感じた。ワンストーンが重視する地域の課題についても、経産省「未来の教室」や「地域みらい留学」など、日本でもそういった取組みを積極的に進めているところがあり、日本の教育にも世界の探究学習の先端校に勝るとも劣らない実践例が実は意外とあるのではないかと思えた。

一方で、2校に共通して感じたのは、そばにいる大人が、「やりたいことは何か」「そのためには何をすればよいと思うか」と問いながら、子供たちが徹底的に自分自身に向き合うことに伴走するという姿勢だ。教えるよりも問う。その力を信じる。時には少しずつ足場をかけたり、辛抱強く待ったりもしながら、子供ひとりひとりが、自分とは何者かを自分自身に問い続ける手助けをする。そうすれば、生徒たちは自然と自分から、学びに向けて動き出せるということだ。

日本では急速に少子化が進み、大学や高校進学においても、選ばなければ競争で困ることはなくなりつつある。これまでは学びのドライブだった試験も競争もない、外発的な動機付けがない中で、自分は何のために学ぶのか。今後こそ、子供たちが「自分自身を知る」ことへのサポートがより重要になってくるのではないか。

社会の変化のスピードは速い。その波に溺れないよう、自分という「杭」をもつ。日本の教育には探究学習を通じて、子供たちの未来に「どんな波が来ても大丈夫」と思える自分なりの杭を授けることが求められているのではないだろうか。

![学生・教職員対象「インド教育研修ツアー」8月[締切延長] 画像](/imgs/std_m/28950.jpg)