東京都足立区に2022年4月に開校する都立高校の名称が2021年10月20日、「東京都立小台橋(おだいばし)高等学校」に決定した。昼夜間制総合学科高校で、不登校を経験した生徒や中途退学者等をおもに受け入れる。

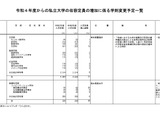

文部科学省は2021年10月22日、2022年度(令和4年度)からの私立大学等と私立大学医学部の収容定員の増加に係る学則変更予定一覧を公表した。私立大学では立教大学と熊本保健科学大学、私立大学医学部では自治医科大学等22校が定員増となる。

「教育業界 最新用語集」では、教育業界で使われているICT用語や受験用語、省庁が進める取組み等を、おもに教育関係者向けに解説する。記事を読んでいるときや、普段の業務でわからない用語があったときに役立てていただきたい。

OKIワークウェルは2021年10月5日、「合同遠隔社会見学」授業の運営を支援した。本イベントは、全国21校の特別支援学校が共同で、児童・生徒230名を対象に実施。移動が困難等の理由で外出の難しい子供がITによって遠隔から社会見学を体験した。

文部科学省は2021年10月22日、2022年度(令和4年度)開設予定の大学の学部等の設置に係る答申について公表した。宝塚医療大学の看護学科設置や公立小松大学の大学院設置等、大学1校、大学院2校について、学科や専攻の設置許可を「可」とする答申がなされた。

「教育業界 最新用語集」では、教育業界で使われているICT用語や受験用語、省庁が進める取組み等を、おもに教育関係者向けに解説する。記事を読んでいるときや、普段の業務でわからない用語があったときに役立てていただきたい。

先週(2021年10月18日~10月22日)公開された記事や報道発表から、教育業界の動向を振り返る。教員免許更新制のパブリックコメント募集、教職員等の選挙運動禁止の通知等、文部科学省関連のニュースが多数あった。

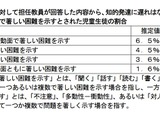

発達に偏りがある子供の場合、どういった集団で学んでいくことが望ましいのかという問題があります。そういったことに関連し、「通常学級から特別支援学級へ移してほしい」という親からの相談を今回のテーマとしたいと思います。

年に一度のeラーニングの式典「eラーニングアワード2021」が2021年11月11日~13日と16日~18日に開催される。式典初日の11月11日、キーパーソンサミット「増え続ける学習ビックデータを、如何に教育に活用できるか?」が開催される。

安田教育研究所は、2021年12月3日に中学入試セミナー「2022年度中学入試はどうなる?」を開催する。2022年度の中学入試に向けた解説を行う。オンラインでの開催で、参加費は5,500円。

関西大学東京センターは2021年10月30日、高校教員対象の教育フォーラム「入試でブカツを語るには?」を開催する。大学受験等における「主体的活動の評価」への対応方法の解説を行う。

通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒について、実態や支援状況を明らかにするため、文部科学省は2022年1~2月、調査の実施を計画している。全国の公立小中高校から対象校を抽出して集計・分析。2022年12月ごろまでに結果を公表予定としている。

「教育業界 最新用語集」では、教育業界で使われているICT用語や受験用語、省庁が進める取組み等を、おもに教育関係者向けに解説する。記事を読んでいるときや、普段の業務でわからない用語があったときに役立てていただきたい。

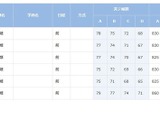

ベネッセマナビジョンは2021年10月20日、高校3年生・高卒生対象の模試「第1回ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試」のデータと2021年度入試結果に基づいた「合格可能性判定基準」を公開した。合格可能性80%以上の偏差値は、東京大学の文科一類が78、理科三類が79。

北米eスポーツ連盟日本本部は2021年11月14日、第2回「eスポーツ国際教育サミット2021~ウェルカムジェネレーションとともに創る、eスポーツの教育と未来~」をオンラインにて開催する。

「教育業界 最新用語集」では、教育業界で使われているICT用語や受験用語、省庁が進める取組み等を、おもに教育関係者向けに解説する。記事を読んでいるときや、普段の業務でわからない用語があったときに役立てていただきたい。