スプリックス教育財団は2025年11月12日、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」の4回目報告を発表した。CBT形式の計算テストのデータ分析から、前学年の復習範囲を速く正確に解く能力がテスト全体の正答率と強く相関することや、成績層ごとに解答戦略がまったく異なることなどが明らかになった。

GIGAスクール構想の推進にともない、日本の教育現場ではデジタル化が急速に進んでいる。タブレットを用いたデジタル教科書やCBT(Computer-Based Testing)の導入が拡大しており、特にCBTは個々の解答状況を時系列で記録できるため、これまで把握が難しかった解答速度や時間配分といった、テストの解答戦略を詳細に分析することが可能だ。これにより、単なるテストの点数だけでなく、生徒が「どのようにつまずき、どのように問題を解き進めているか」という学習プロセスそのものに焦点を当てることができる。

今回の報告では、CBT形式の計算テスト「TOFAS」の解答ログデータと、意識調査で得られた「計算への自信」に関するデータを活用。分析の精度を高めるため、特定の教育環境や生徒層といった条件をそろえられる単一の中学校のデータに注目し、3つの問いについて検証した。

調査は2025年7月、日本の公立中学校に通う中学2年生約100名を対象に、CBT形式の計算テスト「TOFAS」を実施して行われた。テストは解答時間40分、問題数60問で構成され、中学1年生で学習する内容や、調査時期の2025年度1学期に習った内容から出題された。

分析の結果、おもに3つの点が明らかになった。

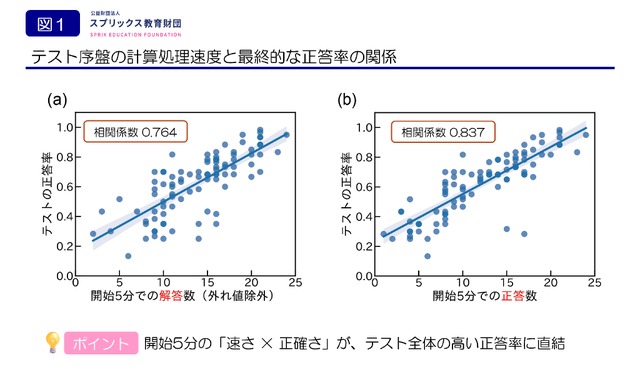

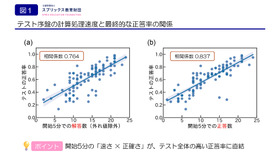

1つ目は、前学年の復習範囲の解答速度とテスト全体の正答率に強い相関がみられたことだ。テスト開始直後5分間の正答数(おもに前学年の復習範囲)と、テスト全体の正答率の間には、きわめて強い正の相関(相関係数 R=0.837)が確認された。これは、前学年の復習範囲を速く正確に処理できる能力が、テスト全体の高い正答率の基礎となることを示している。

2つ目は、計算への自信とテストの正答率の関係だ。両者には相関がみられたものの、その影響は解答速度などと比べると限定的だった(相関係数 0.384)。このことから、テストの正答率や解答速度などの客観的な計算力の高さが、生徒の主観的な「計算への自信」へとつながっている可能性がうかがえる。「自信があるから成績が良い」のではなく、「計算が速く正確にできる実力があるので、自信もあって成績も良い」と考えられるという。

3つ目は、成績層ごとにテストの解答戦略がまったく異なることだ。受験者をテスト全体の正答率にもとづき4つの成績層に分けたところ、成績上位のグループは序盤で解答が速く、終盤は慎重になる「ペース配分戦略」を取っていた。簡単な問題で時間を確保し、難しい問題に時間をかける効率的なペース配分ができていることがわかる。一方、成績が下位のグループほど終盤に解答速度が不自然に急上昇する「駆け込み解答」がみられるなど、対照的な解答パターンを示した。下位層では、テスト開始初期から問題に深く取り組むことをやめ、終盤には思考を放棄してランダムに解答している可能性が高いと示唆されている。

今回のCBT解答ログ分析から、基礎的な計算問題を「速く、かつ正確に」解ける能力がテスト全体の正答率を支える重要な土台であること、生徒の「計算への自信」は成績が良い原因というよりも結果である可能性が高いこと、そして正答率の差はテストの解き方にもはっきりと現れることがわかった。

同財団は今後も継続的に調査結果を公表し、国や学年ごとの特徴を明らかにしていく予定だとしている。