2024年度に全国の小中学校で不登校だった児童生徒は35万人を超え、過去最多を更新したことが2025年10月29日、文部科学省が公表した「2024年度(令和6年度)児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の結果から明らかになった。小中高のいじめ認知件数や暴力行為発生件数も過去最多を更新した。

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」は、児童生徒の問題行動等について、事態をより正確に把握し、指導の一層の充実を図るため、毎年度実施している。調査対象は、国公私立小学校・中学校・高校・特別支援学校、義務教育学校、中等教育学校、都道府県・市区町村教育委員会。

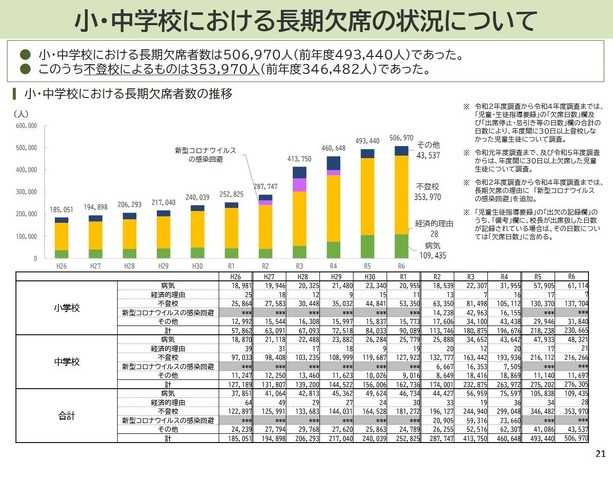

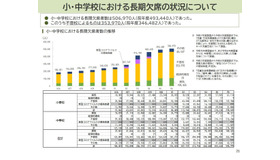

小中学校における長期欠席者数は、前年度比1万3,530人増の50万6,970人。このうち、不登校児童生徒数は前年度比7,488人増の35万3,970人と、12年連続で増加し、過去最多を更新した。在籍児童生徒に占める不登校児童生徒の割合は、前年度比0.2ポイント増の3.9%。ただ、増加率は小学校5.6%(前年度24.0%)、中学校0.1%(前年度11.4%)、小中学校全体で2.2%(前年度15.9%)と、いずれも前年度から低下し、特に中学校の増加率は小さかったという。

学年別にみると、小学校・中学校ともに学年があがるにつれ、不登校児童生徒数が増える傾向にあるほか、小学校1年生、中学校2年生の不登校児童生徒数は前年度から減少した。不登校児童生徒のうち、新規不登校児童生徒数は、小学校7万419人、中学校8万3,409人で、小中学校ともに減少した。

不登校児童生徒について相談内容から把握した事実によると、小中学生の不登校の理由は「学校生活に対してやる気が出ない」30.1%がもっとも多く、「生活リズムの不調」25.0%、「不安・抑うつ」24.3%が続いている。

不登校児童生徒のうち、学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受けた児童生徒は12万1,375人(34.3%)、学校内の機関等で専門的な相談・指導等を受けた児童生徒は15万4,794人(43.7%)、学校内外の機関等で専門的な相談・指導等を受けていない児童生徒は13万5,724人(38.3%)。

不登校児童生徒のうち、学校外の機関等で専門的な相談・指導等を受け、指導要録上出席扱いとした児童生徒数は、小学校1万4,462人、中学校2万8,516人の計4万2,978人。自宅におけるICT等を活用した学習活動を指導要録上出席扱いとした児童生徒数は、小学校4,828人、中学校8,433人の計1万3,261人だった。

高校における長期欠席者数は、前年度比1,206人減の10万3,608人。このうち、不登校の生徒数は前年度比988人減の6万7,782人。いずれも前年度から減少した。在籍生徒に占める不登校生徒の割合は、前年度比0.1ポイント減の1.4%。

不登校生徒について相談内容から把握した事実によると、高校生の不登校の理由は「学校生活に対してやる気が出ない」(26.9%)と「生活リズムの不調」(26.2%)が多く、ついで「不安・抑うつ」16.0%、「学業の不振や頻繁な宿題の未提出」12.8%だった。

高校における中途退学者数は4年ぶりに減少し、前年度比1,667人減の4万4,571人。在籍生徒に対する中途退学者の割合は、前年度比0.1ポイント減の1.4%。中途退学の事由は、「進路変更」41.5%、「学校生活・学業不適応」35.0%の順に多かった。「経済的理由」は1.2%だった。

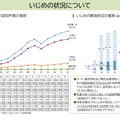

小中高校、特別支援学校におけるいじめの認知件数は、前年度比3万6,454件増の76万9,022件。4年連続で増加し、過去最多を更新した。いじめを認知した学校数は3万204件、全学校数に占める割合は83.9%。児童生徒1,000人あたりのいじめ認知件数は61.3件。都道府県ごとの児童生徒1,000人あたりの認知件数の差は、最大で6.1倍。

いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態の発生件数は1,405件で、前年度より99件増加して、過去最多を更新した。

小中高校における暴力行為の発生件数は、前年度比1万9,872件増の12万8,859件。4年連続で増加し、過去最多を更新した。内訳は、小学校8万2,997件、中学校4万39件、高校5,823件。児童生徒1,000人あたりの暴力行為の発生件数は10.4件。

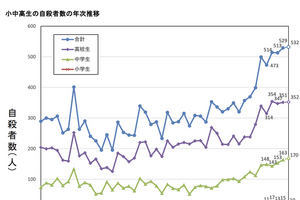

小中高校から報告のあった自殺した児童生徒数は、前年度比16人増の413人。内訳は、小学生7人、中学生112人、高校生294人。過去最多となった2020年度(令和2年度)の415人につぐ人数で、憂慮すべき状況が続いている。

調査結果を受けて文部科学省は、「子供たちがさまざまな悩みを抱えていたり、困難な状況に置かれていたりすることが引き続きうかがえる。不安や悩みを相談できず、1人で抱え込んでいる子供たちがいる可能性を考慮し、引き続き周囲の大人が子供たちのSOSの早期発見に努めつつ、組織的対応を行い、外部の関係機関等と連携して対処していくことが重要」と指摘。2026年度(令和8年度)概算要求において、具体策に必要な経費を計上するなど、取組みを推進するとしている。