日本新聞協会は2025年7月4日、2025年度NIE実践指定校が決定したと発表した。2025年度は、47都道府県から514校の小・中・高校、特別支援学校などをNIE実践指定校として認定。原則2年間を指定期間とし、新聞協会と新聞社が新聞購読料を全額補助する新聞提供事業を実施する。

ポプラ社は、提供する読み放題型電子図書館サービス「Yomokka!」が、2025年7月より横浜市立の全小学校および義務教育学校、特別支援学校に導入されたと発表した。約17万人の児童がいつでもどこでも多様な本に触れられる新たな読書環境が整備される。

文部科学省は2025年7月4日、2026年度(令和8年度)第1回高等学校卒業程度認定試験より試験科目に追加する「情報」のサンプル問題と解答例を公表した。プログラム表記については、大学入学共通テスト試作問題に準じたものとなっている。

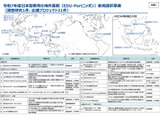

文部科学省は2025年7月4日、2025年度「日本型教育の海外展開(EDU-Portニッポン)」の調査研究および応援プロジェクトの採択結果を公表した。「アフリカにおける水平的な日本型教育の海外展開に関する調査研究」では、15件の申請の中から公文教育研究会が採択された。

コニカミノルタジャパンは、外国人や障害者など多様な人々を受け入れ、共生する社会の実現を目指す多言語通訳サービス「KOTOBAL」を、2025年4月より教育現場で本格展開を開始した。

2025年7月3日、言語AIの世界的な先進企業であるDeepLは、東京都教育委員会が英語教育支援を目的として、都立高校にDeepLのAIライティング、翻訳支援ツールを導入したことを発表した。

先週(2025年6月30日~7月4日)公開された記事には、海外研究者獲得に大学ファンド33億円、文科省が高校・大学受験の配慮事項取りまとめ、外国人留学生の国内就職を促進「認定制度」公募などのニュースがあった。また、7月7日以降に開催されるイベントを10件紹介する。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第236回のテーマは「もう少し給食をきちんとしてほしい」。

茨城県教育委員会は2025年8月から12月まで、教職経験がない人や、経験がありながら現在離れている人を対象にした「教員再チャレンジ研修会」を実施する。第1回は8月23日に鹿行生涯学習センター(行方市)で開催。申込締切は8月18日。

大学入試センターは、高校関係者向けに開催した2026年度(令和8年度)「大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト説明協議会」について、Webサイトにて質問を7月31日まで受け付けている。質問回答は、7月下旬以降に順次掲載の予定。当日の資料やアーカイブ動画も視聴可能。

大学入試センターは2025年7月3日、高校関係者向けに開催した2026年度(令和8年度)「大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト説明協議会」のアーカイブ動画等を公開した。当日の説明を、5つの項目に分けて掲載している。使用された資料もダウンロード・印刷ができる。

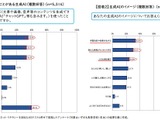

総務省は2024年度「青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査」を実施し、その概要を公表した。

東京学芸大学と未来の学校みんなで創ろう。PROJECTは2025年7月12日、「未来の学校みんなで創ろう。」Ongoing!CONFERENCE vol-3をリクルート九段坂上KSビルにて開催する。参加無料、申込みはPeatixにて受け付ける。

文部科学省は2025年7月10日、第10回「デジタル教科書推進ワーキンググループ」を開催する。デジタル教科書に係る制度面の検討について協議を行う。傍聴希望者は7月9日正午までに、傍聴登録フォームから申し込む。会議は対面とWebの併用で、一般の傍聴はWebのみ。

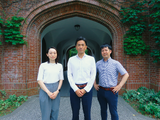

多くの大学がDXの推進に力を入れる中、立教大学では2028年までの中期計画において、情報活用型組織への変革を目指し、教育研究から大学運営までを含めた包括的なDXに取り組んでいる。情報企画室メディアセンター担当の藤谷氏、兼築氏、学生部学生課の小川氏に話を聞いた。

京都芸術大学デジタルキャンパス局(DCB)は、対話型AIによる学習支援プロジェクト「Neighbuddy(ネイバディ)」を独自開発し、2024年秋より授業でパイロット導入を開始。すでに「継続利用を希望」する学生が85.9%に達し、実用化への期待が高まっているという。