公教育における情報教育の普及を目指すみんなのコードは2025年7月22日、小学校の女性教員向けに特化したプログラミング教育研修プログラム「SteP」の3年間の取組みをまとめた報告書を発表した。

大学教職員を対象にしたセミナー「クラウド・AIで拓く大学DXの最前線~いますぐ始められる実践集~」が2025年8月6日にオンライン開催される。教育・研究のDX化を牽引するアマゾンウェブサービスジャパンが、これからの大学DXに必要な知見を100分で凝縮して届ける。

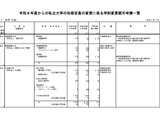

文部科学省は2024年7月18日、2026年度(令和8年度)からの私立大学等の収容定員の変更に係る学則変更認可申請一覧を公表した。立命館大学など6校が、新たに入学定員の増減を申請した。

教職員同士のチームワークが児童・生徒の学びに「影響する」と考える教育関係者が約9割にのぼることが2025年7月18日、イー・ラーニング研究所の調査でわかった。今後の学習テーマは「非認知能力」「自分で考える力」「自律分散型教育」などに注目が集まる。

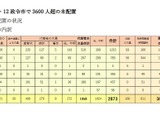

全国の学校で3,662人の教職員未配置が起きていることが2025年7月17日、全日本教職員組合が実施した実態調査結果から明らかになった。36都道府県12政令市のうち、「未配置なし」と回答したのはわずか1政令市。未配置への対応では、「見つからないまま」が6割を超えた。

NTTドコモのモバイル社会研究所は2025年7月14日、2024年11月に実施した「2024年親と子の調査」の中から、スマホの親と子のルールについての結果を公表した。スマホを所有している小中学生のうち96%がスマホのルールを決めていることが明らかとなった。

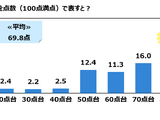

自身の教員生活の充実度を点数で表すと「80点台」がもっとも多く、平均69.8点となったことが2025年7月10日、ジブラルタ生命保険「教員の意識に関する調査2025」の結果から明らかとなった。

先週(2025年7月14日~7月18日)公開された記事には、AI教育「Gemini for Education」新機能、普通校の医療的ケア児・親12.7%が終日付添い、全国学力テスト・国語と算数で正答率下降などのニュースがあった。また、7月23日以降に開催されるイベントを11件紹介する。

クラス担任として豊富な経験がある鈴木邦明氏に、学校へ寄せられるさまざまな相談に対応する際のポイントを聞いた。第238回のテーマは「宿題を無くしてほしい」。

大阪教育大学は2025年8月1日と2日、みらい教育共創館で「みらい教育共創フォーラム2025」を開催する。教育委員会、学校法人、企業、大学関係者を対象に同大および連携する教育委員会・企業・法人の教育に関する取組みを紹介し、産官学連携による交流と共創の機会の創出を目指す。

玉川大学と川崎市教育委員会は2025年7月15日、「連携・協力に関する協定」を締結した。この協定に基づき、教育実習等学生の受入れ・派遣に関する覚書と、教職大学院が実施する「教育・連携プログラム」に関する覚書の2件が締結された。

新渡戸文化学園は2025年8月3日、同学園の東高円寺キャンパスで、教職員や教育関係者を対象に「TEACHERS’ HUB 2025」を開催する。テーマは「まざる、かわる、ひらく」。多岐にわたるトピックの講演セッションから選択して参加でき、昼食を交えた交流の時間もある。

東京都教育委員会は、都立学校で働くICT支援員(デジタルサポーター)若干名を募集している。任用期間は2025年9月1日から2026年3月31日まで(再任用の場合あり)。応募締切は7月23日(必着)。

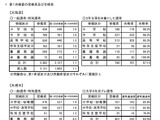

北海道教育委員会と札幌市教育委員会は2025年7月18日、2026年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考の第1次検査結果を公表した。第1次検査合格者数は、北海道採用希望が1,983人、札幌市採用希望が783人。第1次合格倍率は、北海道1.1倍、札幌市1.6倍だった。

atama plusは、AI教材を活用した入試プログラムが大東文化大学の2026年度総合型選抜入試に導入されることを発表した。

日本スポーツ振興センターと東京科学大学は2025年7月17日、スポーツの推進や理工学・医歯学の発展等を目的に包括連携協定を締結した。今後は、先進的なスポーツ医・科学研究活動の推進、医療機能の連携・協力、相互が有する知識・情報の交流と施設・設備の活用を促進する。