公教育における情報教育の普及を目指すみんなのコードは2025年7月22日、小学校の女性教員向けに特化したプログラミング教育研修プログラム「SteP」の3年間の取組みをまとめた報告書を発表した。

政府が2025年6月に決定した「女性版骨太の方針2025」では、理工系など女子学生の割合が低い分野における進学・学びの促進が重要な政策課題として位置づけられている。特に、女子中高生や教員に対する興味・関心を喚起する地域に根ざした取組みや、アンコンシャス・バイアスの解消などを含む啓発活動が求められている。みんなのコードでは、こうした背景もふまえ、2021年度から小学校女性教員向けのプログラミング研修「SteP」を実施してきた。

「2024年度(令和6年度)学校基本調査」(文部科学省)によると、小学校は教員の62.6%を女性が占めているが、みんなのコードが過去3年間にわたり現役の小学校教員対象に実施した「プログラミング教育指導教員養成塾」では、参加者の約8割を男性が占めた。その背景には、「情報主任は男性が選ばれることが多い」「研修の対象が情報主任に限定されている」など、制度的・文化的なバイアスの存在があげられる。

StePは、これらの課題に向き合い、女性教員が安心して学べる場を作り、学校現場で一歩踏み出せる環境をつくることを目的に実施。3年間の活動の中で、StePには延べ109名の女性教員が参加し、研修や授業支援、コミュニティ運営を通じて、学び合いを深めてきた。2021年度に実施した1期では、夏季休暇中に2日間の研修を実施し、授業実践や報告会を行った。あわせて、LINEオープンチャットによる参加者同士のコミュニティも立ち上げた。2期では、研修・報告会に加えて教材としてmicro:bit(マイクロビット)を提供し、現場での授業実践を後押しした。そして2024年度に実施した3期では、夏と春の2回に分けて研修を行い、参加者への継続アンケートの実施による実践と課題のまとめに取り組んだ。

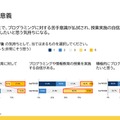

SteP1期・2期を対象としたアンケートでは、女性教員がプログラミング教育に参加しづらい構造的背景の理解、StePを通じて得られた変化や気づき、今後の課題と改善の方向性の整理・可視化に取り組んだ。その結果、StePの参加者には、すでに公的研修に参加するなど、もともと意欲的な教員が多いことがわかった。実際に、アンケート回答者の59.1%がStePに参加するまでの間に公的研修への参加経験をもち、また、22.7%は2020年の全面実施前からプログラミング授業に取り組んでいた。

一方で、半数がSteP参加以前にプログラミング授業を実施した経験がなかった。アンケートによると、SteP参加前は「プログラミングの授業に自信がある」と答えた教員は22.7%だったが、参加後にはその割合が54.5%へと増加した。また、「積極的に授業を実施したい」と回答した教員も、36.3%から77.2%へと増加した。さらに、プログラミング教育の必修化が決まったときにやりたくないと感じた層は、参加前60%から参加後0%になった。

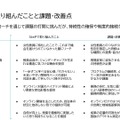

女性教員の研修参加を阻む制度的・文化的な壁や心理的な障壁を考察したところ、StePでは、対話を重視した設計を行ったり、参加者が安心して「わからない」と言える雰囲気づくりをしたことによって、参加者が対話しながら学んでいくようすがうかがえた。

一方で、業務の多忙や女性に偏った家庭・育児等による研修参加のハードルの高さ、教室での授業実践の定量的な可視化プログラムの有用性の検証を行う必要があるといった課題も浮き彫りになった。また、性別を限定したことによって教育委員会などの公的機関との連携・協力が得られにくかったこと、オンラインやハイブリッド開催によって地域性格差を考慮したものの、リアルなつながりの必要性には応えきれなかったことから、制度として定着させるための仕組みづくりも今後の課題になったという。

みんなのコード代表理事の杉之原明子氏は、「小学校は女性が多い職場なのに、プログラミング研修に参加する先生はなぜ男性が多いのだろう」といった素朴な問いからStePが始まったと振り返る。今後については「テクノロジー分野における多様性の向上を通じて、すべての子供がよりよい未来を描ける社会の実現を目指してまいります」とコメントを寄せている。