カタリバは2025年6月27日、「みんなのルールメイキング」プロジェクトのパートナーである全国の学校の先生と生徒232名を対象に「何が校則見直しの進度の差を分けるのか?」をテーマに実施した実態調査の結果を公表した。「生徒の意見を聞く場がある」という実感があるほど、校則の見直しが進む傾向がみられた。

文部科学省は2022年、教員用の生徒指導の手引き「生徒指導提要」を改訂し、子供の声を生かして校則を見直すよう求めた。また、国連の「子どもの権利条約」を踏まえ、2023年には子供の意見表明の権利を明文化した「こども基本法」も施行された。こうした流れを受け、全国で生徒が校則について考える学校が増えている。

カタリバでは2019年から、校則を起点に対話をしながら生徒主体の学校をつくる「みんなのルールメイキング」プロジェクトに取り組んでいる。今回、プロジェクトのパートナーである全国の学校の教員108名、児童生徒124名の計232名を対象に2024年11月6日~2025年2月10日にかけて質問紙(オンライン)による実態調査を実施した。

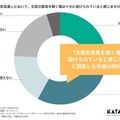

「校則見直しのプロセスに生徒の意見をどの程度取り入れるべきだと思うか」という設問に対して、調査に参加した生徒の全員が「校則見直しに生徒の意見を反映するべき」と回答した(積極的に取り入れるべき73.4%+ある程度取り入れるべき26.6%)。一方で、「校則見直しにおいて、生徒の意見を聞く場は十分に設けられていると感じるか」とたずねると、「感じる」と回答したのは全体の約6割であった(とても感じる22.6%+まあ感じる35.5%)。

また、校則見直しの進み具合を分ける要因について分析したところ、「生徒の意見を聞く場がある」実感があるほど校則見直しが進む傾向がみられた。実際に「機会や場」が設けられていることにより、生徒の「意見表明の機会がある」実感が育まれることがわかった。

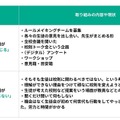

生徒の意見を聞く場が「設けられていると感じる/感じない」の回答理由を詳しくみていくと、実際に多様な形で意見を聞く「機会や場」というものの存在が浮かび上がってきた。

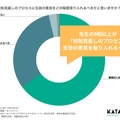

先生側の結果をみてみると、「校則見直しのプロセスに生徒の意見をどの程度取り入れるべきだと思うか」という設問に対しては、調査に参加した先生の9割以上が「生徒の意見を取り入れるべき」と回答している。

また、先生の自由記述回答を詳しくみてみると、校則見直しに実際に取り組んでいくことや、生徒の意見を聞く場や機会をもつというステップに至るまでにある、さまざまな壁や難しさが垣間みえる。「人員配置や異動の問題」「風紀上の懸念」「慣習」学校のシステムや根付いている文化など、生徒の声を聞く場を設けるということが単純な話ではないという実態が浮き彫りになっている。

筑波大学人間系助教の古田雄一氏は調査結果について「現実にはさまざまな障壁もある。はじめから完璧を目指すのではなく、まずはできることから、できる形から始めてみることも大切。一歩踏み出し、取り組みを進めていく中で、『もっとこうしたいね』『こうできたらいいね』という対話を生徒とも、また先生方の間でも重ねていくことが、より良い校則見直しや学校づくりにつながるのだと思う」などと考察している。