教育分野としては日本最大の展示会「EDIX(エディックス)東京」が、2025年4月23日から25日まで東京ビッグサイト南展示棟で開催された。初日の特別講演「GIGAスクール構想が拓く教育の未来」に登壇した文部科学省 初等中等教育局学校情報基盤・教材課長 学校デジタル化プロジェクトチームリーダーの寺島史朗氏は、教育を取り巻く環境の変化と学習指導要領改訂に向けた議論の現状や、デジタル学習基盤による学びの変革、校務DXなど、教育の今と未来について語った。

変わる子供たちの学び

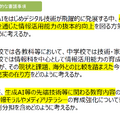

寺島氏は冒頭、教育を取り巻く環境の変化について言及。「次期の検討が開始されている学習指導要領の諮問文には“深刻さを増す少子化・高齢化、協調・競争と分断・対立により混迷の度を増すグローバル情勢、気候変動に伴う自然災害の激甚化、生成AIなどデジタル技術の発展といった大きな変化があいまって、社会や経済の先行きに対する不確実性がこれまでになく高まっています。これからの我が国を担う子供たちは、激しい変化が止まることのない時代を生きることになります”と書かれています」と読み上げ、この変化を考えるうえで重要なのは、「今の子供たちが生きる未来」と検討の前提について説明した。

さらに、「2007年生まれの子供が107歳まで生きる可能性は50%。2025年から96年前の1929年、世界恐慌の時代から現在までの変化よりも、さらに大きな変化を今の子供たちが経験することになる。人生100年時代に自ら主体的に学び続け、自らの人生の舵取りをする力を身に付けることの重要性が増している」と述べた。

GIGAスクール構想による1人1台端末やクラウド環境等のデジタル学習基盤(以下、「デジタル学習基盤」という)については、「デジタル学習基盤は子供ひとりひとりの興味や関心に応じて良さを伸ばし、困難を助ける大きな可能性をもっているとされているが、その効果的な活用はまだ途上。日本のデジタル競争力は他国に比べて遅れており、社会全体の生産性や創造性を高めていく観点からも、デジタル人材育成は喫緊の課題。重要なのはデジタルかリアルかという二項対立に陥らず、デジタルの力でリアルな学びを支えるという基本的な考え方に立ち、バランス感覚をもって取り組むこと」と、顕在化している課題について語った。

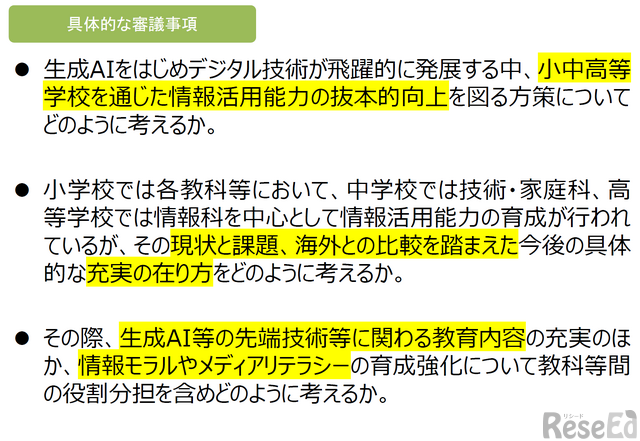

今後の具体的な審議事項としては、次の3つをあげた。

続いて、国策としてのGIGAスクール構想のさらなる推進に向けて、これまでの成果と直面する課題についてリーディングDXスクール事業の指定校等の事例や調査結果を用いて説明した。

令和元年に打ち出され、1人1台の端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、個別最適な学びと協働的な学びを実現するための基盤として位置づけられたGIGAスクール構想。その整備はほぼ完了し、個別最適な学び・協働的な学びや、学びの保障といった面で少しずつ効果が出始めている。

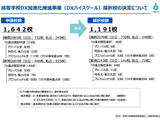

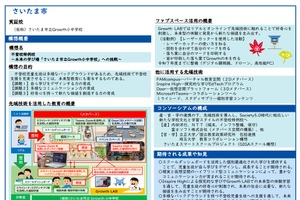

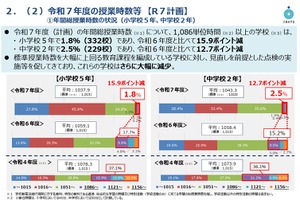

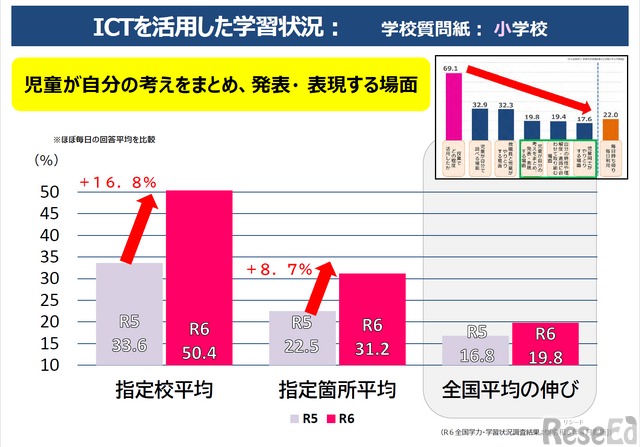

「学びの変革は起こりつつある段階であり、これをさらに上へ引き上げていくことが課題。令和6年度の全国学力・学習状況調査結果によると、小学校では約7割の学校がほぼ毎日端末を使用しているが、『自分の考えをまとめ、発表・表現する場面』での活用はまだ少なく、持ち帰りも進んでいない自治体・学校もある。中学校でも同様の傾向が見られる」とし、このような課題を解決するために文科省が実施している「リーディングDXスクール事業」の成果を報告した。

リーディングDXスクール事業754校の指定校等が、ICT・デジタル学習基盤を使った主体的・対話的で深い学びの実践に取り組んでおり、指定校と全国平均を比較すると、ICTを活用した学習状況には大きな差が見られる。

「リーディングDXスクール事業は、単に端末の使い方を教えるものではなく、デジタル学習基盤を活用した授業改善事業と言える。デジタル学習基盤を活用することで、授業の見通しや課題の提示、資料の配布などが効率化され、先生方に時間的な余裕が生まれる。この生み出された時間を子供たちの深い学びにつなげることが重要。主体的・対話的で深い学びの実現に資する学習環境を、教師にとっても持続可能な形で実現するもの」と述べ、リーディングDXのYouTubeチャンネルで公開している公開学習会などの動画視聴を勧めた。全校種・全教科等の事例も掲載準備中と伝えた。

ネットワーク整備の課題

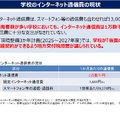

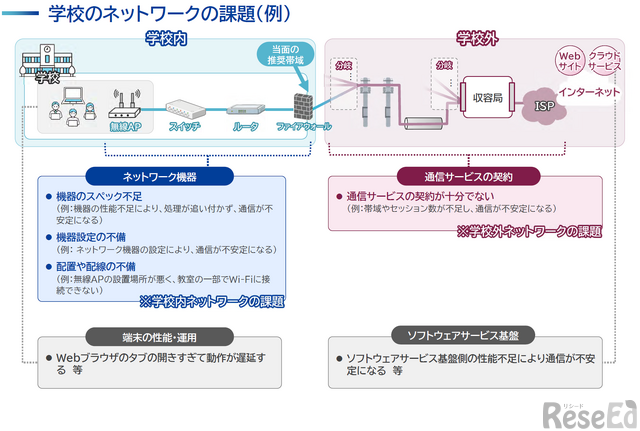

次に「GIGAスクール構想の成功には、インフラの整備が不可欠」とし、現在のネットワーク整備の課題について説明した。

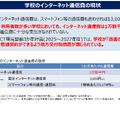

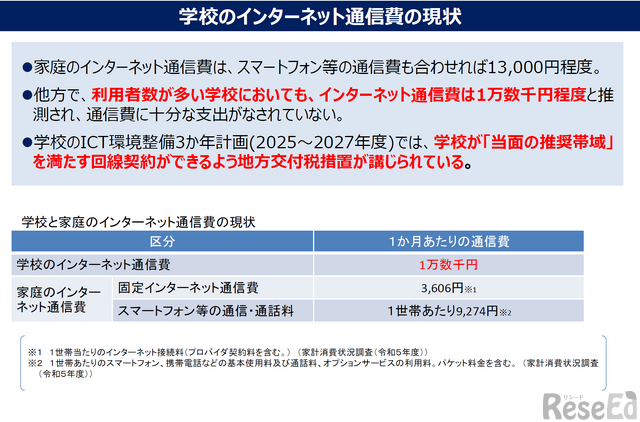

「文科省の調査によると、学校規模に応じたインターネット速度(当面の推奨帯域)を達成している学校は全国で2割程度にとどまっている。GIGAスクール構想はもともと端末とネットワークの両方を一体的に整備するもの。端末はインターネットを介してさまざまなサービスにつながることで価値を発揮するが、ネットワークが脆弱であると、上位のサービスが機能しなくなってしまう」と危機感を示した。

「これらの問題を解決するため、文科省では補助事業を用意している。まずアセスメントを行い、どこに問題があるかを調べ、その結果に基づいて機器の入れ替えなどの“治療”を行う必要がある。ある教育委員会では1Gbpsの回線を契約していたにもかかわらず、実際の授業で速度が出ていなかった。調査の結果、ルーターの性能が低いことが原因と判明し、ルーターを入れ替えることで解決した。文科省のWebサイト「教育DXサービスマップ」では、地域ごとに利用可能な通信サービスなど、有用なサービスを検索できる。各事業者のサービス内容や価格も公開されているので、自治体が適切なサービスを選択する際の参考にしていただきたい」と伝えた。

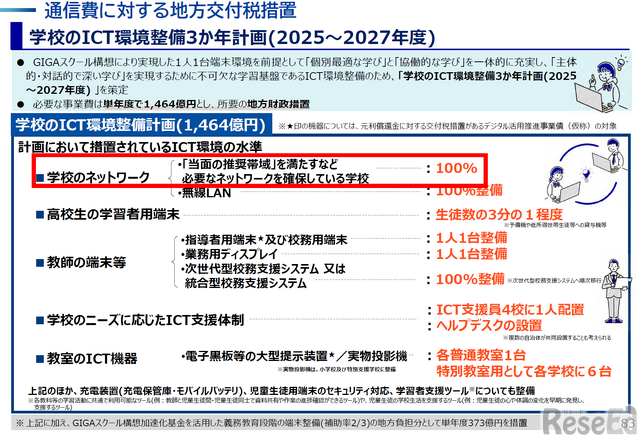

「ネットワークの改善は教員や子供の責任ではなく、行政がしっかりと整えるべきもの。インフラをしっかりと整えてこそ、教員の実践が生きてくる」とし、通信費に対する地方交付税措置に加えて、今年から総務省の地方債制度「デジタル活用推進事業債」を学校のデジタル化に向けた情報通信機器の整備に活用できるようになったことに言及し、財源の積極的な活用を呼びかけた。

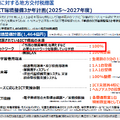

文科省は、学校におけるICT環境の整備を推進するため、「学校のICT環境整備3か年計画(2025~2027年度)」を策定。この計画では、教育のデジタル化を支える学習基盤の充実を目指し、必要な事業費を単年度1,464億円と設定し、所要の地方財政措置を講じている。さらに、GIGAスクール構想加速化基金を活用し、義務教育段階の児童生徒向け端末整備を進めるため、補助率2/3の地方負担分として単年度373億円を確保。この取組みにより、個別最適な学びと協働的な学びの充実を図り、教育の質の向上を目指している。

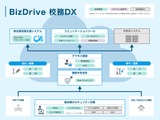

クラウドベース「次世代校務DX環境」への移行を促進

校務のデジタル化(校務DX)も重要な課題だ。現在、多くの学校では統合型校務支援システムを導入しており、9割以上の学校がシステム上で何らかの校務処理を行っている。

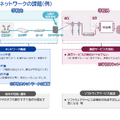

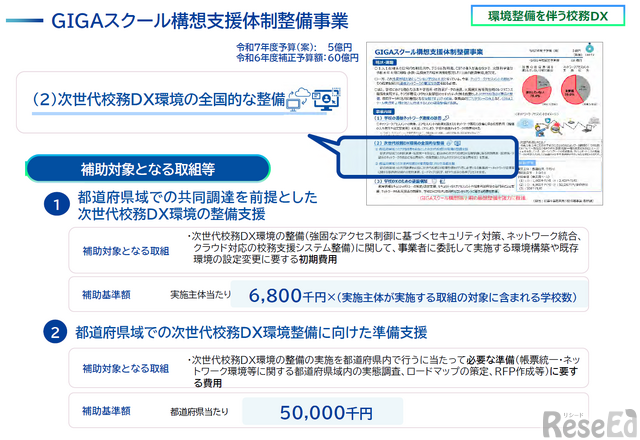

寺島氏は、「しかし、多くの学校では校務系ネットワークと学習系ネットワークが分離されている。校務系ネットワークは専用のネットワークを引いていて、職員室から専用のサーバーへ、そして職員室から教育委員会などに専用回線が引かれている。以前の考え方では、それが情報を守る大事な軸だと考えられていたためだが、現在は、クラウドベースでアクセス制御するほうが安全性が高いという考えから、ネットワークを統合する「次世代校務DX環境」への移行が進められている。これにより、校務が職員室以外でもできるようになり、校務系情報と学習系情報の連携が容易になる。また、クラウド上にあるため、物理的なサーバーの故障リスクも低減される。県域で同じシステムを使うことで、市をまたいだ人事異動があっても同じシステムが使えるようになる。このような環境整備を進めるため、文科省ではGIGAスクール構想支援体制整備事業において予算を確保し支援を行っている」と説明した。

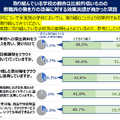

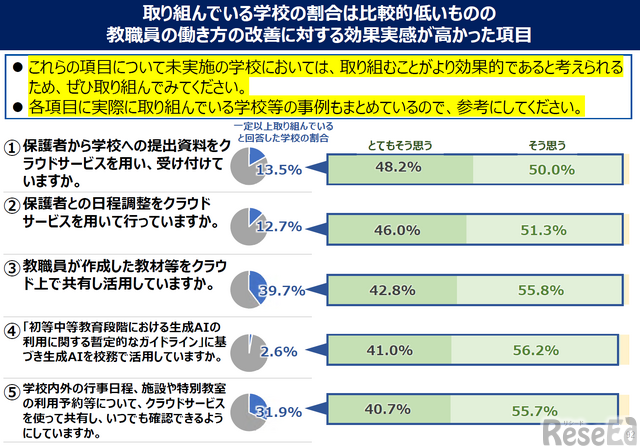

寺島氏は「校務DXが進まない理由としては、“学校内で検討する時間がない”“何から着手したら良いのかわからない”という声が多く聞かれる」とし、実際に校務DXに取り組んでいる学校で効果が高かった項目を紹介した。

文科省では校務DXを推進する際に取り組むことが望ましい項目を整理した「校務DXチェック」を作成し、各学校に自己チェックを促しており、チェックリストのポイントを解説した14分の動画も公開中だ。

寺島氏は、校務DXを進める上での重要なポイントとして3つあげた。

1.標準的な環境で今すぐできることをひとつずつ実施すること

2.教育委員会自身がルールを見直し、不必要な制限を解除すること

3.環境整備が必要なところも同時に取り組むこと

特に2点目については、「持ち帰りについて、教育委員会によるルールで禁止されているケースが多く見られる。その理由を聞くと“危険だから”という答えが4割程度。本当にそうなのか再考する必要がある」と呼びかけた。

さらに、校務DXを進めるための財源としては、先述のデジタル活用推進事業債も活用できることに言及し、「文科省では、この財源を活用したアイデアを多数考案しており、4月10日に自治体向けに通知を出している。これらのアイデアは無限に考えられるので、各自治体の状況にあわせてさまざまな取組みを検討していただきたい」と期待を述べた。

最後に寺島氏は、「校務DXは、学校現場の働き方改革や業務効率化に大きく貢献する可能性を秘めている。近道はうまくいっている学校の取組みを真似ること。できることから始め、段階的に環境整備を進めていくことで、教員が子供たちの学びに集中できる環境を整えていくことが重要」と語り、講演を締めくくった。