第16回「EDIX東京」は2025年4月23日から4月25日までの3日間、東京ビッグサイト南展示棟にて開催された。教育の課題を解決するアイデア・技術・サービスが集結したほか、会議棟では、基調講演や特別講演、EDIXゼミが行われた。

本記事では、最終日の5月25日に実施された東京学芸大学教職大学院教授の堀田 龍也氏によるセミナー「次期学習指導要領に向けた教育の情報化の最新動向」についてレポートする。

人口減少と教育・社会の変化

日本社会は現在、急速な人口減少と少子高齢化という大きな変化の中にある。堀田氏は「この変化は教育環境にも大きな影響を与えている」と言い、まずは、生産年齢人口の減少により税収が減少しており、教員の増員が難しい状況が続いている点を例にあげた。

教員が足りないという問題は、単に学生が教員を志望しないという理由だけではなく、財政的な制約も大きな要因となっている。「人口減少で教員以外のすべての業種でも人手が足りていない。そのような状況下で、税金から給料をもらう公務員を別枠で考え、充足させるのはほぼ無理だと言わざるを得ない」(堀田氏)。

また、日本の国際競争力は低下傾向にあり、「IMD世界競争力ランキング」ではOECD40か国の中で2023年は35位※にまで下がっている。1990年ごろには世界一だった日本の競争力は、平成以降急速に低下。「特に注目すべきは、G7諸国と比較すると日本だけが経済成長できていないという現実だ。約2倍の差がついており、厳しい状況だ」と堀田氏は言及した。 ※編集部注 2024年は38位

教員の働き方改革と学校の役割の見直しが急務

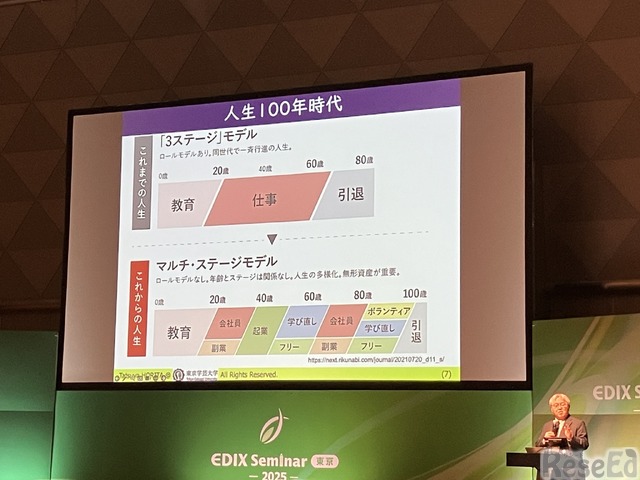

さらに、人生100年時代を迎え、働き方や教育のあり方も変化が求められている。たとえば、2007年生まれの子どもは107歳まで生きる確率が50%と言われており、60歳定年という考え方も見直されている。一方、副業も当たり前の世の中になっており、複数の仕事を掛け持ちすることで、トータルの収入を上げる人も珍しくない。

「今後は10代から60代までが皆同じ働き方ではなく、さまざまな人がいろいろな就業体系で就業する、グラデーション的な働き方ができる社会の姿が望ましいのではないか。キャリアチェンジが当たり前になれば、市場は流動化する。働きやすくなければ良い人材もやってこないし、残らない。教育現場も同じことがいえる。教員の年齢や経験に応じた多様な働き方も検討すべき課題。特に若い世代の教員の離職率が高まる中で、魅力ある職場環境の整備は急務だ」(堀田氏)。

こうした中、学校のやるべき仕事を見直し、捨てられる仕事は思い切って捨てる必要があると堀田氏は言う。一方で、デジタル技術をうまく活用して働きやすい環境を整備することも必要だ。ICTの活用によって教員の事務作業の負担を軽減し、より教育活動に集中できる環境づくりが求められている。

「実現するには教育委員会のリーダーシップが重要。教員の働き方や学校の仕組み、制度など、ガバナンスの見直しが必要だ。実際、そうしたことが実現できている都道府県に、人材が集まっている」(堀田氏)。

入試制度の変容とこれからの時代に求められる「力」

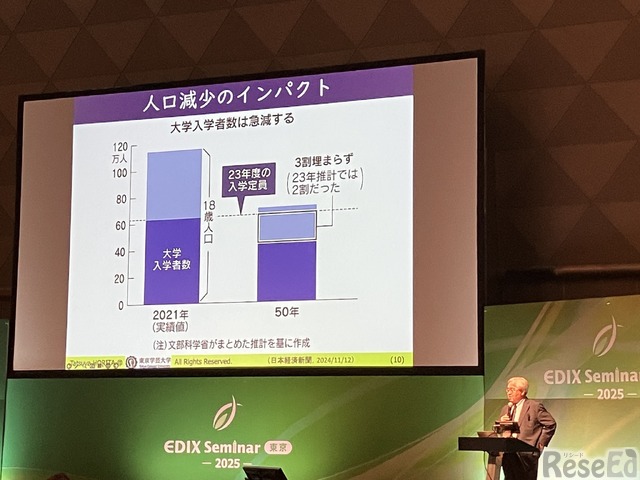

18歳人口の減少により、大学の定員割れの状況も進行している。2050年には18歳人口が60万人台になると予測されており、大学は生き残りをかけた改革が必要な時代となっている。ちなみにこのセミナーは2025年4月25日に開催されたのだが、「今日も午前中に大学の学生募集停止の報道※がある」との話題があった。 ※京都ノートルダム女子大学の2026年度からの学生募集停止の件

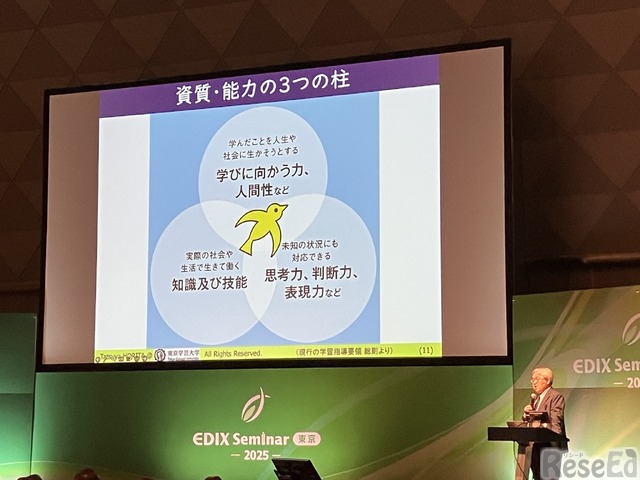

大学入試も大きく変わりつつある。各大学の総合型選抜の定員が増えており、従来の「点数」による選抜から、「何をやりたいか」「どのような人物か」を問う形へと変化。知識や技能だけでなく、主体性や協働性、問題発見・解決能力などが評価される傾向が強まっているということだ。こうした中、「これまで通用していた『入試のために勉強しろ』という学びへの促し方は、もはや通用しない。何をしたいかが問われるということは、非認知能力が大事だということ」と堀田氏。

現行の学習指導要領でも、学力の3つの柱のうち「学びに向かう力、人間性等」が最上位に位置づけられている。これは社会構造の変化を踏まえた重要な方向性であり、次期学習指導要領でも基本的な考え方は継承される見込みだという。

このような社会変化の中で子供たちに求められるのは、将来自分の人生を自ら切り開いていく力だ。「こうした力を育むことが、これからの教育に求められている。激しい変化が止まることのない時代において、自らの人生を舵取りする力を身に付けることが重要だ」と、堀田氏は語った。

個別最適な学びとデジタル活用の進展

GIGAスクール構想により、全国の学校で1人1台端末と高速通信ネットワークの整備が進んだ。コロナ禍を経て、特に2023年以降、デジタル化が急速に進展。これにより、「先生の方を向いてわかった人が手をあげるという従来型の授業から、それぞれの児童・生徒が自分の知りたいこと・調べたいことをデジタル・紙の双方を用いながら、友達と相談したり、先生に聞いたりしつつ学びを深めていくというスタイルの学びの割合が増えた」(堀田氏)。

ただし、個別で学びに向かうとなると、教科書を自力で正確に読み取れることは重要だ。堀田氏は「メディアとしての教科書を読解する能力が必要とされる」と指摘する。

そこで手助けとなるのが「ICT活用」だ。

たとえばデジタル教科書の活用。とりわけ英語教育では、ネイティブの音声を正確に聞くことができるなど、デジタル教科書ならではのメリットが生かされている。また、必要なところだけ拡大できる機能や、練習問題機能など紙の教科書にはない機能も搭載されており、学習効果を高めてくれるのではないかと期待されている。

一方、クラウドを活用することで、協働的な学びも可能となる。たとえば「他者参照」。自身の作業をしながら、クラウド上にある他者の作業内容等を参照できることで、自分の考えを形成したり、まとめ方を啓発しあったりと、多様な考え方に触れる機会が増えることで学びが深まっていく。今の「学び」は答えが1つではないどころか、答えのないものもある。こうした時代の学びとは何かを考えたとき、自分の考えをどういう根拠で、どうまとめるかが重要視される。

堀田氏は「これは、学力の『質』が変わっていくということだ」としたうえで、「今のコンピテンシー(資質・能力)ベースの学力の考え方というのは、教科書の内容理解だけでなく別のことも求められている。そのため子供たちは自身が身に付けた学びをどう発展させていくのかが問われる。それに伴い、先生の役割も変わっていく。これからはティーチングよりも、コーチング、ファシリテートといったところに、より比重が移っていくだろう」と述べた。

次期学習指導要領について

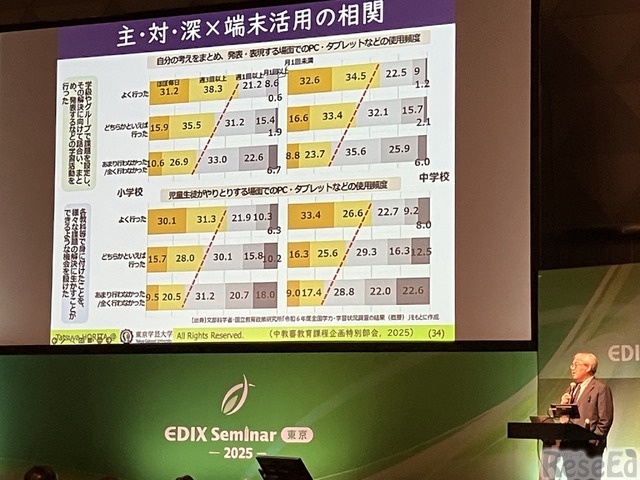

PISA2022の結果によると、GIGA環境は世界でも上位であり、学校でのICTリソースの利用しやすさの指標は、OECDの平均を上回っている。そして、「次期指導要領はGIGA端末活用を前提に進んでいく」と堀田氏。地域によってばらつきがあるものの、うまく活用のできている地域はいろいろな形で結果が出ている。全国学力・学習状況調査の結果からも、単にICTを使うだけでなく、課題解決や考えをまとめる場面でICTを活用している学校ほど学力向上の効果が見られることがわかっている。

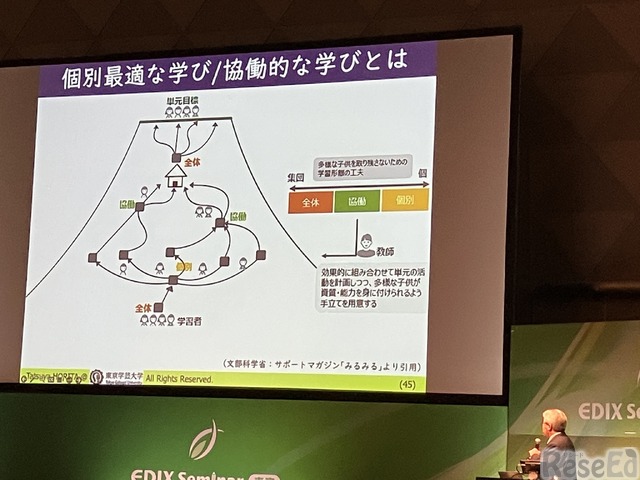

次期指導要領の検討段階でもあがったのが、「これまでの授業方法の課題」だ。一斉授業では、誰かにあわせた授業が行われる半面、合わない層も出てくる。取りこぼしのないよう、個別最適な学び・協働的な学びの実現に向けて次期学習指導要領は組まれていくことになるが、「個別化を進めても、全体(授業)はなくならない。学校種や課目、授業によっても異なってくると思うが、どのように個別と全体を組み合わせるのか、バランスを考えることが重要だ。ひとりひとりの教員の授業研究がこれからはより大事になってくる。そういう試行錯誤の時間を与える学校経営を、学校や校長はやらなければいけない」(堀田氏)。

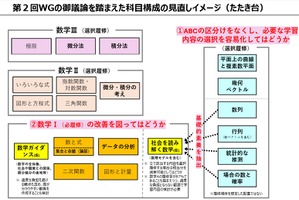

このほか次期学習指導要領についてのトピックスとしては、

・見やすくするための方策としてのWeb化の取組み

・カリキュラムオーバーロード問題解消のため学習内容の区分けを記載(教師が把握しやすくするための方策)

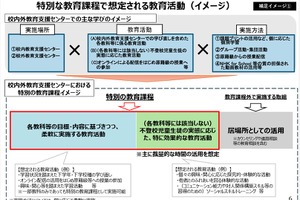

などがあげられた一方、次の学習指導要領で実現するかどうかはわからないとしながらも、「教育課程の弾力的運用を、特例校以外もできるようにすることが検討されている。学校の裁量で授業時数も含め教育課程を変えられることになれば、その学校の校長のビジョンが色濃く反映されることになり、より一層校長先生のやりがいにつながるはずだし、教育委員会の戦略的人事や学校への伴走の仕方も重要になってくる」と堀田氏は言う。

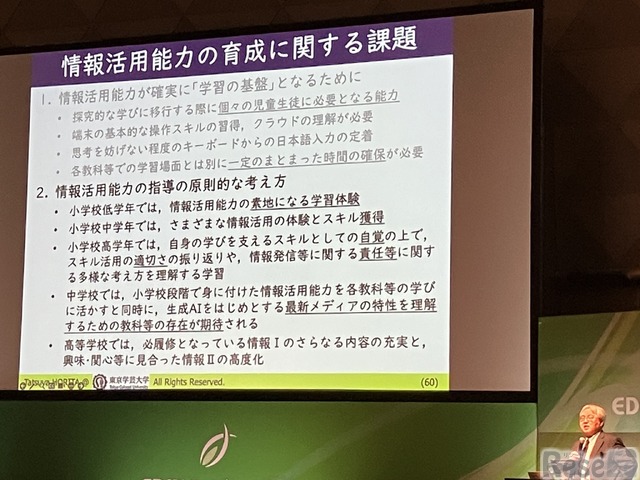

これからの教育現場では、デジタルかリアルかという二律背反ではなく、デジタルの力でリアルな学びを支えるという学びのデザインが必要とされる。デジタル学習基盤を前提とした新たな時代に立っており、教師には小・中・高すべての学校種で、情報活用能力の抜本的向上を図り、質の高い学びを実現することが求められているとした。

最後に堀田氏は、「大学では文系理系関係なく、数理データサイエンス・AI教育をやると、国が方針を出している。だから小学生のうちから、それを念頭に置いた教育をやることが望ましいと個人的に思っている」と述べ、セミナーは終了した。