2025年2月13日にオンラインで開催された「Microsoft Education EXPO 2025」にて、長野市教育委員会の轟(とどろき)博和氏が登壇し、「メタバース空間で子どもたちの居場所を作る、教育版マインクラフトの活用」と題した講演を行った。

講演では、長野市の不登校支援施設「SaSaLAND(ササランド)」の取組みや、施設内で導入している教育版マインクラフト(Minecraft: Education Edition)を活用したオンライン支援の具体例が紹介された。

子供たちが安心できる学びの場を目指して

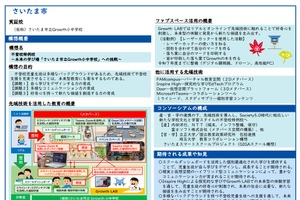

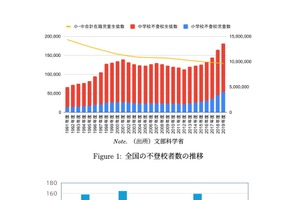

長野市では、もともと市内に7か所の教育支援センターを設置していたが、施設の老朽化や活動スペースの不足、人員体制の課題などがあり、新たな受け入れが難しい状況だった。そこで、市内の休校中だった小学校を改修し、新たな教育支援センター「SaSaLAND」を設立。受入れ人数の拡大を図り、より多くの子供たちが安心して過ごせる環境を整備したという。

コンセプトは「子供も保護者も安心できる場所」

SaSaLANDのコンセプトについて、轟氏は「子供たちが安心を実感できる居場所となることです」と話す。子供たちが自分らしくいられ、自分のペースで自己決定や自己実現を応援してもらえる。また、子供だけでなく保護者同士がつながり、話しあえることで気持ちが和らぎ、保護者や教職員、地域住民が不登校に関する理解を深められる場所となることを目指しているという。

対象者は、長野市在住で学校に行きにくい、もしくは行けない状態が続いている小中学生。運営には子供や保護者の意見が反映されており、開所日は平日のみだが、夏休みや冬休み期間も利用できる。ほかの教育支援センターやフリースクールとの併用も可能だ。無料の送迎バス運行や学校と同じ給食センターからの給食提供など、通いやすさも配慮されている。

SaSaLANDに来た日は、在籍校の「出席扱い」となる。轟氏は、「子供たちはもちろん、不登校の子供たちを支える保護者にとっても、SaSaLANDで無理なく自分のペースで過ごしながら出席扱いを受けられるのは大きなメリットではないでしょうか」と話す。

充実した設備と自由な過ごし方

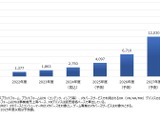

SaSaLANDは元小学校の施設を活用しているため、子供たちが自由に活動できる空間が充実している。たとえば、工作ができる「アトリエルーム」、本を読みながらくつろげる「ゴロゴロライブラリー」、思い切り体を動かせる「体育館」などがあり、子供たちはそれぞれ好きな場所で過ごしている。保護者も自由に施設内で過ごすことができ、2024年4月の開所当初から利用者は徐々に増え、12月末時点で登録者数は182人。1日あたり平均41人が利用しているという。

SaSaLANDでの活動について、「子供たちがやりたいことを大人がサポートする、という方針のもとで行っています。そのひとつとして取り入れたのが教育版マインクラフト(以下:教育版マイクラ)です」と轟氏は語った。

学校に行かなくてもオンラインでつながれる居場所を

どれだけ環境を整えても、「施設に行くのが難しい子供たち」もいる。そこで長野市が導入したのが、教育版マイクラを活用したオンライン支援だ。「リアルな居場所になかなか足を運べない子供たちのために、自宅からでも『通える』オンラインの居場所としてメタバース空間にもうひとつのSaSaLANDを作りました」と轟氏は経緯を語る。

この取組みは信州大学教育学部の三和准教授の協力を得て実現。三和准教授は「リアルとオンラインをつなぐ橋渡しのような空間になれば」と期待を寄せている。「自宅からでも良いので、とにかく人と関わってほしい。そこから少しでも気持ちが上向いてくれたら良い」という願いのもと、オンラインの居場所づくりが進められた。

参加する場所はさまざま、メタバースSaSaLAND

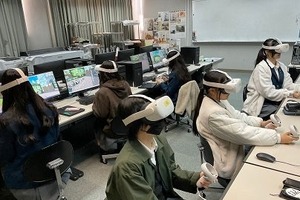

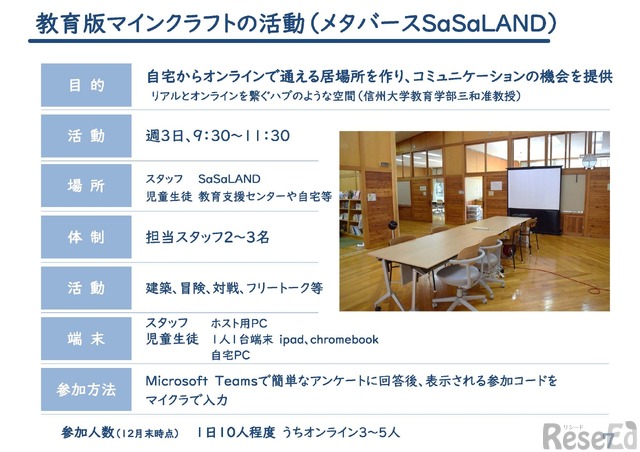

メタバースSaSaLANDの活動は週3日、午前中に2時間実施されている。SaSaLANDのスタッフがホストを立ち上げ、子供たちはSaSaLANDやほかの教育支援センター、自宅などから参加する。

毎回、2~3名のスタッフで運営し、三和准教授も参加。活動の中心は教育版マイクラの建築や冒険、対戦で、時にはフリートークの場としても活用される。たとえば、SaSaLANDの建物をマイクラ内で再現し、その中で鬼ごっこをするといった遊びも行われているという。

活動への参加にはMicrosoft Teamsを活用。子供たちが事前に簡単なアンケートに回答すると、ワールドに入るためのコードが表示される仕組みとなっている。参加者は12月末時点で1日12人程度、うちオンラインが3~5人程度で、想定よりも実際に施設に足を運んで参加する子供が多かったという。当初は学校からの参加は想定していなかったが、現在では学校側の要請を受け、校内教育支援センターの子供たちも参加するようになった。

教育版マイクラで活発なコミュニケーションに

教育版マイクラを導入して感じたことについて、轟氏は大きく3つのポイントをあげる。1つ目は「子供との相性が非常に良いこと」。マイクラは小中学生に非常に人気のあるツールであり、外へ1歩踏み出すきっかけとして最適だったと轟氏は振り返る。特に、自宅で過ごす時間が長い子供たちは、すでにマイクラに親しんでいることが多く、メタバースSaSaLANDの活動とも相性が良かったという。アバターを介したコミュニケーションも、子供たちの心理的ハードルを下げ、活発なコミュニケーションにつながったようだ。

2つ目は「コストを抑えて導入できる」点だ。教育版マイクラは、Microsoft 365のA3ライセンスを契約していれば、追加費用なしで利用できる。SaSaLANDを利用する子供たちにはすでに1人1台端末の環境が整っていたため、新たな機器購入やライセンス契約の必要がなく、コストを抑えて導入することができた。

3つ目は「セキュリティ面の安全性」だ。教育版マイクラの世界には、外部から不特定多数のプレイヤーが参加することはできない。長野市立小中学校のアカウントをもつ子供だけが一緒に活動できる環境のため、安全性がしっかりと確保されている。「知らない誰かが突然入ってきてトラブルになる心配がないので、子供たちが安心してやりたいことにチャレンジできる環境が構築できました」と轟氏は話す。

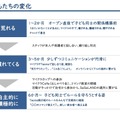

マイクラがもたらした子供たちの変化

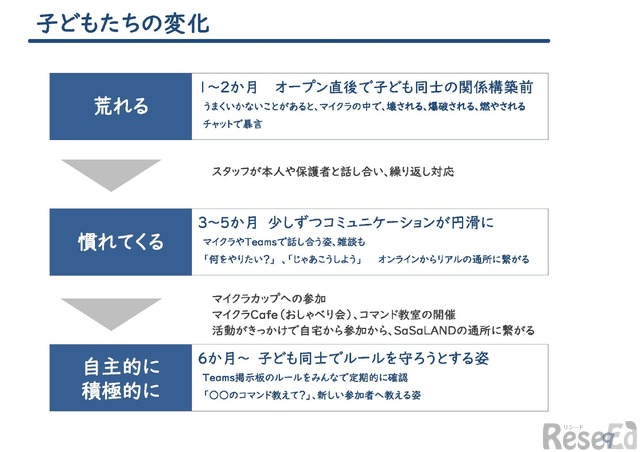

開所時から活用を始めた教育版マイクラだが、活動を続ける中で子供たちにさまざまな変化が見られるようになった。「最初の1~2か月は、マイクラの中がとにかく荒れていました。子供同士の関係がまだできていなかったため、それぞれのやりたいことがぶつかって、トラブルになることも少なくなかったのです。保護者にも協力をお願いしながら、試行錯誤を重ねて都度対応しました」(轟氏)。

だが、時間が経つにつれて子供たちの関係性が変化し始めたという。子供たちが互いの話を聞き、折り合いをつける場面が増えていったのだ。「無理に自分の意見を押し通そうとする姿は減り、少しずつ『どうすればうまくいくか』を考え、話しあいができるようになっていきました」と語る轟氏。

さらに、当初オンラインで参加していた子供が、マイクラでの活動をきっかけに実際にSaSaLANDに足を運ぶようになり、今では毎日通っているケースもある。活動を通じて子供たちが主体的に動けるようになり、その変化に轟氏もスタッフも何度となく驚かされたという。

Minecraftカップで見せた子供たちの成長

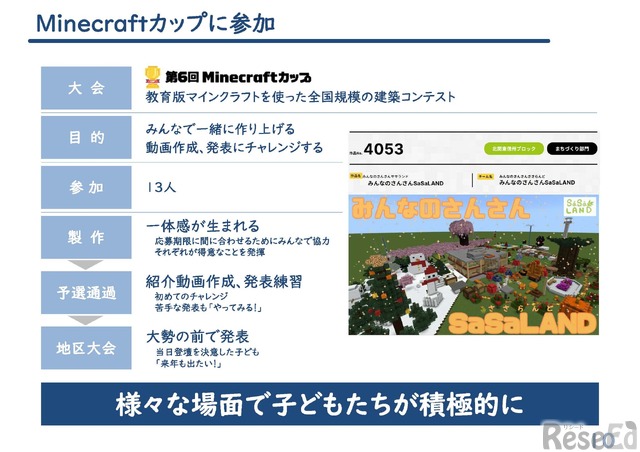

子供たちの成長を象徴するできごとのひとつが、教育版マイクラの建築コンテスト「Minecraftカップ」への挑戦だ。参加者を募ったところ、13人の子供たちが参加。「制作段階から協力しあい、自然と子供たちの間に一体感が生まれていました。お互いにアイデアを出しながら、試行錯誤を重ねる姿はとても印象的でした」と轟氏は話す。

予選を通過したあとは、作品を紹介する動画制作にも挑戦した。初めての体験に苦戦しながらも、全員で試行錯誤を重ねた。さらに、地区大会ではステージ発表があり、慣れない舞台でのプレゼンテーションにも子供たちは果敢に挑戦した。大会参加がきっかけとなり、自宅で過ごしていた子供が学校に通えるようになった事例もあるという。

教育版マイクラがもたらす可能性

教育版マイクラを通した活動は、子供たちにとって単なる遊びではなく、コミュニケーションや協力の力を育む場となっていた。轟氏は、「子供たちは、大好きなマイクラを通じて対人コミュニケーションをはじめとするたくさんの経験を積み、さまざまな壁を乗り越えて成長しています。学校に通えない子供たちの居場所としても、マイクラがもつ意義は大きなものがあると感じています」と語る。メタバースSaSaLANDが子供たちの居場所から、子供たちが積極的に行動する力を身に付ける場へと大きくフェーズを展開していった点は注目すべきポイントだ。

さらに轟氏は、導入のハードルの低さにも触れた。「GIGAスクール構想によって整備された環境の範囲で導入できる点も、非常に魅力的でした。コストも抑えられるため、『試しにやってみよう』が可能です。導入から活動まで手探りの連続でしたが、教育版マイクラには単なるゲーム以上の大きな魅力があると実感しています」と締め括った。

子供たちの認知度が高いマイクラ。教育現場で活用することで、子供たちの自主性や協調性が大きく成長した点は大きな成果だ。長野市の事例は、マイクラを単なるゲームとしてではなく、子供たちの経験を広げるツールになると捉え、積極的に活用している良い事例といえよう。これからの教育現場において、新たな可能性を切り開くツールとなり得る教育版マイクラに今後も注目したい。

プログラミングと協働的な学びを育む教育版マインクラフトMicrosoft「AI Skills Navigator」