サイバーフェリックスは2023年4月10日、OpenAI開発のAI技術「ChatGPT」を活用した研修プログラムの提供を開始することを発表した。教育現場における具体的なユースケースや業務効率化等を学ぶことができる。

市進教育グループは2023年3月、企業・官公庁・教育委員会等の法人を対象とする事業会社「市進コンサルティング」を設立した。5月10日には、新人教育を担当する企業担当者等を対象にオープンセミナーを開催する。

スポーツを「する」「みる」「ささえる」ための環境づくりを行う日本スポーツ協会(JSPO)は2023年4月10日、学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行に向け、「学校部活動の地域連携に向けた動画」をWeb公開したことを発表した。

NTTデータ関西は2023年4月より、GIGAスクール端末を利用して悩みを匿名で気軽に相談できる「こども相談チャットアプリ『ぽーち』」の提供を開始する。利用対象は小学生~高校生で、端末支給のない高校生は個人のスマートフォンやタブレットから利用可能。1か月間無償。

ELSA Corp.は2023年4月4日、同社が提供する英語発音矯正アプリ「ELSA Speak」に、生成AI技術を活用した新機能「ELSA GPT Voice AI Tutor」を搭載したことを発表した。この機能は現在、プライベートベータ版が提供されている。

河合塾は2023年4月6日、教員・教育関係者のための情報サイト「Kei-Net Plus(ケイネット・プラス)」を公開した。教育関係者にニーズの高い「入試情報」や「教科・進路指導」に役立つコンテンツをわかりやすく発信。ニュースレター配信登録も受け付けている。利用無料。

NECは2023年4月5日、GIGAスクール端末の活用状況を分析する「NECカスタマーサクセスレポート(NCSR)」をリリースしたことを発表した。2023年4月~2024年3月末までの期間限定で、NECの学習eポータルOPE導入校と教育委員会を対象に無料で各種レポートを抽出する。

保育研究プロジェクト「子ねくとラボ」を運営する明日香は、千葉県からの委託で「こどものバス送迎における安全管理研修動画」を制作した。2023年4月30日まで、千葉県公式YouTubeチャンネルにて公開中。

静岡県富士宮市のエッチ・ケー・エス(HKS)は、国土交通省のガイドラインに適合した送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置「HKS送迎バス安全見守り装置MAMORU(降車時確認式 認定番号A-029)」を発売する。

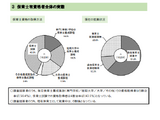

東京都は2023年3月30日、「東京都保育士実態調査」の結果を公表した。保育士としての仕事全体の「やりがい」度は約7割が「満足」と回答しているが、給与・賞与等について「満足」と回答した人は3割と低くなっている。

経済産業省は2023年4月中旬、2022年度第2次補正予算「探究的学習関連サービス等利活用促進事業費補助金(探究的な学び支援補助金2023)」の事業者登録申請の受付を開始する。4月13日と14日には、補助金の活用を検討する事業者向けにオンライン説明会を開く。

徳間書店は2023年4⽉1⽇、公立中学校における運動部活動の地域移⾏にともなう指導ポイントをわかりやすく解説した「新しい部活のつくり⽅ 地域移行にともなう指導者の教科書」を発売した。定価は2,200円(税込)。

日本数学検定協会は2023年6月より、実用数学技能検定(数検)の団体受検において「志願者ダイレクト」申込みを追加する。団体担当者による、申込作業や支払い作業等の作業負担が、大幅に軽減されるという。

SBクリエイティブは2023年3月31日~4月9日の期間限定で、新書レーベル「SB新書」の発達障害関連の電子書籍を全文無料公開する。対象書籍は、発達障害の行動や心理を解説した「発達障害 生きづらさを抱える少数派の『種族』たち」等、9タイトル。

城南進学研究社は2023年4月1日、小中学生対象のオンライン学習教材「デキタス」を大幅アップデートする。学習データの視覚化と英語検定科目の追加により、コンテンツが充実するという。

ソニーグループは2023年3月28日、好奇心を育む環境教育プログラム「CurioStep with Sony」の取組みとして、生態系をつくって、育てて、考える「シネコポータル・ワークショップ」の募集を開始した。対象は全国の小学校。申込締切は4月20日まで。参加無料。