学研ホールディングスのグループ会社であるGakkenと学研メディカルサポートは2024年11月15日、東京医療保健大学と協定を締結し、産学連携の協力推進に向けた取組みを開始した。これにより、医療教育と健康福祉の分野での貢献を目指す。

2024年10月18日、日高教は文部科学省において、教職調整額13%の実現に向けた署名を提出した。署名は、福島高教組、栃木高教組、神奈川県立高教組、静岡県独立高教組、島根高教組、徳島高教組、愛媛高教組、高知独立高教組、福岡教育連盟、大分県公高教の10単組の協力により、6,104筆が集まった。署名提出には、日高教・小野山享宏中央執行委員長(島根高教組委員長兼務)をはじめとする5名が参加し、文科省大臣官房学習基盤審議官・森孝之氏、初等中等教育局財務課課長補佐・斉藤健一氏と懇談を行った。

リシードは2024年12月26日、教育業界のキーマンによる年末特別企画ライブイベント「NEXT GIGAの学びとその先、2024年振り返り&2025年大予測」を開催する。今回で5回目の開催となる。

デジタル庁は2025年2月17日と18日、通信事業者が学校向けの広帯域通信サービスについて解説する「学校ネットワーク自治体ピッチ」を開催する。全国の地方公共団体・教育委員会を対象にライブ配信とオンデマンド配信の2つで開催予定。

京都先端科学大学と神田女学園中学校高等学校は2024年11月29日、高大連携協定を締結することを発表した。両校は「グローバル社会で活躍できる人材の育成」を共通の目標として掲げており、相互の教育交流を通じてその推進を図る。協定締結は12月3日に行われる予定だ。

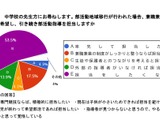

全日本教職員連盟(全日教連)は2024年11月7日、「教職員の勤務環境に関する実態および意識調査2024」の結果を公表した。中学校で地域移行が行われた場合の部活動指導は、「担当したくない」という教員が53.5%にのぼった。部活動業務を「大いにやりがいをもって取り組んでいる」と回答した中学校教員は12%にとどまった。

埼玉県は2024年11月28日、保育士不足に対応するための新たな取組みとして、保育士応援ポータルサイト「埼玉保育ナビ」をプレオープンした。県内の保育施設情報や就職支援、職場定着支援などを一元的に提供し、保育の仕事の魅力を広く発信することを目的としている。

2024年11月27日、立命館アジア太平洋大学(APU)とビズリーチが提携し、OB/OG訪問ネットワークサービス「ビズリーチ・キャンパス」を導入することを発表した。これにより、APUの学生はオンライン上で卒業生とつながり、グローバルに活躍する卒業生のキャリアに触れる機会が増える。

愛知県は、アメリカ合衆国のカリフォルニア大学バークレー校とスタートアップ支援における連携協力を目的とした覚書を2024年12月3日に締結する。締結式は午後4時から愛知県公館で行われ、愛知県の大村秀章知事とバークレー・スカイデックのキャロライン・ウィンネット代表が出席する。覚書の締結により、愛知県のスタートアップのアメリカ進出支援や、アメリカのスタートアップに愛知県のエコシステムを紹介する取組みが進められる。

GIGAスクール構想から4年以上が経過する中、学校現場におけるICT環境整備の初期対応を行う「GIGAスクールサポーター」や、日常的に教員のICT活用支援を行う「ICT支援員」の活用は依然として進んでいないことが、全国公立学校教頭会の調査結果から明らかになった。GIGAスクール構想の推進が、いまだにICT等担当職員として業務を割り振られた教員に頼らざるを得ない状況であることが推測される。

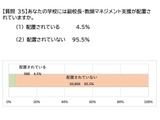

2024年度(令和6年度)から始まった副校長・教頭マネジメント支援員制度について、配置をしている学校は全国公立小中学校のわずか4.5%であることが、全国公立学校教頭会の調査結果から明らかになった。先行して実施している東京都での配置率が高く、東京を除く道府県の配置率は2%程度となっている。

2023年度(令和5年度)、全国の公立小中学校の約2割が教員欠員を補充できていなかったことが、全国公立学校教頭会の調査結果から明らかになった。2024年度は年度当初での欠員がさらに増加しており、学校現場において教職員不足が極めて厳しい状況にあることがわかる。

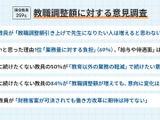

教育のオープン化を目指すクジラボは、全国の小学校から特別支援学校までの現役教員259名を対象に、教職調整額引き上げ案に関する調査を実施した。調査結果によると、96.4%の教員が「教職調整額引き上げで先生になりたい人は増えない」と回答。さらに、教員の多くが業務量の負担を辞職理由にあげ、給与や待遇面の改善よりも業務改善を求めていることが明らかになった。

テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)は2024年11月25日、京都市伏見区に位置する龍谷大学と、学生交流や施設の共同利用、文化活動などを促進するための覚書を締結した。2025年1月に京都市に新拠点「TUJ京都」を開設する予定のTUJは、同拠点の近隣にある龍谷大学との連携を通じて、国際的な教育環境の拡充を目指す。

テンプル大学ジャパンキャンパス(TUJ)は2024年11月25日、大阪府教育委員会と連携協力に関する協定を締結した。この協定は、高校生を対象とした多様な機会の提供や教職員の資質向上を目的とした研修の提供、教育課題の解決に係る調査および研究の実施を目的としている。

龍谷大学は2024年11月18日、滋賀県立東大津高等学校と高大連携に関する包括協定を締結した。また、翌19日には龍谷大学先端理工学部と滋賀県立国際情報高等学校が技術者教育に関する覚書を締結した。これにより、デジタル分野の人材育成を目的としたDXハイスクール事業の推進が期待される。