文部科学省は2025年9月5日、教育課程企画特別部会の第12回会議を開き、次期学習指導要領に向けて論点を整理した素案を公表した。新たに学校ごとに授業時数を一定の範囲で調整できる「調整授業時数制度」の創設を盛り込んでいる。

学習指導要領とは、全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、学校教育法等に基づき、小・中・高校ごとに教育課程(カリキュラム)を編成する際の基準を定めたもの。おおむね10年ごとに改訂されており、次期学習指導要領は2030年度から順次、小中高校で導入予定となっている。

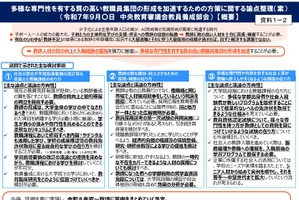

今回の「論点整理(素案)」は、文部科学省の中央教育審議会 教育課程企画特別部会で資料公開されたもの。基本的な考え方としては、「主体的・対話的で深い学びの実装」「多様性の包摂」「実現可能性の確保」の3つを柱とし、情報教育の拡充や授業時数の弾力化、教科書の精選などを行うこととしている。

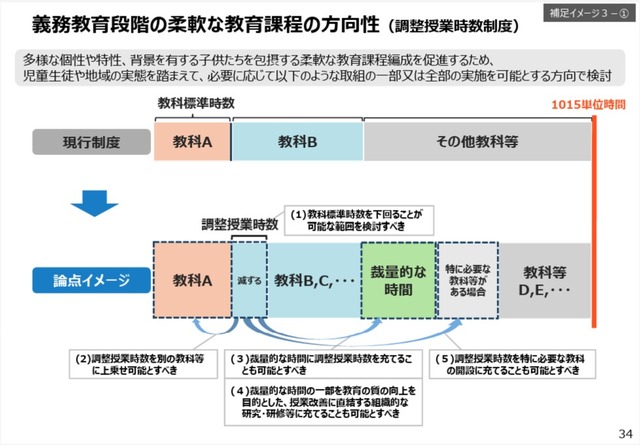

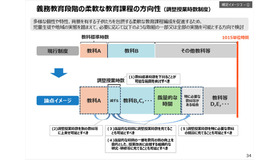

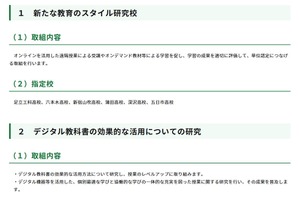

新たに創設予定の「調整授業時数制度」は、多様な子供たちを包摂できる教育課程の実現に向け、標準授業時数の弾力化を可能とするもの。学習指導要領に示された標準授業時数を基準としつつ、各学校が地域や児童生徒の実態に応じて調整できるようにする。調整の結果、生まれた時間は学校独自の教育課程に充てることができる。

現行の学習指導要領では、学年ごと・教科ごとに標準授業時数を設定しているため、学校の特色を出しにくく、不登校や特別な配慮を要する児童生徒に柔軟に対応できないといった課題が指摘されてきた。新制度の創設により、「余白」が生まれ、探究的な学習や体験活動にも時間を充てられるようになるとしている。

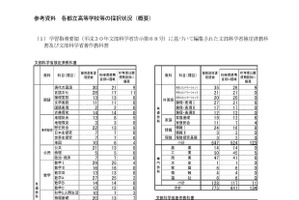

このほかにも、高校の英語教育では入学時点で高度な外国語の運用能力を有していることが外部試験で明らかな場合などに、科目の履修を免除する仕組みの創設なども検討している。

今後、この素案をもとに教育課程企画特別部会で「論点整理」を取りまとめ、教育課程部会に報告。評価特別部会や総則・WGにおいて、教科ごとの課題等を十分に踏まえて検討し、2026年夏ごろまでに一定の取りまとめを行う。その後は、教育課程部会での「審議まとめ」を経たうえで、2026年度中に答申を取りまとめられるよう、検討を進めるとしている。