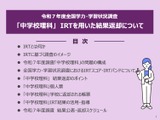

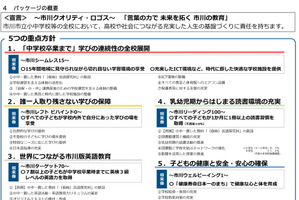

大阪府は、グローバル社会をリードする人材を育成する目的でGLHS(グローバルリーダーズハイスクール)10校を指定している。GLHSでは育成するべき力のひとつに英語運用能力を掲げており、実社会で活用できる生きた英語力育成を図るため、大阪府ではGLHS を対象に2025年度から1年生の4月、5月にプレテストとして「CEFR B2後半迄測定可能なTOEFL Junior」を導入した。今後は、2年生が2026年度3学期にポストテストを実施する予定だ。

TOEFL Juniorは、英語を母国語としない世界の中学校・高校の生徒を対象とし、世界中の英語教育のカリキュラムを参考に開発されているのが特徴だ。英語で教え、英語で学ぶアカデミックな環境におけるコミュニケーション能力を、正確に測定するようにつくられている。

各校はTOEFL Juniorをどのように活用し、英語教育の中でどのように位置付けていくのか。また、TOEFL Juniorでどのような効果が得られるのか。GLHS10校のひとつで府内屈指の進学校である茨木高校の高江洲良昌校長、ならびに英語科教諭の衛藤健先生、岡坂康大先生、加藤晃浩先生、木山陽介先生に同校の英語教育やTOEFL Juniorの活用などについて話を聞いた。

英語運用能力向上の客観的な指標

--TOEFL JuniorをGLHSで導入した背景についてお聞かせください。

高江洲校長:GLHSの目的のひとつに「英語運用能力の向上」があり、それを測る客観的な指標が必要でした。GLHSの生徒は1年次と2年次の2回、TOEFL Juniorを受験することで、英語運用能力の伸びを具体的に測ろうと考えています。普段の英語学習の成果が反映される信頼性の高いテストであることが選定の理由のひとつです。また、将来、国公立大学で国費留学を考える際にTOEFL ITPを受けるケースも多いため、高校時代からTOEFLに慣れておくことは有益です。

もうひとつの背景として、現在の公立高校入試の課題があります。大阪府の公立高校入試では英検2級保持者に対して当日の英語の得点80%を保証する優遇措置があります。そのため、入学前に英検2級を取得するものの、その後英語の学習をやめてしまうケースが見られます。これは英語運用能力を高めるうえで望ましくない状況であり、生徒が継続して学習に取り組むための新たな指標が必要でした。

--TOEFL Juniorの具体的な活用について教えてください。

高江洲校長:1年生の春に1回目、次に2年生の冬に2回目を受けます。その結果から、高校の英語教育で英語運用能力がどれだけ伸びたのかを計測し、GLHS10校の英語教員の間でいかに生徒の英語の能力を高めていくかを議論し、研鑽を積んでいく予定です。

英語4技能を大学入試と実社会に生かす

--茨木高校の英語教育についてお伺いします。

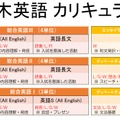

衛藤先生:本校は伝統ある進学校で、生徒の大部分が難関国公立大学への進学を目指して勉強に取り組んでいますので、大学入試で一定の結果を出せる力を身に付けることがニーズのひとつです。また、GLHSの1校として、将来、生徒たちが社会で活躍する際に英語を実践的に活用できる人材となることが期待されており、生徒の多くも、ゆくゆくはそうした形で英語を活用できるようになりたいと考えているようです。それら2つのニーズに応える英語力を付ける授業づくりを心掛けています。

--生徒の英語4技能を磨くために、授業ではどのような取組みをしているのでしょうか。

衛藤先生:生徒が教材の内容と自身の人生観や経験を結び付けられるよう工夫しています。たとえば、読んだ英文について生徒自身の感想を述べさせたり、関連する経験を共有させたりすることで、自発的なアウトプットへのモチベーション向上につなげています。また、教科書で扱うテーマについて、関連する新聞記事やネットニュースなど異なる視点から論じられている例を示すようにしています。生徒たちはそれぞれの視点の違いを比較し、どちらにより共感できるかを考えるのです。

このように、教科書の題材を自分事として捉え、深く考察したうえで自分の意見を表現できる流れを、日々の授業の中で意識的に作り出すようにしています。

加藤先生:本校の特徴として各教員の個性を生かした授業の実践があり、私は、自身の海外経験をケーススタディとして活用しています。「この場面でこんな状況になったとき、あなたならどうするか?」という問いかけから始め、生徒同士でペアになって話し合った後、実際に私が取った行動とその結果を共有し、海外経験を追体験する形で授業に導入しています。それを踏まえて、教科書の内容に入ります。教科書の本文は状況設定が丁寧になされているので、その設定を出発点とした授業を展開します。生徒の思考の流れをイメージして発問を差し挟みつつ、生徒が自分で考えて、単語をつなぎながらでも意見を伝えようとするように持っていく。教材の主題を中心に据えることで、自然とインプット・アウトプットの技能統合型の授業が実現できていると感じています。

入学当初の生徒は「言いたいことはあるけれど、英語で表現できない」とつまずくことも多いですが、日々の学習で語彙を増やしながら、英単語の並べ方ひとつでニュアンスが変わることを実感してもらいます。単語の羅列であったものから、徐々にフレーズを作り、最終的には文として表現できるよう、きめ細かなフィードバックを通じて表現力を磨いていくようにしています。

木山先生:私は、今求められている実践的な英語力の育成を最重要目標としています。そのため、授業は英語で行い、特に生徒とのやり取りを重視した「コミュニカティブアプローチ」を採用しています。教材の内容を一方的に伝えるのではなく、生徒自身の考えを引き出しながら本文理解を深め、それに対する反応を促すという双方向的な授業を心がけています。

現在、24時間ニュース専門局の素材をもとにした教材を使用しリスニングの授業を行っていますが、ニュースのタイトルから内容を推測することから始め、語彙の理解を深め、最終的には自分たちの意見を発表する機会を設けています。豊富なインプットを土台としながら、最終的にはアウトプットへとつなげていく授業展開によって、語彙力、リスニング、リーディング、スピーキングといった総合的な英語力を育成することを目指しています。その際、教師が一方的に教えるのではなく、質問を通じて生徒から答えを引き出していくことを重視して、授業全体としてはインプットとアウトプットの比率を概ね8:2程度に設定しています。

岡坂先生:私の授業では「英語を話すための雰囲気づくり」を大切にしています。そのために授業冒頭にウォームアップとして、スモールトークや、単語を説明してパートナーに予想してもらう「Describing game」などを取り入れています。また、文法と議論を学ぶ「ディベートディスカッション」の授業では、生徒同士でお互いに必要な情報を英語で質疑応答させるなど、実際のコミュニケーションの中で英文法を体得できるよう意識した授業を行っています。

英文をしっかり使って工夫しながら話しているようすはうかがえるものの、一方で、生徒同士のディスカッションにはまだ物足りなさを感じています。私から指示がなくても、お互いに質問し合って意見をどんどん深め合えるような環境をもっと作っていけたらと思います。

衛藤先生:生徒たちはこれまで、英語能力をテストの点数で評価されてきた経験から、「失敗したくない」「減点されたくない」という意識が強く働き、実際に英語を話したり書いたりする場面で萎縮してしまう傾向があります。私は、英語学習を体育や芸術の授業に近いものとして捉えています。つまり、基本的な要点を押さえた後は、生徒自身が実践を重ねていくことが大切なのです。ある程度の知識が揃った後は、自ら挑戦してみてほしい。そして授業に積極的に参加することの重要性を、生徒たち自身に理解してもらいたいです。

もうひとつ課題として感じているのは、生徒は英語で質問するのが苦手だということ。コミュニケーションを円滑にするうえでは質問が大事だという視点を持ってもらい、生徒が実際に英語を使う働きかけをしています。

英語に対する抵抗感がなくなり自ら発信

--さまざまな工夫をされていますが、生徒にどのような変化が見られますか。

衛藤先生:本校では1年次に「B&Sプログラム(Brothers & Sisters Program)」という、大阪大学の留学生との交流行事を実施しています。この行事は生徒主体で運営されており、委員の生徒たちが企画から準備まで担当しています。印象深かったのは、私のクラスのB&S委員が作成した英語のプレゼンテーション資料です。そのスライドが、私が普段の授業で使用しているものとよく似た構成で、プレゼンテーションの内容も非常に充実していました。生徒たちが日々の授業で学んだことを実践的なスキルとして活用できるようになっているようすを目の当たりにし、嬉しかったですね。

木山先生:私はB&Sの担当教員として、委員の生徒たちが大阪大学を訪問し、留学生に企画を説明する場面に立ち会いました。1年生とは思えないほど堂々と説明する姿に感銘を受けました。当日のプログラムも素晴らしい成果をあげ、昼食時には生徒たちが自然に留学生の隣に座り、打ち解けた雰囲気で会話を楽しんでいました。これは日頃の授業で英語を使うことに慣れ親しんでいるからこそ、言葉の壁を感じることなく交流できたのだと実感しています。

岡坂先生:本当にそのとおりで、英語でのやり取りにまったく抵抗を感じなくなっていると感じました。

加藤先生:入学当初は、オールイングリッシュの授業についていくことに苦労する生徒も多いのですが、生徒同士で助け合いながら理解しようと努める姿勢が見られます。生徒の声を聞いていると、徐々に授業の内容がわかるようになってきているのを実感できます。

私は英語学習には2つの重要な側面があると考えています。ひとつは実用的なコミュニケーションスキルとしての側面、もうひとつは英語特有の表現方法や物の見方、文化的背景を学ぶ学問や教養としての側面です。この両面をバランス良く育んでいくことが大切なのではないでしょうか。

--TOEFL Juniorが御校の英語教育にどのように役立っているか教えてください。

加藤先生:TOEFL Juniorは、生徒たちの英語学習への意欲を高める重要な役割を果たしています。本校の生徒の約9割が英検2級を取得していますが、TOEFL Juniorの結果は生徒によってかなり差があります。特に、思うような結果が出なかった生徒にとっては、さらなる努力の必要性を実感する良い機会となっています。

一方、1年生の担当者には成績上位者・下位者のリストを提供し、これを授業運営にも活用しています。たとえば1年生のオールイングリッシュの授業では、ときに意識的に成績上位者を指名することで、「茨木高校では英語で英語を学ぶ」という雰囲気づくりを促進しています。

衛藤先生:普段の英語教育の成果をスコアとして測れる点は、魅力ですよね。本校の英語教育の方針を進めていくための後押しの材料になればと考えています。また、生徒たちの変化を見る中で、我々が授業のスタイルや取組みをしっかりと振り返る機会が得られるのも、メリットだと受け止めています。

自立した英語学習者へ

--生徒たちにはどのような変化を期待していますか。

衛藤先生:TOEFL Juniorを2回受けることで、自分がどう変化したのかを知り課題をみつけるなど、生徒自身がテストから学ぶことを期待しています。語学学習は生涯学習ですので、今後も英語を学び続けられるような自分なりのスタイル・型を身に付けて次のステップへ進んでいくような、自立した英語学習者になってもらいたいと思います。

木山先生:TOEFLで問われている英語運用能力というものは非常に精度が高いので、単純に文章を訳すだけではなく、聞いたことに対して自分で発言していくとか、読んだことに対してディスカッションするなどの意識が浸透していくことを期待しています。

岡坂先生:TOEFL Juniorでは発言の意図や行間を読まなければならない質問も多いので、TOEFL Juniorを受けることを通して行間を読もうとする姿勢や意識を、生徒自身が身に付けてくれたら良いと思います。

--最後にメッセージをお願いします。

高江洲校長:教育界は、かつての「questionに答える」ことを追い求めてきた教育から、「Solve a problem」という、さまざまな問題を解決していくという方向に舵を切りました。これは「答える」から「応える」に変わってきているということです。その分準備は多岐にわたりますが、それらを喜んでやってくれる教員が本校には多く、自慢のひとつです。良い人材と、そうした人材が生み出す取組みがリンクするよう、これからも進んでいけたらと思います。

--ありがとうございました。

英語で英語を教え、さらに英語で社会問題などを考え意見を発信して話を深めていくなど、多彩かつ実用的な英語教育を行っている茨木高校。今年度からTOEFL Juniorが導入されたことにより、同校の英語教育によって生徒それぞれの英語力がどのように伸び、どのように変わったかという詳細データが得られることとなった。データをもとに、生徒は英語学習に一層励み、教員はさらに授業内容をブラッシュアップし、また、成功事例や他校との比較をもとに改善が重ねられていくのだろう。英語の運用能力向上を測り、より英語教育を高めていく指標として、TOEFL Juniorは現場の先生方からも期待されている。

大阪府立茨木高等学校WebサイトTOEFL Juniorに関する資料請求は、こちらから