文部科学省のあべ俊子大臣は2025年10月3日の記者会見で、全国学生調査および外国人の子供の就学状況等調査、全国学力・学習状況調査の結果を報告し、見解を示した。全国学生調査では学問分野ごとの学習時間差など、日本の教育現場が直面する課題が浮き彫りになっている。

文部科学省は、学生目線からの大学教育と学びの実態把握を目的に、全国学生調査を実施し、第4回調査の結果を9月30日に公表した。調査では、学問分野によって学生の学習時間に大きな差があることが明らかになった。

あべ俊子大臣は「学部学生の最終学年では、医学獣医学系の学生で実習や国家試験のための学習時間が長い一方、人文社会学系の学生は少ない」、また「人文社会学系の学生は数理・統計・データサイエンスに関する知識が身に付いている割合が理工農の分野に比べて低い」ことが判明したと報告。この差を埋めるため、学習環境の構築や数理・統計・データサイエンスの知識取得を支援する必要性を強調した。

一方、2024年度の外国人の子供の就学状況調査では、学齢相当の外国人の子供が約16万人に達し、前回調査より1万人以上増加したことが確認された。外国人児童生徒の増加にともない、文部科学省では日本語指導の教員確保など受け入れ体制の整備を推進。今後も支援の充実に向けて検討を進める意向を示した。

また、全国学力・学習状況調査では、2025年度から結果公表方法が見直され、3段階に分けて発表されるようになった。具体的には、結果返却の早期化と分析データの充実が図られ、学習指導に役立つ内容へ変更された。

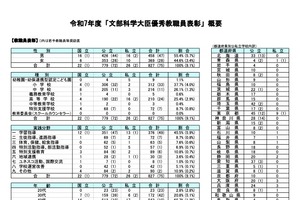

文部科学省は、各都道府県・指定都市の平均正答率とIRTバンドの層の分布は、全国的なばらつきの傾向と大きな差は見られないと判断した一方、一部の都道府県・指定都市では全国平均と比べて、10ポイント以上多いなど地域差があったことを明らかにした。各都道府県等の結果は、「都道府県・指定都市別ノート」を新たに作成し詳細を分析。ノートを含め、分析結果を踏まえ、今後の取組みに活用してほしいとした。