医療的ケア児の学校生活に付添う保護者が特別支援学校で3.8%、幼小中高校で12.7%にのぼることが2025年7月16日、文部科学省の実態調査でわかった。登下校時のみの付添いは特支で約6割、幼小中高で約5割とさらに多い。

文部科学省は、2024年度(令和6年度)の学校における医療的ケアに関する実態調査および通級による指導実施状況調査の結果を公表した。このうち、医療的ケアに関する実態調査は国公私立の幼小中高校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、教育委員会を対象に、2024年5月1日時点のデータを集計している。

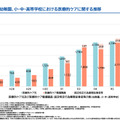

調査によると、医療的ケアが必要な幼児児童生徒の数は、特別支援学校が8,700人(前年度比135人増)、幼・小・中・高校(以下、普通学校)が2,559人(前年度比360人増)。対応する医療的ケア看護職員の数は、特別支援学校で3,419人(前年度比293人増)、普通学校で2,471人(前年度比360人増)で、いずれも増加した。

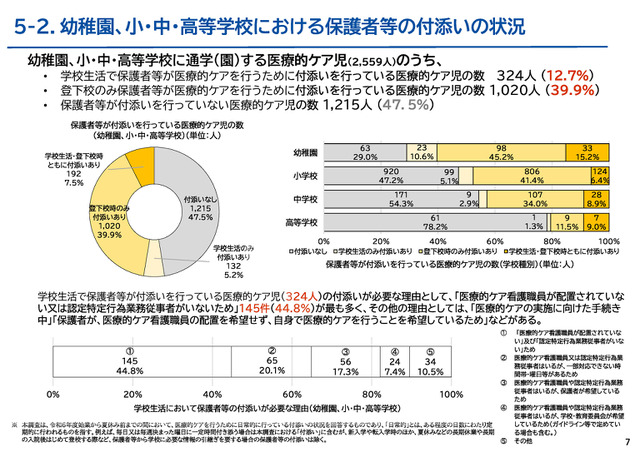

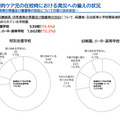

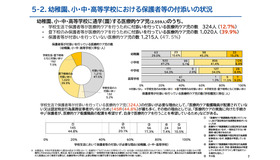

学校生活で医療的ケア児に付添う保護者の割合は、特別支援学校で3.8%、普通学校で12.7%。登下校時の付添いは、特別支援学校で59.3%、普通学校で47.4%とさらに高い。付添いが必要な理由は、特別支援学校では「医療的ケア看護職員や認定特定行為業務従事者はいるが、学校・教育委員会が希望しているため(ガイドライン等で定めている場合も含む)」48.7%でもっとも多かったが、普通学校では「医療的ケア看護職員または認定特定行為業務従事者がいないため」44.8%がもっとも多かった。

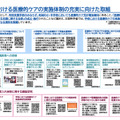

医療的ケア児の在校時における発災への備えの状況をみると、保護者・主治医等と学校関係者間で協議して取り決め済みの学校は、特別支援学校で40.9%、普通学校で54.4%。2025年度に取り決め予定の学校を含めると、特別支援学校で83.1%、普通学校で90.7%となった。発災後、保護者らが長期間来校できず、校内で医療的ケア児が待機する時間が長期化すると命に関わる事案となることもあるため、不測の事態に備えて一層の取組みが求められる。

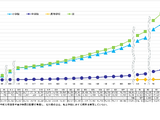

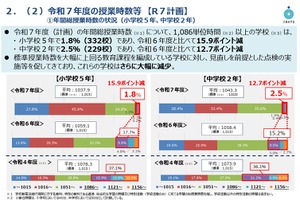

一方、通級による指導実施状況調査によると、2023年度に通級による指導を受けている児童生徒数は、全体で20万3,376人(前年度比5,033人増)だった。内訳をみると公立小学校が16万6,403 人(前年度比1,835人増)、公立中学校が3万4,393人(前年度比2,878人増)、公立高校が2,327人(前年度比314人増)で、いずれも前年度より増加した。

通級による指導を受けている児童生徒が在籍する学校数は、公立小学校が1万4,620校、公立中学校が4,741校、公立高校が423校。通級による指導が十分に実施されていない都道府県も見られ、地域差が存在した。

通級による指導については、本人や保護者がその仕組みや意義等を理解し、納得したうえで指導を受け、本人が障害による学習上または生活上の困難を主体的に改善・克服できるようにすることが重要となる。2022年度に同省が調査した「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果」によると、「学習面または行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒は、小学校・中学校全体で8.8%、高校全体で2.2%みられたという。

文部科学省は、今回の両調査の結果を踏まえ、各都道府県教育委員会などへ対応を求める通知を出している。