教育分野としては日本最大の展示会「EDIX(エディックス)東京」が、2024年5月8日から10日まで東京ビッグサイト西展示棟で開催された。初日の特別講演「大学入学者選抜をめぐる最新動向について」に登壇した文部科学省 高等教育局 大学教育・入試課 大学入試室長 平野博紀氏は、大学入学者選抜改革の進捗状況と、新学習指導要領に対応した令和7年度の大学入試について最新動向を語った。

大学入学者選抜の変遷

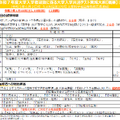

大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は、大学入学志願者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することをおもな目的として、大学が共同して実施する試験だ。現行の共通テスト導入に至るまでの背景は、1979年(昭和54年)度より実施された共通一次学力試験(以下、共通一次)に遡る。

共通一次は、各大学の2次試験との組み合わせによる多様な選抜の実現に寄与するとともに、難問・奇問を排した良質な問題を確保した一方で、私立大学が基本的に参加しなかったことから、効果が限定的で、5教科7科目(昭和62年度から5教科5科目)の画一的な利用が大学の序列化をもたらすなどの課題が生じた。このため、選抜に利用する教科・科目は各大学が自由に選択可能とし、設置主体を問わず各大学が多様な選抜資料の1つとして利用でき、大学入試の個性化・多様化に貢献する試験として大学入試センター試験(センター試験)を導入し、1990年(平成2年)度より実施となった。

平野氏は、センター試験に代わり2021年(令和3年度)より実施となった大学入学共通テストについて、「学習指導要領の改定により、学力の3要素(①知識・技能 ②思考力・判断力・表現力 ③主体性をもって多様な人々と協働して学ぶ態度)を高校までの教育で伸ばしていくことになったことから、マークシート方式であっても思考力・判断力・表現力を図る出題になった。センター試験はプレーンな問題が多い印象だったが、共通テストは、どのように学ぶかを踏まえた場面設定を重視し、さまざまな資料をもとに答えにたどり着くよう、思考力・判断力・表現力を発揮し得たかを求められる内容になっている」と数学の問題を例に解説した。

「大学入学者選抜改革は、高校教育と大学入学後の教育が別のものではなく、高校から大学へとしっかりとバトンを渡し、伸ばしていきましょうということ。学習指導要領がある中で教育されている小・中・高等学校と、各大学の考え方によって教育研究を行っている大学とはスタイルが違う。これをどうつなぐかが大学入学者選抜ということになるが、大学入試の改革イコール高大接続改革ではない。高等学校教育も大学教育も変わっていく」と概念を説明した。

記述式問題と英語の外部検定試験活用見送りの理由

共通テストは、学力の3要素を多面的・総合的に評価する入試への転換を目指したもの。「国語」「数学I」「数学I・数学A」についてマークシート式問題に加え、記述式問題を出題すること、英語については、「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技能を適切に評価するため、民間事業者等により広く実施され、一定の評価が定着している資格・検定試験を活用することが実施方針に含まれていたが、見送りになった。

平野氏はその理由について「記述式問題は、質の高い採点者の確保、正確な採点、採点結果と自己採点の不一致などが課題となった。また、英語の外部検定試験活用については、地域的、経済的問題、障害のある受験者への配慮、異なる試験を活用することの公平性などが課題となり、共通テストの枠組みで取り入れることはやめることになった。その代わり、個別選抜で各大学の取組みを後押しすることになった。ただ誤解のないように申し上げると、先ほど申し上げたように共通テストとセンター試験は同じなのかと言われるとそうではない。高等学校での教育の変化とともに変わってきている」と強調した。

年内入試約5割、女子枠設置大学の増加

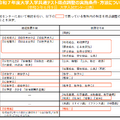

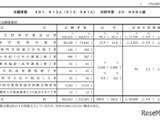

次に平野氏は令和4年度入学者選抜の入試方法別入学者割合(国公私立計)を示し、個別大学における入学者選抜試験の現況について説明した。

「いわゆる年内入試と呼ばれる入試の枠が増え、現在は大学入学者の約5割が総合型選抜と学校推薦型選抜で入学している。AO入試と呼ばれていたころから比べると、総合型選抜で入学してくる学生は、入学後の伸びが良かったり、リーダーシップをもっていたり、ポジティブな部分が非常に評価されるようになってきた。各大学に調査したところ、個別試験でこれらの選抜を実施することは負担も大きいが、一般選抜とは違った良いところをもった学生が入学してくる、という評価が見られた」

次々に発表されている理工系の女子枠については、「多様な価値観が集まるキャンパスを実現するという観点から、多様性をもたらす存在を受け入れるような選抜を行うということ。なぜ女子枠がいるのかとよく聞かれるが、私自身はすべての大学や分野で必要だとは必ずしも思わない。性別に限らず、家庭環境、居住地域、国籍など、多様性の中で学びが深まるかどうか。女性だから単に加点するのではなく、多様性を発揮する力を備えているかどうかに着目した入試ができているかどうか大学が説明できることが重要」と語った。

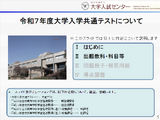

2025年(令和7年)度入試のポイント

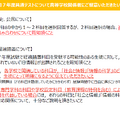

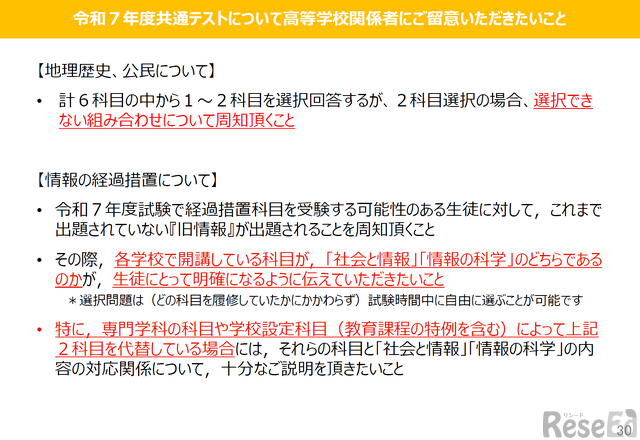

来年度の共通テストについては「新課程対応、旧課程対応の2本が走っているが、いちばん大きな変化は教科として『情報』が増えること。試験時間は国語が90分に、数学②は70分と10分ずつ増える。また『地理歴史、公民』は2科目選択の場合、選択できない組合せがあるので、高等学校関係者の方は留意していただきたい。『情報』については、新教育課程『情報I』と経過措置科目『旧情報』(現行の教育課程「社会と情報」「情報の科学」対応)がある。生徒はどちらを受けていたのか理解したうえで選択するよう注意が必要」と呼びかけた。

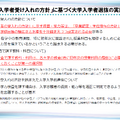

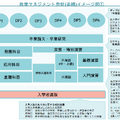

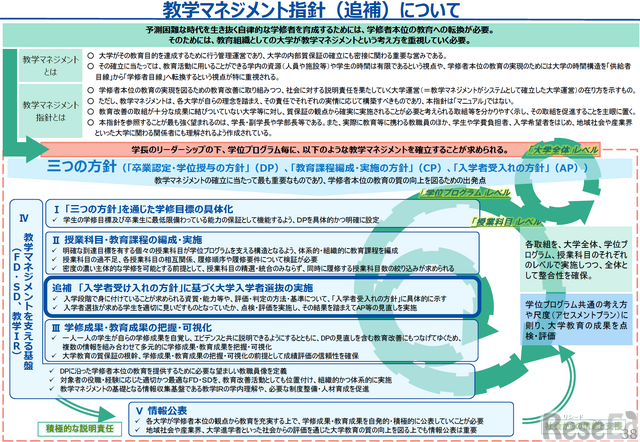

さらに平野氏は、今後の大学入試について、大学が教育成果をあげるために示した「教学マネジメント指針」について語った。ディプロマポリシー「卒業認定・学位授与の方針」、カリキュラムポリシー「教育課程編成・実施の方針」、アドミッションポリシー「入学者受入れの方針」3つの指針のうち、アドミッションポリシーについては、「かみ砕いて言うと、入学段階で求められる資質・能力は、卒業段階で求める能力のレベルと幅広さを踏まえて決めてください、ということ」と言及。アドミッションポリシーとカリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの間に乖離等があるケースのイメージ図を用いて説明した。

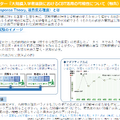

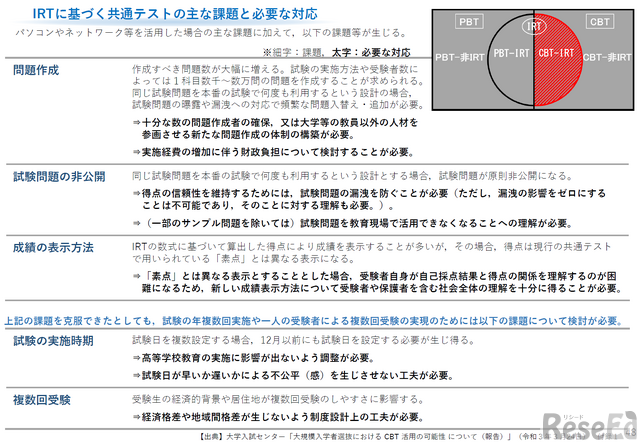

共通テストのCBT(Computer Based Testing)の導入に関しては、「結論としては直ちにCBTを導入することは難しい。たしかに今の共通テストは紙であるがゆえに、印刷しなければならない、同一問題同一時刻実施しなければならないなど制約がある。仮にCBTが導入されれば解答ログを取得できたり、複数問題を用意し複数回実施できたりするなど受験生にメリットはある。しかし公正公平な形で50万人弱の受験者に問題、会場、パソコン、ネットワークなど環境を用意できるかどうかについては、紙に比べて難易度が高い。異なる試験問題に解答した受験者同士の能力を比較し、統計的品質が管理された試験問題を出題するといった、IRT(Item Response Theory, 項目反応理論)に基づく共通テストにはまだ多くの課題がある」と語った。

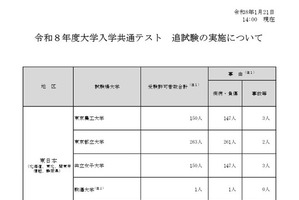

「CBTはやらないということではなく、個別大学の選抜では課題をクリアして実現できる可能性がある。令和7年度入学者選抜では、電気通信大学が、従来のペーパーテストに加えCBTを活用した科目『情報I』を含む選抜を日本で初めて実施する」とし、今後の個別大学でのCBT活用に期待を示した。

最後に、「総合型選抜、学校推薦型選抜など多様な能力を多面的に確認する入試での入学者が多くなってきている。共通テストも知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力をしっかりと確認できる形式に変わってきている。大学の個別試験も多様化している。次回の共通テストは新課程と旧課程が併存する。高校の先生にはよく確認していただきたい。中長期的な話として、大学には、卒業時に学位を与えるのにふさわしい学生が、スタートラインに立ってもらえる入試を考えていただきたい」と述べ講演を締めくくった。