グッドワークスは、小中高の教育機関向けに生成AIを活用した情報科目の学習補助Webアプリ「Tech Nexus(テックネクサス)」を開発し、2025年11月1日よりサービスの提供を開始した。

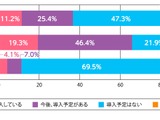

仙台大学AI教育研究チームは2025年10月30、「学生と教員を対象とした生成AIの教育利用状況と意識に関する全国調査 2024年-2025年比較調査」の報告書を公表した。

愛知県は2025年11月4日、DXやAIなどの成長分野で即戦力となる「高度なものづくり人材」の育成を目的に、県立の高等専門学校を新設する方針を明らかにした。愛知総合工科高等学校校地内に併設予定で、文部科学省へ認可を申請し、最短で2029年4月開校を目指す。

神奈川県立生田東高等学校は、1人1台iPad環境のもと、ロイロノートをほぼすべての授業で活用し、生徒の思考の可視化や自己調整学習、学びの個別最適化に取り組んでいる。ICTと生成AIを組みあわせた授業を展開する同校の授業見学とインタビューを実施し、学びの変化を聞いた。

先週(2025年10月27日~10月31日)公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。小中学生の不登校が過去最多35万人、子供を熊から守る取組強化へ、公立中の部活動・小学校の体育専科教員らの兼業推進などのニュースがあった。

ミマモルメと日本電気(NEC)が連携し、顔認証技術を活用したスクールバスにおける見守りサービスを2025年11月から販売する。本サービスは、子供の登下校情報を保護者に知らせ、顔認証技術を活用してリアルタイムで乗降情報を配信する。

ベネッセコーポレーションは2025年10月31日、高校向けの領域横断型デジタルサービス「グロースナビ」を2026年4月より全国で提供開始すると発表した。探究・進路・教科の3領域を連携し、生徒の学習データを可視化・蓄積することで個別最適な指導を実現するとともに、教員の負荷軽減を図る。

メガネブランド「Zoff」との連携により、女子聖学院中学校高等学校が2025年10月27日より、強い日差しや紫外線から生徒たちの目を守ることを目的に、国内で初めて学校生活での指定サングラス着用が可能になった。

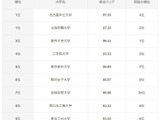

日経BPコンサルティングは2025年10月24日、「大学スマホ・サイト ユーザビリティ調査 2025-2026」の結果を公表した。総合ランキング1位は名古屋市立大と北海学園大の2校が並んだ。順位の上昇幅でみると東京科学大の187ランクアップが目を引く。

菅公学生服は「部活動の必要性と地域移行の現状」に関する調査結果を公開した。調査結果によれば、教員の8割以上が部活動を「必要」と感じており、特に中学校では地域移行が進んでいることが明らかになった。

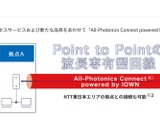

NTT西日本と大阪大学は、2025年10月21日から、次世代通信「All-Photonics Connect powered by IOWN」を活用したモバイルフロントホールの実証実験を開始した。光技術と移動通信システムの融合により、通信インフラの強化を図る。

先週(2025年10月20日~10月24日)公開された記事から、教育業界の動向を振り返る。電子黒板向けAIアプリ「MIRAI FLOW」画像や音声も処理、中学校35人学級実現への方針、京都の東山中学・高校にサイバー攻撃などのニュースがあった。

アマゾン ウェブ サービス ジャパン(以下、AWSジャパン)は、2025年10月23日、「教育DXに向けたAWSの取組・新施策、最新事例に関する記者説明会」を開催した。冒頭、AWSジャパン執行役員パブリックセクター技術統括本部長瀧澤与一氏が登壇し、教育分野のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する新サービス「ITX for Education」を発表した。

2025年10月17日、東京都市大学とElsevier社が協力し、同大学専任教員の研究成果を誰でも自由にアクセスできる新たな研究者ポータルサイトを開設した。

さつきは、教育現場における電子黒板のAI活用を推進するAIアプリ「MIRAI FLOW」の提供を2025年9月30日より開始した。同アプリは、自社製電子黒板「ミライタッチ」上で利用可能であり、専用のアプリストアからダウンロードできる。

東京通信大学は2025年10月20日、NTTの次世代大規模言語モデル(LLM)「tsuzumi 2」の導入決定を発表した。教育現場での導入事例は同大が初。