旺文社教育情報センターは2025年11月21日、2026年大学入試の学外試験場について取りまとめ、結果を発表した。2026年は、国公立大の約29%(51大学)、私立大の約65%(383大学)が一般選抜で設置する。前年と比べ私立大で設置大学数が減少している。

大学が自校キャンパスの所在地以外の都市に設ける学外試験場は、遠隔地の受験生にとって地元で受験できるため、交通費や宿泊代を節約でき、心理的にも体力的にも負担が軽くなる。

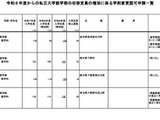

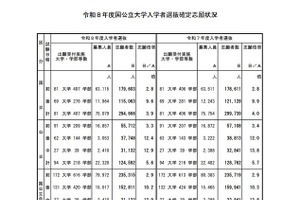

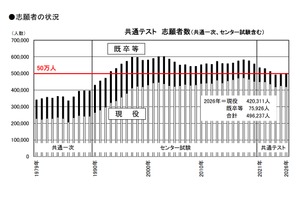

2026年は、国公立では51大学(国立16大学・公立35大学)が一般選抜の個別試験(2次)で設け、大学数では全国公立大の約29%を占める。また、私立では383大学と全体の約65%が一般選抜の独自入試で設置する。しかし、コロナ禍の直前、2019年入試の設置状況と比べると、大学数は「国公立大=53→51、私立大=419→383」と減少、設置率は「国公立大=約31%→約29%、私立大=約72%→約65%」と低下し、特に私立で退潮傾向が目立つ。

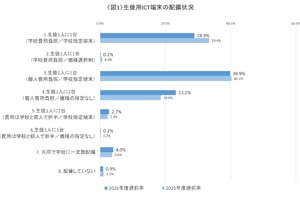

旺文社によると、地元志向の継続的な強まり、会場費などコスト増、情報漏洩などのリスク回避、総合型・学校推薦型選抜の募集枠拡大と人気アップなどが要因としてあげられるという。

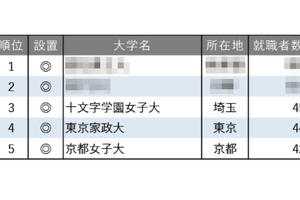

学外試験会場の設置状況を都市別(周辺都市への設置も含む)にみると、国公立大では、東京・名古屋が各24大学でもっとも多く、ついで大阪(18大学)、福岡(13大学)、札幌(12大学)と続く。

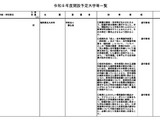

私立大では、一般選抜(独自入試)で学外試験場を「設けていない」大学数が、2025年に比べ「194→202」に増加、占有率も「約33%→約35%」とアップした。一方、総合型・学校推薦型選抜では、学科試験中心・併願可の「学力試験型」で学外試験場を新設・増設する傾向がみられた。私立大では共通テスト利用方式が実質的に学外試験場の機能も果たす(個別試験を課さないケースが大部分)が、学外試験場を設けず、共通テスト利用方式も実施しない大学が49大学(新設3大学を含む)と私立大全体の約8%を占める。2025年比で12大学増え、占有率もアップ(2025年は約6%)した。