こども家庭庁は2024年(令和6年)地域児童福祉事業等調査の結果を公表した。認可外保育施設の約2割程度は、認可を検討している一方で、「移行の方法がわからない」とする回答がもっとも多くあがり、移行プロセスの明確化が十分に機能していない実態が明らかになった。

地域児童福祉事業等調査は、保育を中心とした児童福祉事業に対する市町村の取組み実態を把握し、児童福祉行政施策を推進するための基礎資料を得ることを目的とした調査。市町村事業調査、認可外保育施設利用世帯調査、認可外保育施設調査で構成され、それぞれ3年周期で実施。このうち2024年度調査は、認可外保育施設調査を実施し、1万4,827施設から回答を得た。調査結果の公表日は2025年10月31日。

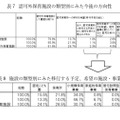

認可外保育施設の内訳は、「事業所内保育施設」7,288か所、「ベビーホテル」870か所、「居宅訪問型保育事業(以下、ベビーシッター事業者)」6,416か所、「その他の認可外保育施設(以下、その他)」4,481か所。利用児童数は「事業所内保育施設」9万9,982人、「ベビーシッター事業者」8,892人、「その他」8万7,810人など。特に事業所内保育施設では、0~2歳児の割合が64.9%にのぼり、企業が働く保護者のニーズに応じた形で低年齢児の受け皿になっている実態がみえた。

保育従事者1人あたりの利用児童数は、「ベビーシッター事業者」1.3人に対し、「その他」は2.9人と、施設形態によって子供との関わり方が大きく異なる。設置主体にも違いがあり、「事業所内保育施設」は約8割が法人だが、「ベビーシッター事業者」の92.6%は個人運営で、運営規模や経営基盤には大きな幅があった。

月額利用料を見ると、「事業所内保育施設」は0~2歳で「3~5万円未満」、3~6歳では「1~3万円未満」が最多。ベビーシッター事業者では全年齢で「1万円未満」がもっとも多く、施設形態ごとに費用負担が大きく変わる。平均額は約1.5万~6万円と幅広く、無償化制度の対象となる世帯でも、年齢や施設によって負担感は一様ではない。認可外保育の利用は、自治体の保育枠や移動距離、預かり時間の柔軟さといった事情が強く影響していることがうかがえる。

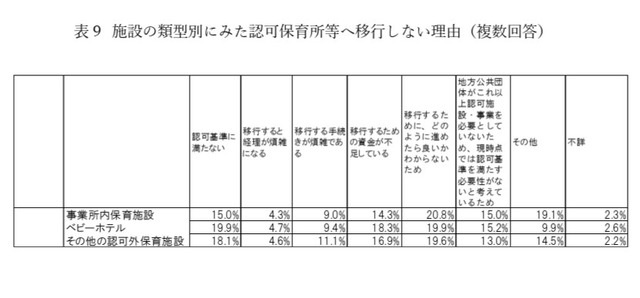

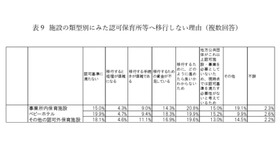

認可への移行を検討する施設も一定数存在するが、移行済み・移行検討中をあわせても全体の2割程度にとどまった。移行を阻む要因は、「移行するために、どのように進めたらよいかわからない」「認可基準に満たない」「移行するための資金が不足している」などの回答が多くあがり、制度的な支援や移行プロセスの明確化が十分に機能していない実態が浮き彫りとなった。