世界経済がビジネスにおけるAIの影響に対応する中で、英語の役割は重要性を増している。英語は長らく国際ビジネスの共通語(lingua franca)だが、AIやAI翻訳が職場の定型業務の一部や事務的な業務を人間の代わりに担い始め、企業はAIでは置き換えられないソフトスキルやヒューマンスキル…コミュニケーション、コラボレーション、リーダーシップなど…をもつ人材の採用にますます注目している。英語はもはや単なる大学入試の一科目ではない。人生の多くの目標を達成するための鍵だ。

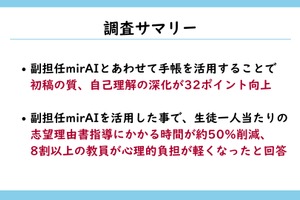

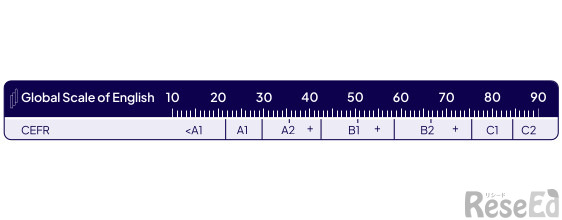

国境を越えたコミュニケーションにおける英語の重要性を考慮すると、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)やGlobal Scale of English(GSE)など、国際的に認められた基準に基づく指導が極めて重要だ。日本においてCEFR指標の普及を牽引する東京外国語大学 大学院 総合国際学研究院 教授の投野由紀夫氏と、ピアソンのGlobal Scale of English シニア・ディレクター マイク・メイヤー氏に話を聞いた。

言語教育に革新をもたらしたCEFRを日本の教育現場へ

--まずはバックグラウンドと専門分野を教えてください。

投野氏:専門は外国語教育とコーパス言語学です。コーパス言語学を本格的に学ぶ前から、学習辞典や語彙習得の分野で10年ほど研究していました。また、CEFRを研究に活用しており、日本人学習者の英語力レベルをより正確に把握するためのCEFR-Jプロジェクトでは代表を務めています。

メイヤー氏:大学でフランス語と文学を専攻した後、5年間フランスで英語教師を務めました。その後イギリスに戻り、英語と応用言語学の修士課程を修め、その経験を生かして出版業界で二か国語辞典の執筆者として最初の職を得ました。ピアソンには20年以上前にロングマン辞書部門に関わる形で加わり、13年前にGSEのチームに移りました。昨年、GSEは発表から10周年を迎えています。

--CEFRとの関わりについて教えてください。

投野氏:私がCEFRのことを初めて耳にしたのは2004年ごろ、ヨーロッパでCEFRが注目され始めていた時期です。ちょうど最初の科研プロジェクトを始めたころでした。各国の外国語運用能力基準を調査している中でCEFRにも注目するようになりました。4年間のプロジェクト終盤には、その影響力と教育効果を実感し、「日本独自の基準を作るより、CEFRを自国向けにどう応用するかを研究するべき」と考えるようになりました。

メイヤー氏:私が英語を教えていた1980年代後半にはCEFRは存在しておらず、「初級」「中級」「上級」といった大まかな分類でした。2001年に言語運用能力を表現するための基準としてCEFRが登場した当初は、もしかしたら現在もその傾向があるかもしれませんが、主に評価するための基準として捉えられていました。CEFRはもちろん学習、指導、そして評価のすべてを支援するために作られましたが、多くの教師は現場で使うのに苦労していました。この課題意識と先生の日々の仕事を助けたいという思いが、GSEと関連リソースの開発につながっています。

投野氏:私が携わった科研プロジェクトの第1フェーズは、英語の運用能力を評価する基準に関する国際的な状況の調査として始まりました。その中でCEFRと出会い、「CEFRのような枠組みを構築する具体的方法は?」というテーマが浮上してきました。

CEFRは「Can Doディスクリプタ」(レベル・技能別に言語を使ってできること、を平易な表現で記述したもの)の集合体です。第2フェーズ(2008~2011年度)では、CEFRのような参照枠の構築方法を理解するため、私たちも同様のアプローチでCan Do ディスクリプタを作成し、本家のCEFRと同様、約5,000人のデータを用いてディスクリプタの難易度を統計的手法を用いて判定し、2012年にCEFR-J Version 1として公開しました。

第3から第4フェーズ(2012~2015年度、2016~2019年度)では、ディスクリプタに基づいた語彙・文法・テキストなどの言語材料のレベル別整備、およびアセスメントの開発に取り組み、レベル判定ツールやパフォーマンステストなどを作成。第5フェーズ(2020~2024年度)では、さいたま市や京都市の学校と連携し、CEFR-Jの教材や指標が授業や学習成果にどう役立つかを検証する実践研究を行いました。

こうした取組みを通じて、私たちは約20年にわたり、CEFR-Jの研究と実践を継続してきたのです。

学習支援を強化するCEFR-JとGSEとは

--CEFR-Jを立ち上げた背景を教えてください。

投野氏:日本でも、CEFRはテストやレベル分けの観点から語られることが多いのが実情です。しかし本来、CEFRは学習者の現状を記述するための“メタ言語”であり、「目標と現状にどれくらい差があるか」「そのギャップをどう埋めるか」をより良く知れるツールとして授業や学習にも幅広く応用できる機能をもっています。こうした多面的な活用を促すためにも、CEFR-Jプロジェクトを立ち上げました。

また、従来のCEFRが採用する「6段階」は、「初級」や「中級」等、もともと英語教材にあった区分に基づく設計です。開発初期のCEFRプロジェクト内では「細分化しすぎると複雑になり誰も使わなくなるのではないか」との懸念がありました。ですが私は、より細かなスケールによって学習支援の幅が広がると考え、CEFR-Jにおいて特にAレベルのさらなる細分化に注目しました。具体的には、日本に多いまだレベルが低い学習者からでもCEFRを活用できるよう、A1よりも下の「Pre-A1」レベルを新たに設定し、その他のレベルについても細分化を進めたのです。

メイヤー氏:CEFRに当初「Pre-A1」がなかったのは、ヨーロッパでは言語の類似性ゆえに学習者がこのレベルにとどまる期間がとても短いからです。しかし、ヨーロッパ以外の世界の多くの地域にはこれは当てはまりません。CEFRの世界的な利用拡大に伴い、改訂されたCEFRの別冊には下位のレベルが追加されました。

--GSEでは、CEFRのどのような課題の補完を目指したのでしょうか。

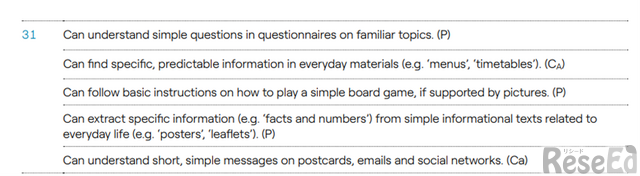

メイヤー氏:CEFRは、世界中の言語学習、指導、評価に革命をもたらしました。元々、ヨーロッパ内の学業や就労に伴う移動を支援するためにヨーロッパ言語の習熟度を共通の基準で比較できるように設計されました。そのため、文法や語彙など理論上の知識ではなく、機能的な能力(学習者がその言語で「できること(Can Do)」)を重視しています。また、このCan Doアプローチは「できないこと」を定義する代わりに学習者の習熟度を前向きに表現することで、学習者の意欲と自信を高める上でも重要です。

しかし、CEFRが世界中の多くの国や機関で広く使用されるのに伴い、その実践に関していくつかの課題が浮き彫りになりました。私たちはGSEの開発において、これらの課題に対処し、日々の学習、指導、評価を支援する枠組みを構築することを目指しました。

上達を確認できる数値スケール

メイヤー氏:CEFRの課題のひとつは、特に学習者がBレベルに到達すると、次のレベルに進むまでに非常に長い時間がかかることです。何年も同じレベルに留まると、モチベーションを失いかねません。もちろん、学習者は実際には全く同じレベルにいるわけではなく、次のCEFRレベルへ進むのに十分なほどには上達していないのです。CEFRに対応しつつ心理測定的に妥当なスケールを用いることで、より頻繁に、より詳細に進捗を測ることができ、学習者がCEFRのどのレベルにいるのか正確に把握することができます。同じB1レベル内でも上達していると知れることは、学習者にとって大きなモチベーションになります。

目的の異なる学習者に対応する学習目標の枠組み

メイヤー氏:CEFRがおもに一般的な英語を学ぶ成人を対象としていたのに対して、GSEは学習目標の範囲を拡大し、幼児からビジネス、アカデミックまで幅広い学習者を対象としています。学習目標の開発は、世界中の6,000人以上もの教師との協働で進められました。GSEの学習目標には、Scaffolding(学習者の「足場かけ」となる支援)も組み込まれています。学習者が支援のもとで「できること」を評価することで自信と意欲を高めるScaffoldingは、学習・教授プロセスにおいて重要な要素です。

現場での活用を意識した実践ツールの整備

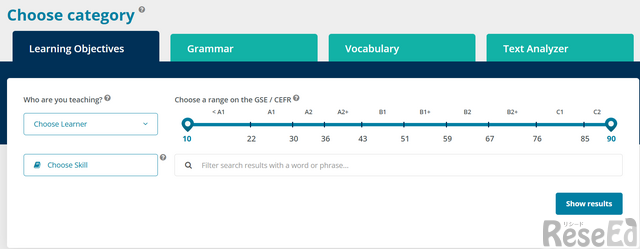

メイヤー氏:教師がGSEをより簡単に導入できるよう、「GSE Teacher Toolkit」を開発しました。無料で使える検索可能なオンラインのデータベースで、機能別の学習目標に加え、文法と語彙のデータを収録しています。前述の通り、CEFRはヨーロッパの言語を対象とした枠組みですが、GSEは英語のために開発されました。教師と学習者をさらに支援する文法と語彙のデータベースの開発が可能になったのもそのためです。

投野氏: GSEは英語に特化し、「10~90の数値スケール」と「細かな学習目標設定」をもつ点がユニークですね。スケールの幅が広すぎると一定の段階にいる学習者は進歩を実感しづらいため、細かいスケールや明確な学習目標が必要です。

GSEとCEFR-Jの導入事例と教育現場での可能性

--GSE導入の具体的事例を教えてください。

メイヤー氏:この10年間、世界中の教師、教育機関、政府にGSEを採用いただいてきました。数年前には、パナマでGSEを使った国家カリキュラムの構築プロジェクトに参加しました。近年は、学習者と教師の英語力を同時に向上させるという意欲的な目標を掲げたモンゴルで教育省と共に同様のプロジェクトに取り組んでいます。

このようなプロジェクトを推進する政府は、国内の英語力の向上と経済成長に直接の関係を認めています。

インドネシアにおけるGSE Partner School programの始動は、ピアソンのもっとも大掛かりなプロジェクトのひとつです。小・中・高の教員の、目標達成型教育におけるスキル向上を支援しています。教員向けの研修、教材、アセスメントはすべてGSEに沿っているため、学習成果にGSEがどれだけ貢献したかが実証可能です。初年度の影響を調査した結果、生徒たちのGSEスコアが平均5ポイント向上し、国際平均と並んだことが判明しました。さらに教員からは、「指導に対する自信が高まった」「生徒の学習意欲が増した」などの声をいただいています。

また教育機関レベルでは、オーストラリア、サウジアラビア、ラテンアメリカの複数の学校・大学と連携し、GSEを用いた英語プログラムを検証してきました。世界各国の認定団体にも、品質保証の基準としてGSEを国際基準として採用いただいています。

--CEFR-J の活用はどのように進んでいったのでしょうか。

投野氏: 日本におけるCEFR導入は、比較的ゆっくりと、段階的に進みました。2004年にCEFRの日本語訳が出ると同時にCEFR-Jプロジェクトを立ち上げましたが、文科省や教育委員会に影響が及ぶまで約10年かかりました。それ以来、2年ごとにシンポジウムを開き、成果やリソースを継続的に公開してきました。

2012年以降、GSEなどの具体的な指標に注目が集まる中、CEFR-Jも実用的なツール整備を進めました。たとえば、英文を入力するとCEFRレベルや語彙・文法の傾向がわかるプログラムなどです。こうしたツールでCEFRの概念がより具体的にユーザーに理解されるようになったと感じています。

その成果として、2020年の学習指導要領改訂では、Can Doリストに基づく目標設定や技能の再編など、CEFRを意識した改革が反映されました。日本でも、国際基準を教育に生かす意識が着実に広がっていると感じます。

-- CEFR-Jは現在、どのように活用されているのでしょうか。

投野氏: 市町村教育委員会や学校が、CEFR-Jを使って「Can Doリスト」の改訂を進めています。実は約10年前、文科省は「各中・高等学校の外国語教育における『CAN DOリスト』の形での学習到達目標設定のための手引き」にて作成を促しましたが、CEFRを公式に参照させなかったため、レベル感が不統一なリストが作られてしまい、指導には生かされませんでした。近年は、CEFRを共通基準として活用する意識が自治体や学校にも広がりつつあり、各校でCan Doリストの見直しや目標の明確化が進んでいます。

AIの活用で、英語教育は新たな段階へ

--英語教育におけるAI活用について、お考えをお聞かせください。

メイヤー氏: 教育におけるAI活用には、他のことにも言えるのと同様に長所と短所があります。長所として、教師はAIで授業計画の作成、それに沿ったアクティビティの準備、問題を作るプロセスを加速させることができるでしょう。また、学習者はAIを「学習パートナー」とし、プレッシャーのない環境でスピーキングやロールプレイを練習して、個別フィードバックを24時間365日受けることができます。この点で、AIは確かに学習者個人レベルでのパーソナライゼーションを実現しつつあります。

一方、短所として、AIは特に初級レベルにおいてコンテンツの難易度を調整することが苦手であることが知られています。生成されたコンテンツが学習者に適切であることを確認するため、GSEのような「ガードレール」が必要です。また、Cognitive offloadingとして知られる、本来自分で考えるべきことをAIに任せるプロセスにも注意が必要です。学生が生成AIにエッセイを書かせた場合、その学生は書くためのスキルを習得しません。このような場合、最終の成果物よりも学生がスキルを獲得するプロセスそのものに価値があるのです。

投野氏:AIの英語運用力は、日本の平均的な教師を上回っていると感じます。さらにCEFRやGSEと連携させることで、教材やカリキュラムに対する具体的な助言を提供できるAIツールの可能性もあるでしょう。もちろん、マイクが指摘したように過度な依存は思考力の低下を招き、誤情報のリスクも伴うため、注意が必要です。

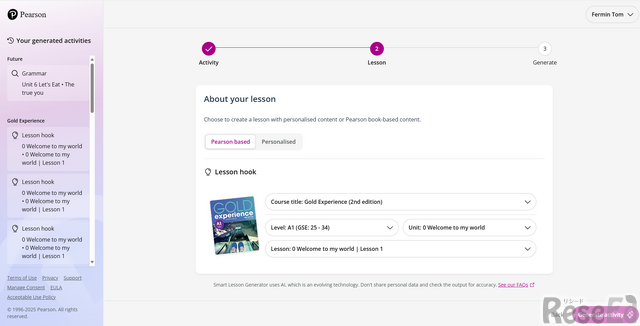

メイヤー氏:AIを活用した製品・サービスにおけるGSEの活用は、ピアソンがまさに注力している分野です。2025年4月には、アクティビティを生成しコンテンツをパーソナライズできる「Smart Lesson Generator」をリリースしました。出力の質を担保するため、教師のインプットを基に入力されるAIプロンプトにはGSEが使われています。この最新技術により、学習者の関心やニーズに合わせて教材を迅速かつ容易にカスタマイズできるようになりました。

投野氏:CEFR-Jの取り組みも同様の方向を目指しています。今後はAIの教材やテストへの統合に本格的に取り組み、将来的にはAIツールをオープンライセンスで公開し、誰でも自由に活用できる環境を整えたいと考えています。

--最後に、英語教師へのメッセージをお願いします

メイヤー氏:CEFRとGSEを理解しようとすると、情報量の多さに最初は圧倒されるかもしれません。しかし、どんな学習でも重要なのは、一度にすべてをこなそうとしたり使おうとしたりせず、小さく始めることです。まずは、その日の授業の学習目標を生徒に伝えることから始めましょう。皆が見えるように黒板に書き出すのです。生徒は重要な情報に集中できるようになります。授業や週の終わりには、学習目標の達成度と自信度を振り返らせてください。意識的に振り返ることは効果的な学習の重要な戦略で、生徒が誤って理解していることや不安に教師が対処する機会にもなります。

投野氏:生成AIの登場により英語教育は新たな段階に入りました。ただしAIを効果的に活用するには、その出力を正しく評価できる高い英語力をもつ教師が不可欠です。ゆえに、指導者の基礎的な英語知識やスキルの重要性は、今後さらに高まるでしょう。

世界とのつながりが深まる中、英語はグローバル・コミュニケーションの中心であり続けます。CEFR-JやGSEは、今後の英語教育の羅針盤として大きな役割を担っていくと確信しています。

--ありがとうございました。

英語学習の旅を支える強い味方、Global Scale of English(GSE)の詳細と関連リソースはこちら

日本の英語教育は、教科という枠を越えて、国際社会の一員として積極的な役割を担うために必要な力を育む方向へと、少しずつ歩みを進めている。CEFRやGSEといった国際基準に加え、AIの力を取り入れることで、その進化が一層確かなものになっていくのではないだろうか。

![3人チームで管理職!?これからの管理職のあり方とは…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40498.jpg)