文部科学省は2025年7月7日、2025年度(令和7年度)の全国学力・学習状況調査「中学校理科」から新たに導入する、IRTを用いた結果返却方式について、解説動画およびリーフレットを公開した。IRTの基本的な考え方や、IRTを用いることによる新たな問題構成、結果の表示方法などを解説している。

IRT(Item Response Theory:項目反応理論)は、児童生徒の正答・誤答を、出題された問題の難易度や特性と区別して分析し、学力スコアを推定するテスト理論。国際的な学力調査(PISA、TIMSSなど)や英語資格・検定試験(TOEIC・TOEFLなど)でも活用されている理論で、受験者が異なる問題を解いた場合でも、同一基準でスコア算出が可能となる。これにより調査日の柔軟な設定や、幅広い領域の問題出題、学力の経年比較などができるようになる。

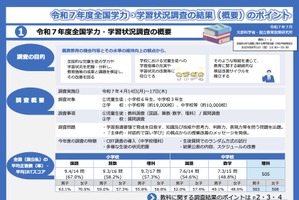

2025年度の「中学校理科」では、IRTによる経年比較を行うために問題の一部を非公開とし、公開問題と非公開問題を組み合わせた出題方法を採用。結果はIRTスコアおよびIRTバンドという形で返却する。IRTスコアは、IRTに基づいて各設問の正誤パターンの状況から学力を推定し、500を基準に各生徒の学力を数値化。IRTバンドは、IRTスコアを1~5の5段階に区分し、3を基準に5をもっとも高いバンドとする指標。難易度の高い問題に正答した場合は高いスコア、難易度の低い問題で誤答した場合は低いスコアが算出され、全国平均を基準とした経年比較も可能となる。

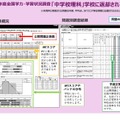

学校および自治体には、IRTスコアやバンド分布、公開問題の正答数、問題難易度、全員に出題されなかった公開問題について全国の解答状況に基づいて推定した予測正答率などが記された帳票が返却される。個人票では、公開問題の解答結果や問題難易度に加え、生徒個人のIRTバンドやIRTバンドごとの生徒の分布を示した表などが示される。

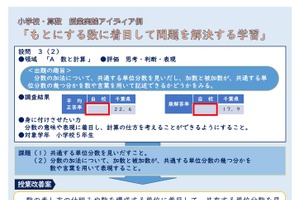

また、結果の活用・指導に向けて、国からは、全体の解答状況や、IRTバンドごとの解答状況に特徴が見られた問題の分析(GP分析図)、分析を踏まえた授業改善例、質問調査と組み合わせた分析結果などが示される。各学校においては、これまで同様に公開問題の正誤状況をもとに個々の生徒の課題を把握するとともに、新たに返却される各学校のIRTバンド分布と、IRTバンドごとの解答状況に特徴が見られた問題の分析を照らしあわせながら、「指導の個別化」のさらなる充実に向けた取組みを推進してほしいとしている。

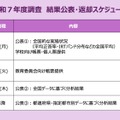

調査結果の返却は従来より早期化され、分析結果の公表は3段階で実施される。7月14日には学校向け帳票と個人票の提供と全国実施状況(平均正答率・IRTバンド分布などの全国平均)を公表。7月22日には教育委員会向け帳票を提供。7月31日には全国データによる分析結果が公表され、8月以降に、都道府県別・指定都市別データに基づく分析結果が公表される予定。

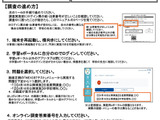

解説動画およびリーフレットは、文部科学省Webサイトから確認できる。