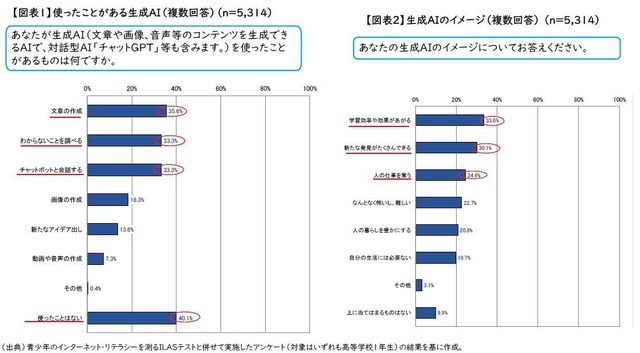

総務省は2024年度「青少年のインターネット・リテラシー指標等に係る調査」を実施し、その概要を公表した。生成AIについては、全体の40.1%が「使ったことはない」と回答し、用途としては「文章の作成をするために使用したことがある」との回答が35.6%ともっとも多かったことがわかった。

同調査は、インターネット上の危険や脅威に対応する能力を可視化することを目的に実施した。実施対象は、全国の高等学校第1学年。実施対象校は国公立18校と私立12校の計30校、参加者は5,314人。実施時期は、2024年11月~2025年1月。

青少年のインターネット・リテラシーを測るテスト(ILASテスト)の結果、正答率は例年と同程度の71.5%であった。分類別に見ると、「不適切利用リスク(過大消費、ネット依存等)」の正答率がもっとも高く、「不適正取引リスク(フィッシングやネット上の売買等)」の正答率がもっとも低いという結果が出た。

また、アンケート結果によると、SNS等のインターネット利用に関する家庭でのルールの有無について、全体の53.4%が「ある」と回答し、前年の33.5%から増加した。「家庭でのルールあり」かつ「フィルタリング利用あり」の場合、ILASテストの正答率は74.9%と全体の正答率よりも高かった。

また、学校で教えられた注意点について、「偽・誤情報(フェイクニュース)」「ファクトチェック」「生成AI」の回答率が前年より増加した。フェイクニュースに遭遇した際の対応についても、情報源や他での言及をチェックしたなどの適切な対応をとったとの回答率が増加している。

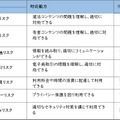

生成AIについては、全体の40.1%が「使ったことはない」と回答し、用途としては「文章の作成をするために使用したことがある」との回答が35.6%ともっとも多かった。生成AIのイメージとしては、「学習効率や効果があがる」との回答が33.6%ともっとも多かった。

総務省は、青少年を含むインターネットやSNSにおける利用者のICTリテラシー向上を目指し、官民連携の「DIGITAL POSITIVE ACTION」の取組みを進めている。このプロジェクトは、世代に応じた多様な普及啓発、SNS・デジタルサービスにおけるサービス設計上の工夫、信頼性の高い情報にかかる表示上の工夫を方向性として、普及啓発教材の作成やセミナー・シンポジウムの開催、広報活動などを推進している。

総務省は、引き続き青少年のインターネット・リテラシー向上に向けた取組みを進めていく方針である。

![どうなる!? 学校での生成AI活用…Teacher’s[Shift]新春SP](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40406.png)