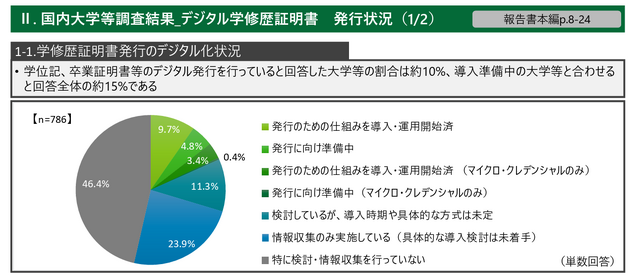

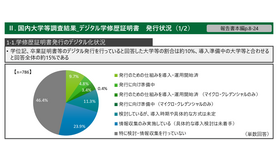

学位記や卒業証明書などのデジタル発行を行っていると回答した大学等の割合は約10%、導入準備中とあわせても全体の約15%にとどまることが2025年4月25日、文部科学省の調査結果から明らかになった。

近年、人口減少や産業構造の変化、雇用の流動化などにともない、社会全体で学び直しの重要性が指摘されており、学び直しを適切に評価するためにも、学修歴や必要とされる能力・学びの可視化が課題となっている。その具体的取組みの1つとして進められているのが、大学等における学修歴証明書のデジタル化である。

今回の調査「大学等における学修歴証明書のデジタル化の普及および社会への対応に関する調査研究」は、2024年度(令和6年度)先導的大学改革推進委託事業においてデロイトトーマツに委託し実施したもの。調査対象は、国公私立大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学、高等専門学校。デジタル学修歴証明書の発行は784校(回答率67.1%)、デジタル学修歴証明書の受領状況は741校(63.4%)を対象に実施。あわせて民間企業におけるデジタル学修歴証明書の受領状況も調査している。

調査によると、学修歴証明書発行のデジタル化の状況は、「発行のための仕組みを導入・運用開始済」が9.7%、「発行に向け準備中」4.8%とあわせても回答全体の約15%にとどまった。技術方式面ではPDFをベースとして発行しているものが全体の9割以上。そのほか、オープンバッジやブロックチェーン技術を活用して発行(発行準備)しているとの回答がみられた。

発行に取り組むこととした理由は、「在校生の就職活動における利便性向上のため」がもっとも多く、ついで「卒業生の就転職活動・海外赴任などの際の利便性向上のため」「証明書発行事務の効率化(職員の負担軽減)のため」。

一方、「特に検討・情報収集を行っていない」と回答した大学等は46.4%とおよそ半数を占めた。デジタル学修歴証明書の発行に至っていない理由は、「必要なシステムの要件や、導入モデルの情報等が不足している」「予算確保が困難」など。導入検討や情報収集を行っていないおもな理由は、「データ提出が必要な場合、紙の証明書をスキャン・PDF化することで事足りている」「これまでにデジタル発行を求められたり、問合せを受けたりしたことがない」などの回答が多くあがった。

民間企業へのアンケート調査によると、採用・入社手続きにおいて学修歴証明書の提出を求める際、デジタル学修歴証明書を恒常的・積極的に受け入れている割合は、企業規模が大きいほど高く、常用従業員数1,000人以上で約4割にのぼった。

デジタル化が進むことへの期待については、現状受領したことが無い企業も含め、「(速やかに・将来的に)デジタル化が進むことを期待する」との回答が約6割であり、残る4割のうち3割は「どちらともいえない」と回答。この結果から、発行側での普及・広報活動の推進により、社会的な受容の素地はあると考察している。

今後、デジタル学修歴証明書の発行・受入促進に向けては、機能要件等の情報や予算確保の課題に取り組む必要があることが明らかとなった。またシステム間での相互運用性・分析等での利活用という観点では、現状もっとも多いPDFベースのデジタル学修歴証明書については検討が求められる。

同調査の報告書は、文部科学省のWebサイトで全文を公開している。

![転職を決意して母校の教師に…Teacher’s[Shift]](/imgs/p/7UQJZRUXmPkVIZBOtGebBtTX_9gR2tvc3d7f/40726.jpg)